前々回の「涼月の平山敏夫艦長」の続きです。平山敏夫が広島県呉市の沖合の海軍兵学校在学中に「平から平山」に改姓した背景として,「奄美の一字姓」の問題があります。大東亜戦争(太平洋戦争)に突入すると日本国内から徴兵された兵士が集まりました。初めて島を出た奄美の人たちにとって厳しい試練が待ち受けていたのです。それは方言であり,一字姓からくる差別だったのです。

・ 呉の海軍兵学校

奄美の一字姓と沖縄の三字姓

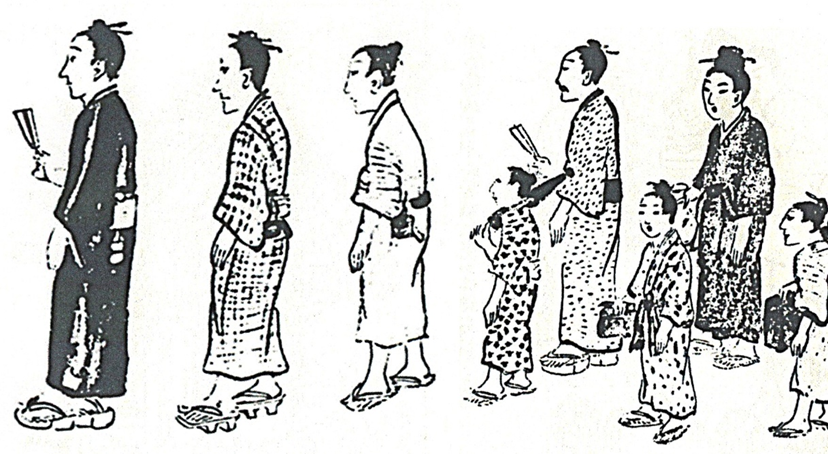

奄美大島の一字姓や沖縄の三字姓は,薩摩藩による中国との交易政策の一環として生まれたものです。薩摩は,中国との貿易を有利に進めるため,琉球国が独立した国家であるかのように見せかける必要がありました。そこで,奄美を日本領ではなく琉球領と装う目的から,島民に琉球風の姓を名乗らせ,服装も改めさせる政策をとりました。

徳之島では,苗字を名乗れるのは郷士格に限られていました。一方,島津氏は文書に記録されることを重視し,たとえ苗字を持てない者の名前まで三文字にすることを求めたのです。伊仙町・平山家の江戸期から明治期の系図には,平安栄(ひゃんえい),平安則(ひゃんのり),平安廣(ひゃんひろ)など,方針通り三文字の名前が並んでいます。

その背景には,豊臣秀吉の朝鮮出兵以降,中国との正式な貿易が途絶えていた事情があります。当時の琉球は三山時代からの中国とは個別(按司)に朝貢と冊封関係を結んでいました。これは頻発する倭寇(韓国・中国の豪族や薩摩の有力氏族・奄美の按司なども含まれているようです…)から海上交易を守るという中国側の思惑がありました。琉球は中国との関係を継続するための貴重な「窓口」であり,日本人と外見上区別させることが不可欠でした。こうした歴史的経緯が,今日の奄美と沖縄に独特の姓を残す要因となっています。

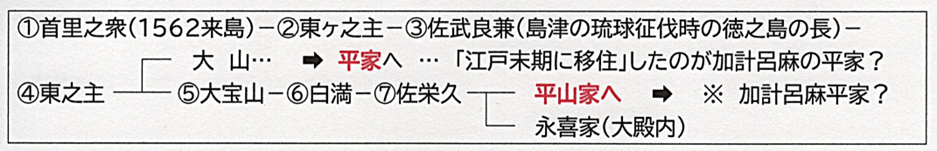

・ 徳之島「首里之主一統」第7代 平佐栄久 ※ 下の系図の⑦に該当

平山敏夫氏は1924年(大正13年)4月に海軍兵学校へ入学し,海軍士官としての道を歩み始めました。この時代,奄美の人々が本土へ移住する中で,一字姓への抵抗感から改姓する動きがみられました。本土では一字姓が珍しく受け取られ,ときに理解されず,差別の対象となることさえありました。徴兵で全国から一同に集められた軍隊では,方言や一字姓といった些細なことで出自を決めつける風潮が根強く,「お前は韓国人か」といった差別的な言葉を投げかけられる例も多かったようです。急ごしらえの無秩序な社会では偏見が存在していたのです。

在学中,平山氏はそれまでの一字姓「平(たいら)」を「平山」へと改めました。この改姓には,こうした時代的背景に加え,兵学校という閉鎖的な組織特有の人間関係や規律が影響していた可能性があります。社会に残る偏見と組織内の圧力が,彼に改姓を選択させる一因となったのかもしれません。

・ 鹿児島家庭裁判所

改名の変更手続き

現在,個人が苗字を変更するには家庭裁判所での手続きが必要であり,「社会生活に著しい支障が生じる場合」に限って許可されます。しかし,明治8年の平民苗字必称義務令の施行当時,奄美の人々は慣れ親しんだ一字姓を名乗ることも,二字姓を選ぶことも比較的自由で,むしろかつての名門の氏名を好んで選んでいました。ところが,本土との交流が進むにつれ,例えば関東大震災時(大正12年)に一字姓が朝鮮人や中国人と誤認されたり,留学や就職上の差別や危険にさらされたりする事態が生じました。

これらの経験から,大正期以降には二字姓へ戻す動きが強まり,戦後の本土復帰まで続きました。さらに戦後のアメリカ統治下では奄美や沖縄では日本国籍が一時的に適用されず,改姓が容易であったことも改姓を後押ししました。こうした背景には,本土社会との一体感を求め,名字を通して自身の同一性を確立したいという人々の思いがあったと考えられます。

明治末から戦前までの日本を取り巻く情勢

大正12年の関東大震災時に起きた朝鮮人襲撃は,確かに深刻で痛ましい事件であったと思います。しかし,日本人の非道のみが強調されがちな一方で,当時の国際情勢や社会不安が複雑に絡んでいたことも忘れてはなりません。日清・日露戦争,伊藤博文の暗殺,翌年の韓国併合を経て,パリ講和会議を契機に中国の反日運動が激化し,一部では日本人襲撃も発生しました。こうした動きはやがて朝鮮半島や在日社会にも広がり,国内でも反日・反政府的な事件も発生していました。

こうした不安の中,震災後には焼け出された土地の外国人による不法占拠があったとも伝えられ,市民の警戒心と動揺が強まっていきました。当時のこうした背景がこれまでの報道やドラマなどで触れられないことは,歴史への理解を歪めかねると言わざるを得ません。終戦直後のシベリアや満州での日本人殺害もあったはずですがあまり伝わっていません…。(祖父の従弟もその中の一人です…)

「首里之主一統」を継ぐ家柄

加計呂麻島で島役人を務めた家系として知られる平家の出自は,琉球国から徳之島以南3島の管轄する重役クラスの島役人として派遣された「首里之主一統」に連なると伝えられています。諸鈍の平家は「宮栄志(祖父)―平甚四郎(父)―平山敏夫」へと続き,敏夫氏の代で「平」から「平山」へ改姓しました。その源流として有力視されるのが,徳之島亀津や伊仙,阿権などから徳之島全体に根を張った平一族です。藩政期,徳之島には薩摩代官所のもとで島役人として間接統治に従事した平氏一族がおり,その祖は1562年,琉球国から奄美支配のために派遣された三司官級の上級士族であったと伝わります。彼らは首里の大屋子にあたる「首里之主一統」を継ぐ家柄でした。

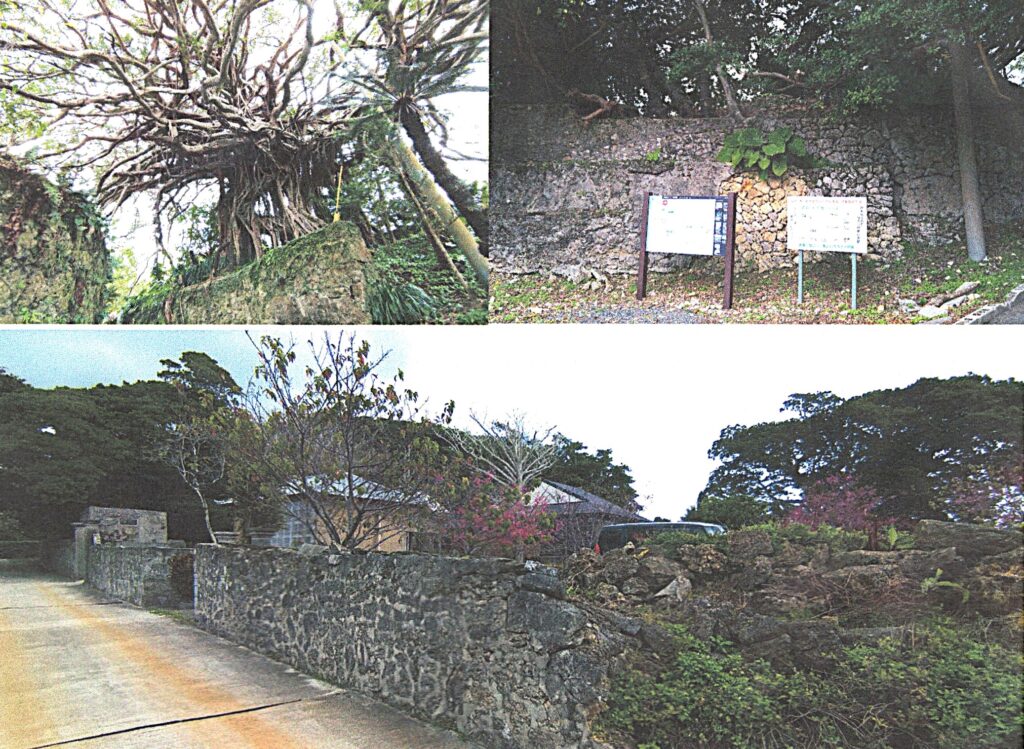

・ゆかりの亀津の秋津神社

江戸末期,平家第9代・白真の時代に平家から平山家が分かれ,代官所の許可のもと大島本島や瀬戸内,加計呂麻島へと移住しました。この平家(阿権)および平山家(伊仙)には「宮」や「栄」「平」といった名乗り頭を戴く島役人の一族にあたります。平山敏夫氏の祖父・平宮栄志氏も,加計呂麻へ移った平一族の系譜に連なる可能性が高いと考えられます。当時,徳之島の代官は島役人が力を持ちすぎることを警戒し,配置転換や移動を頻繁に行っていました。加計呂麻への移動も,そのような形をとった事実上の左遷であったとも推測されます。

・首里之衆一統の本家「大殿内(おおとのち)」は伊仙の永喜家になります。

・徳之島阿権の平家本家