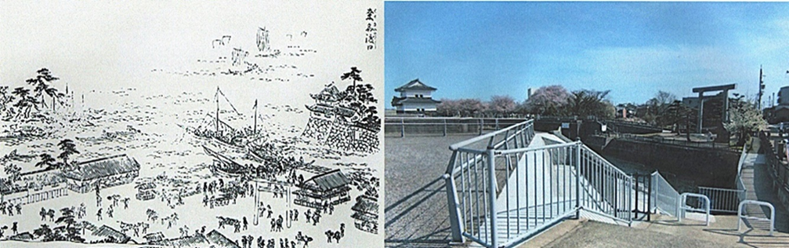

桑名でどうしても訪れたかったのが,歌川広重の『東海道五拾三次之内 桑名 七里の渡口』で有名な港の跡でした。広重の絵を見ながら4月初旬に訪ねたのですが,現在は堤防が築かれており,そこが本当に渡口であるという確信が持てませんでした。ところが先日,NHKの『ブラタモリ』でこの場所が紹介され,やはりこの地が渡口で間違いないと確認できました。

案内板を見ると,この堤防は伊勢湾台風によって甚大な被害を受けたのをきっかけに築かれたものだそうです。

東海道五十三次で唯一の海路となるこの場所には,大河の洪水や高潮の被害が比較的少ない入江が選ばれたといいます。岐阜県・愛知県・長野県にまたがる広大な山地や平野から流れる大河を実際に立って川幅の広さや対岸の様子を見ると,それも頷けます。ひとたび洪水が起これば,何日も川止めになることもあったのでしょう。

この地から熱田宮湊までは,地図上の直線距離では20キロほど。しかし,当時の船便では「海路七里(約28キロ)」と言われていました。穏やかな入江とは言え,広い河口と海の状況を考えれば,船の運航が止まる日も少なくなかったことでしょう。熱田は当時,全国一の規模を誇る宿場町で,桑名はそれに次ぐ規模だったと「ブラタモリ」で言っていました。

弥次さん喜多さんもこの地に泊まり,有名な「焼はまぐり」を味わったのかもしれません。夫婦でやじきた道中をして初めて名物をいただき,その大きな蛤に驚かされました。これは河口近くで淡水と海水が混じり合う塩分の少ない汽水域で採れるそうです。濃尾平野の豊かな栄養が集まる場所で育つため,こんなに大きくなるのだそうです。

・ 桑名の礎を作った徳川四天王の一人 本多忠勝

水と緑の館(展望タワー)

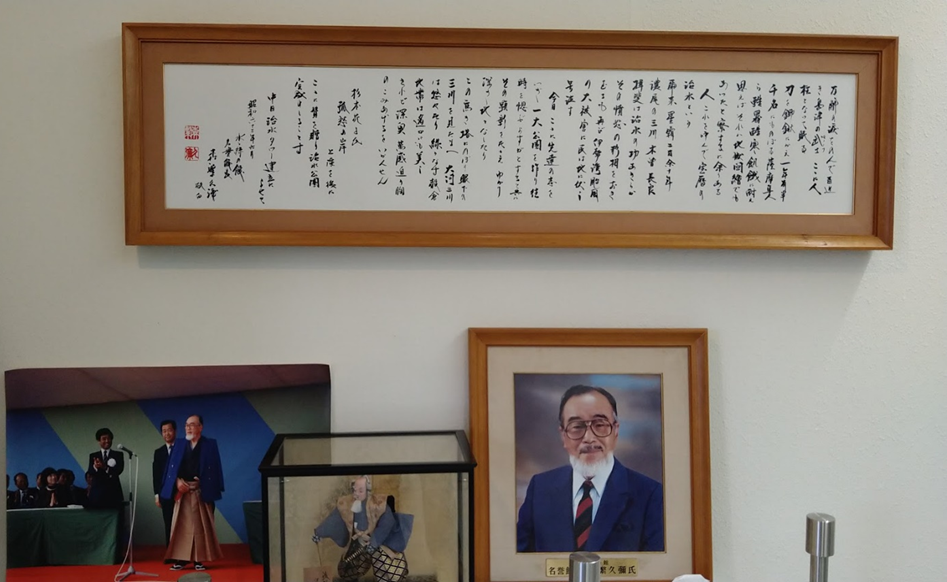

七里の渡口から揖斐川を遡ると,治水神社や治水公園があり,神社の前には高い塔がありました。レンタカーで土手の細い道を走ってくると,この地の人々が長年水害の被害に悩まされていたことがわかりました。公園の中の展望タワーの1階には,治水事業の歴史を紹介する「水と緑の館」があり,そこの名誉館長を務めていた俳優の森繁久彌さんのコーナーがありました。

森繁さんは治水の歴史に理解が深く,薩摩藩による工事の過酷さを綴った額縁が展示されています。そこには,宝暦治水の経緯が記され,最後には杉本苑子さんの『孤愁の岸』にも触れながら,公園の完成を称える言葉が添えられていました。県外の地で,薩摩武士たちの活躍が丁寧に紹介されているのを見て,たいへん嬉しく感じたので,ここにご紹介します。

森繫久彌の額縁

| 涙をこらえて亡くなった薩摩藩の武士たち,百人近くが,ここに人柱となって眠っています。彼らは刀を捨て,鍬や鋤を手にして,一年あまりにわたり治水工事に尽力しました。その数はおよそ五百名にも上り,猛暑や厳寒,飢えにも耐えて働きました。その様子を思えば,まるで地獄のようなありさまだったことが想像されます。人々はその苦労を敬い,「宝暦治水」と呼んでいます。 それから二百数十年以上が経ちました。木曽川,長良川,揖斐川の三つの川が治められ,治水の成果は明らかです。しかし,その後も伊勢湾台風による大きな被害で,人々は地に伏して泣きました。 今日ここに,先人の志を称え,その功績を後世に伝えるために,この場所を記念公園とし,その象徴としてこの塔を建てました。この塔に登って,眼下に広がる三つの大きな川をご覧ください。川は悠々と流れ,緑にあふれた穀倉地帯ははるかに広がり,とても美しい。しかし,その美しさの裏にある過酷さと深い苦しみを思うと,胸がいっぱいになります。 杉本苑子さんの作品『孤愁の岸』の上演をきっかけに,私はここにこの賛辞を贈り,治水公園の完成を記念します。 昭和63年6月 水と緑の館 名誉館長 森 繁 久 彌 |