南九州の隼人族の抵抗

中村明蔵氏の『神になった隼人』は,南九州の古代史を考えるうえで貴重な研究書です。この書籍によると,隼人族は中央から「化外の民」とされ,東北の「蝦夷(えみし)」や阿麻美(奄美)の南島人などと並んで「夷狄(異民族)」とし位置づけられていました。大和政権は南九州の地に律令制度を広めるため,702年に薩摩国と多褹嶋(種子・屋久)を,713年に大隅国を設置しました。

これに対して隼人族は,7世紀後半から8世紀初頭にかけ各地で抵抗を起こしました。特に,720年の「隼人の乱」は,一年半に及びようやく鎮圧されました。しかし,それ以降,隼人族は単なる異族ではなく,大和政権の政治的・文化的な役割の一旦を担うようになり,大和政権の重要な戦力に取り組まれていったようです。

・隼人塚(国分重久)

今回,大伴旅人・家持親子を調べる中で,古代の南九州地区の風土や各民族の実態を調べることができ,大伴旅人が大宰府で政を行っていく過程で隼人族の能力や特色を生かして九州全域の政治を行っていったことが分かってきました。

その一つ隼人舞は,皇室の大嘗祭などで演じられる宮中儀式の歌舞で,隼人の芸能が律令制度に正式に組み込まれていったようです。薩摩・大隅の文化は,中央から離れた地で育まれながらも,異風として宮中に取り入れられ,神聖性を帯びていきました。

中村氏は,隼人族を支配された存在ではなく,神格化され,国家の一部として組み込まれた存在と再評価しています。この視点は,南九州地区の神話「海幸彦・山幸彦」などの位置づけからも,武力による国家形成だけでなく,文化的な国家の形成を理解するうえで重要なことだったようです。

山幸彦(皇室へ)・海幸彦(隼人の祖へ)

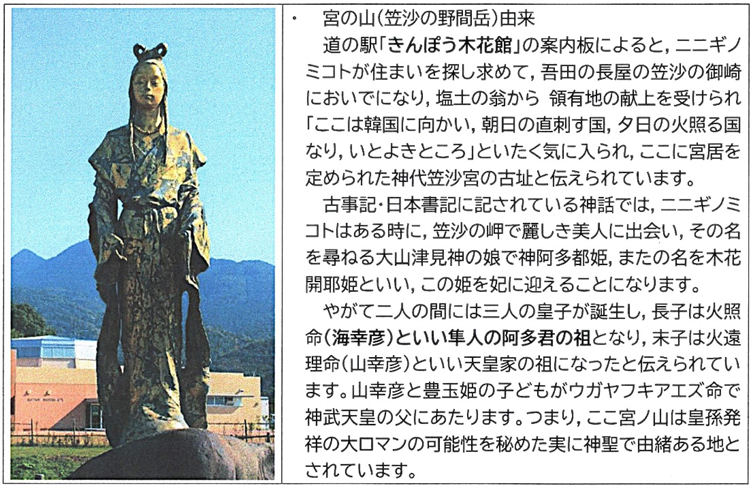

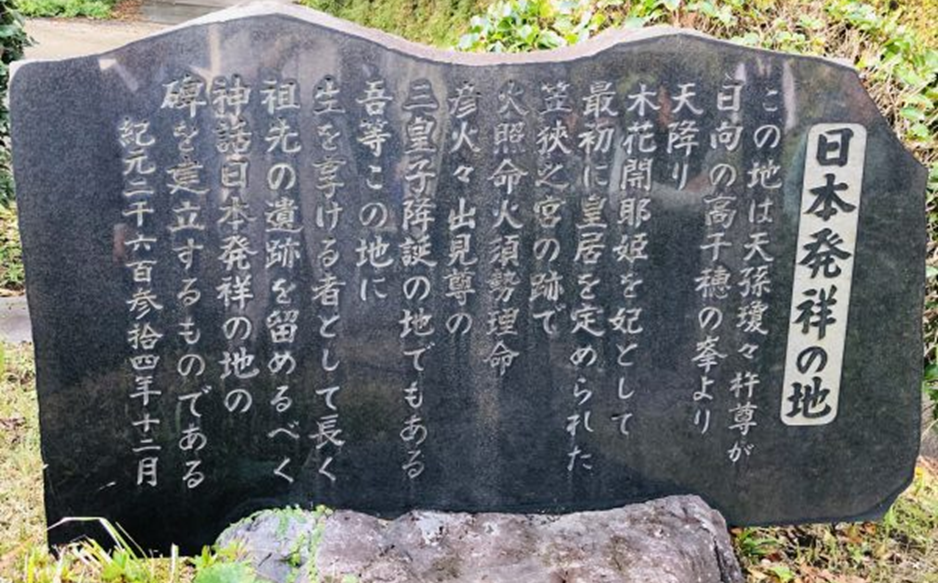

神話の世界では,天照大神の孫であるニニギノミコトが地上に降り,その子どもたちが海幸彦と山幸彦になります。長男の海幸彦は海で魚を獲り,三男の山幸彦は山で狩りをしていましたが,あるとき互いの道具を交換したことから物語が始まります。

山幸彦は,浦島太郎のモデルとも言われる初代神武天皇の祖父にあたります。この兄弟は道具のことで激しく争い,最終的に山幸彦が勝利し,兄である海幸彦を自分の家臣として仕えさせることになりました。この物語は,出雲神話と同じように,古代の九州南部で勢力を持っていた隼人族などの部族同士の争いを表しているのかもしれません。戦いに勝った山幸彦の子孫は,皇室へと続いていきます。

一方,敗れた海幸彦について『古事記』では,海幸彦は,隼人の阿多の祖であると記されています。つまり,海幸彦は現在の鹿児島県南部にあたる阿多の地に住んでいた隼人族の祖先であるというのです。

隼人族は戦いに優れた力を持っており,大和政権が進めた律令制度にも反発し,たびたび衝突を繰り返しました。そして720年には,大規模な武力衝突「隼人の乱」が起こります。大和政権は大伴旅人を総大将とし,1万人を超える兵を動員して隼人の鎮圧に乗り出しました。隼人族は※7つの城に立てこもり,約1年半にわたって籠城戦を続けましたが,最終的には敗北しました。この乱の鎮圧を境に,歴史上での隼人族の記録は次第に少なくなり,大和政権に取り込まれていったことがうかがえます。

※ 国分市の歴史によると,隼人がたて籠った七つの城とは,

①曽於之石城(そのいわき)「国分城山公園」 ②比売乃城(ひめのき)「国分姫木城」 ③奴久良(ぬくら)「隼人町野久美田(ぬくみだ)」 ④幸原(こうはら)「桑原」 ⑤神野(かみの)「襲ノ山・橘木城」 ⑥牛屎(うしくそ)「国分川内・牛の糞」 ⑦志加牟(しかむ)「敷根城」であったようです。

木花佐久夜姫(隼人族)

なお,海幸彦の母である木花開那姫は,「アタツヒメ(阿多姫)」とも呼ばれ,これは隼人族の拠点である阿多の地に由来すると考えられます。このことから,天孫降臨したニニギノミコトが娶った木花佐久夜姫は,隼人族であった可能性があります。

鹿児島県の歴史を振り返ると,大隅の隼人族を鎮圧した大伴旅人の息子である大伴家持が後に薩摩守となったことは,どこか因縁めいたものを感じさせます。一年以上に及んだ父・旅人の戦いを経て朝廷の支配が強まりました。 その後,家持が薩摩守として赴任するのは,偶然以上の巡り合わせに思えるのです。家持は『万葉集』の編纂にも関わった文化人としても知られていますが,父が武力で治めた地に,息子が行政官として赴くという流れは,歴史の因果や朝廷の意図を感じさせる興味深いエピソードです。鹿児島の歴史においてこの乱は,「神話の世界から抜け出し史実と絡み合うきっかけ」であったように思えます。その後大隅半島では,大伴の流れをくむ肝付家の支配が中世まで続いていくのです。

日本発祥の地

・ 日本発祥の地の碑~加世田中心部から少し南側には「笠沙宮跡」があり,発祥碑が建っています。

吾平山陵

山幸彦と豊玉姫との子がウガヤフキアエズノミコトで初代の神武天皇の父にあたります。鹿屋市吾平町の吾平山上陵は,神代三山陵の一つとして知られており,神話と結びついた陵墓です。ウガヤフキアエズノミコトと玉依姫命という神武天皇の御両親を祀る場所であり,神聖な空気が感じられます。

陵墓までの参道を歩くたびに,伊勢神宮内宮にも似た山の緑や姶良川のせせらぎが神々しい雰囲気を出していて爽やかな気持ちになります。初詣に家族で何度も訪れていますが,四季折々の景色が毎回少しずつ違った雰囲気があります。桜の花びらが舞い上がる春の時期が一番好きです。