BS朝日の厳重注意処分

前回の投稿の続きです。「支持率下げてやる」と発言した時事通信社の男性カメラマンが厳重注意処分を受けたという報道がありました。そして今回,同じく厳重注意処分を受けた田原総一郎氏「あんなやつは死んじまえ」の件も重なり,改めてマスメディアの体質に疑問を抱かざるを得ません。

彼らは他人に対しては厳しく批判の矛先を向ける一方で,自分たちには驚くほど甘い処分を下す,まさにダブルスタンダードという言葉がふさわしい人たちです。こうした体質は,残念ながら昔からほとんど変わっていないように思われます。

報道の自由と責任の大きさ

たとえば,公務員が不祥事を起こし「諭旨解雇(退職金がでる解雇処分)」となると,メディアは大きな見出しで「事の重大性を考えると,なんと甘い処分なのだろうか」「社会通念上から考えられない」と厳しい論調で報じます。そして必ず支払われる退職金は,「国民の血税」なのですと括ります。しかし,その言葉をそっくりそのままマスコミ関係者の処分にお返ししたいと思います。「電波は国民の財産」なのです。朝日新聞グループは今回の件を,「大したことではない」と,とらえていたのでしょう。

しかし,もし安倍さんが生前中に同じ発言をしたら「一国のリーダーがテロを誘発する言葉を発するなど前代未聞で,ただただこの国の行く末を案じる。断固糾弾する。」と,大きく報じるでしょうね。

昨日,テレビを見ておりますと,マレーシアで開催されたアセアン関連の首脳会議について,テレビ朝日が珍しく高市総理を好意的に取り上げていました。普段の論調とは異なるため,「何か事情でもあるのだろうか」と夫婦で話していたところ,その夜のBS朝日の番組「朝まで生テレビ!」に田原総一朗氏が生出演しているのを見て,なるほどと妙に納得してしまいました。やはり,朝日の報道姿勢が垣間見えたようでした。一方でタイミング的なことを考えると,少しは「田原発言」を気にしているようですね。

報道機関にとって「国民からの信用性」は民主主義の根幹に関わる重要な問題ですし,「ジャーナリストによる言葉の暴力」は職務倫理として到底許されるものではありません。これほどの重大事でありながら,厳重注意で済ませるというのはあまりに軽い対応です。本来であれば,BS朝日からの追放相当の処分を検討すべき事案ではないでしょうか。

しかも今回は,新聞や雑誌という紙媒体ではなく,公共の電波を使っての失態です。多くの国民の目と耳に直接届くメディアでの発言であることを考えると,その影響の大きさは計り知れません。それにもかかわらず,当事者も所属するメディアも,危機感をまったく感じていないように見えます。こうした姿勢こそが,国民の信頼を失わせ,やがて「電波停止」といった事態を招きかねないのではないでしょうか。

報道の自由は民主主義を支える大切な権利です。しかしその自由には,同時に強い責任が伴うことを,メディア自身が改めて自覚すべき時だと思います。

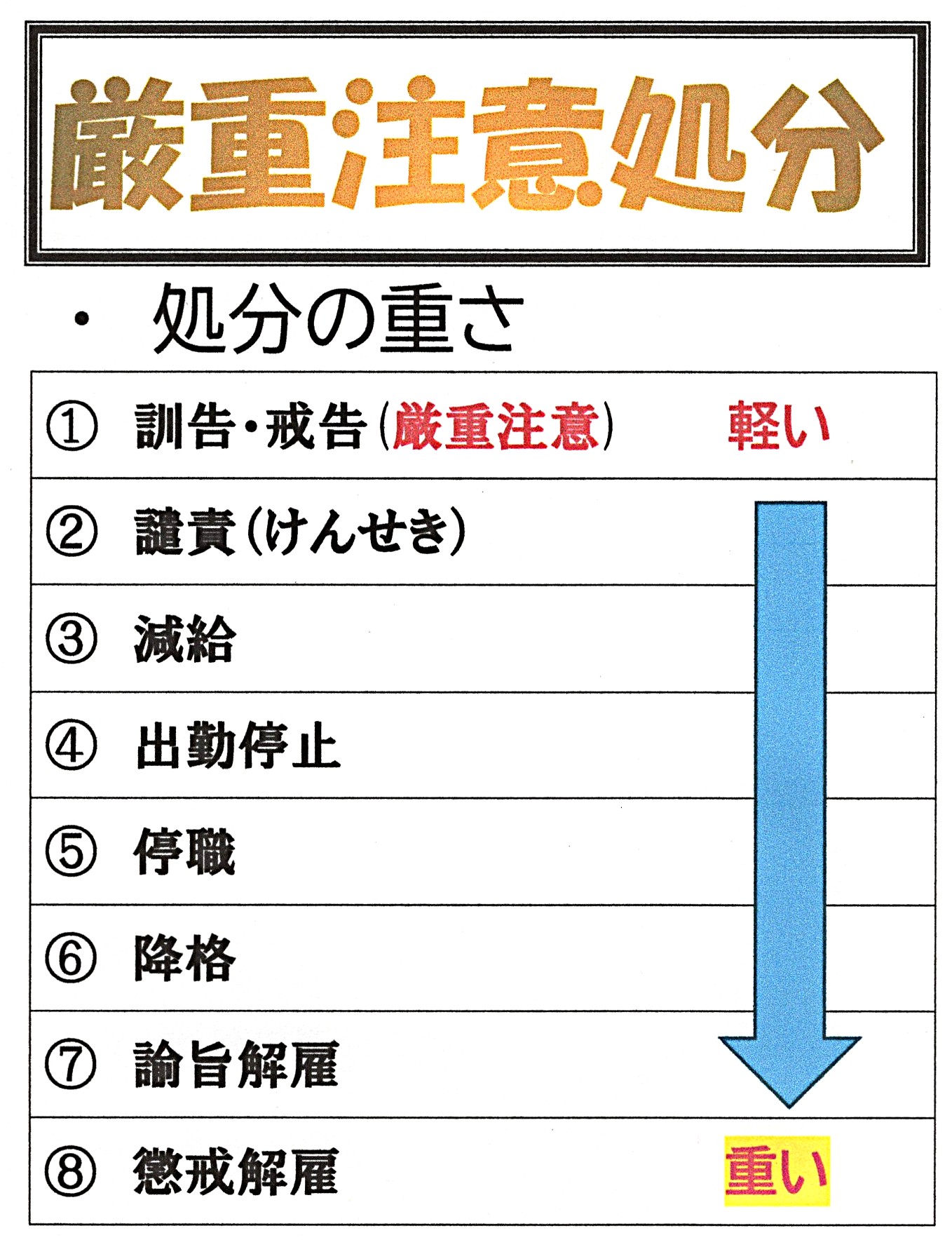

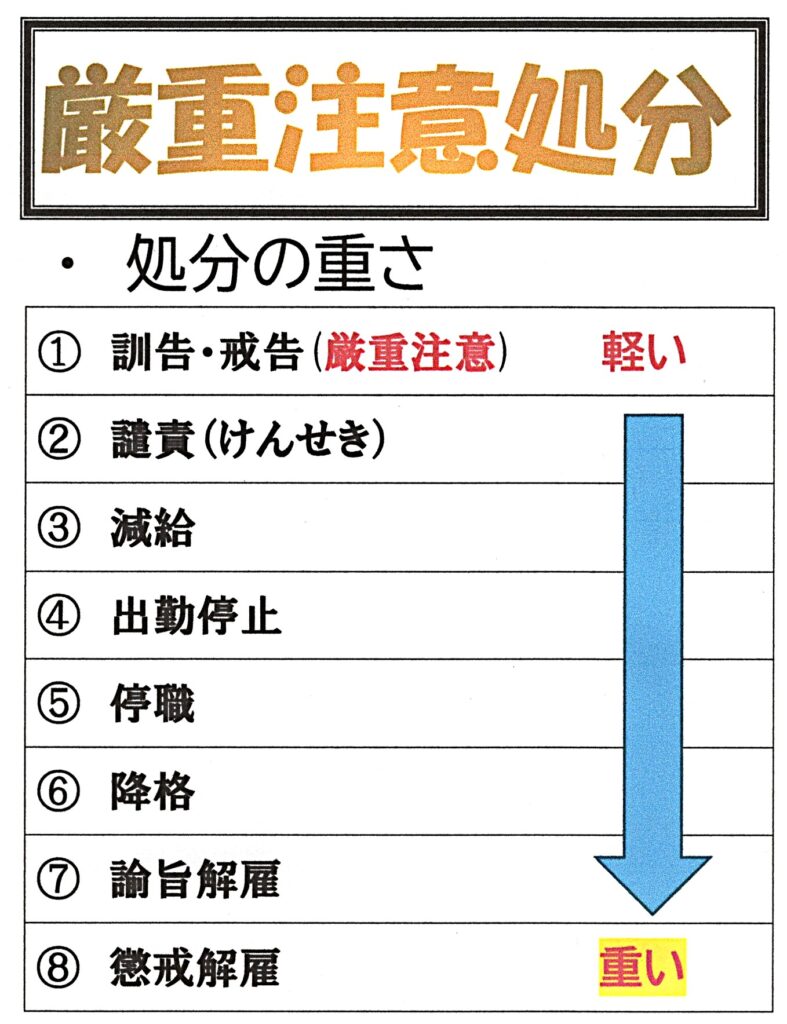

そこで,この厳重注意処分とはどの程度の処分なのでしょうか。

※ ネットによると,「厳重注意処分」は,一般に企業で行われる懲戒処分の中で最も軽い部類に入ります。これは,従業員の問題行動に対して組織や会社が厳しく注意を促し,将来を戒めることを目的として,①訓告・戒告・厳重注意,②減給,③出勤停止,④降格,⑤諭旨解雇,⑥懲戒解雇の処分の段階となります。会社によっても異なりますが,厳重注意とは給与面では不利益はなく,軽い処分になるようです。

「厳重注意処分」のエピソード

初任校で勤務していた頃,同じ町内の組合の複数の先生が,ある法令違反で「厳重注意処分」を受けたことがありました。当時の私は「厳重注意処分」の内容がよく分からなかったので,教頭先生に尋ねてみました。すると,「校長先生から『二度とこんなことしたらだめだよ,めっ』と言われるようなものかな」と,やや冗談めかして説明してくださいました。その口ぶりから,処分とは言っても形式的な注意に近いのかもしれないという印象を受けました。

そして,教頭先生は「一般の先生だったら減給処分以上になってもおかしくないよね」とも言ったのです。その一言で,処分の重さは立場や組織によって異なることがあることを知り,組織として責任の取り方について深く考えさせられた出来事でした。

父から聞いた話

初任者研修で行われた服務規程の研修では,懲戒処分についても説明がありました。懲戒の段階「免職」「停職」「減給」「戒告」といった処分の内容や,その適用について具体的な指導でした。

この懲戒処分の話題を聞くたびに,父から聞いた昔の話を思い出します。父が現職として教壇に立っていた昭和30年代から40年代の頃は,日教組の力が非常に強く,校長は組合員との関係をいかに良好に保つかが,評価の一つとされていた時代だったそうです。昭和49年までは教頭職が正式に法制化されてはおらず,手当はありましたが教諭扱いでした。学校運営上,分会長(組合の代表者)を教頭に据えることがままあったようです。父の学校でも校長室で教頭の怒鳴り声がよく聞こえたそうです。

父の話によると,ある問題を巡って職員と対立が生じ,ついには女性教員が校長に対してお茶をかけ,顔に軽いやけどを負わせたことがあったそうです。数名の先生たちがその場を仲裁し,結果的にその女性教員は何のお咎めも受けなかったそうです。

現代であれば,明らかに傷害罪にあたる行為です。しかし,当時は教育委員会への報告もなされず,すべてが学校内で処理されました。

本来であれば,そのような重大な事案を隠蔽し,報告義務を果たさなかった校長自身が,公務員としての職責を問われるべきであったのかもしれません。時代によって教職員の服務規律違反の範疇が異なり,学校現場の雰囲気を大きく左右していた実態を,改めて考えさせられるものだったと思います。

組合活動に多かった「恩赦による免除」

学校には,永年保存文書として学校沿革史や卒業証書授与台帳,旧職員履歴書綴などが保管されています。昭和三十年代の組合活動が活発だった時期の職員履歴書には,赤字で「恩赦により免除」と訂正されているものがあります。

天皇の即位など国民的な慶事や弔事の際に「恩赦」が行われています。恩赦とは,刑罰を消失させたり,減刑したりすることです。戦後だけでも,サンフランシスコ講和条約の締結,沖縄の本土復帰,昭和天皇の「大喪の礼」など含め十回ほど恩赦があったそうです。

「処分免除」の履歴書は,朱書きで目立っていました。私の知る限りでは,そうした免除の多くが組合活動に関わるものであったと記憶しています。田原総一郎氏は,まさにその時代からの言論人なのです。