古道沿いの「英禰駅」

市町村合併で鹿児島県内では4つの郡「伊佐・日置・川辺・揖宿」が消滅しました。12郡96市町村(14市73町9村)から今では8郡43市町村(19市20町4村)になりました。

※ 市は5つ増えましたが,58の町村がなくなったのです。この地区でも東町や野田町,高尾野町三つの町が消滅し,過疎化に拍車をかけました。

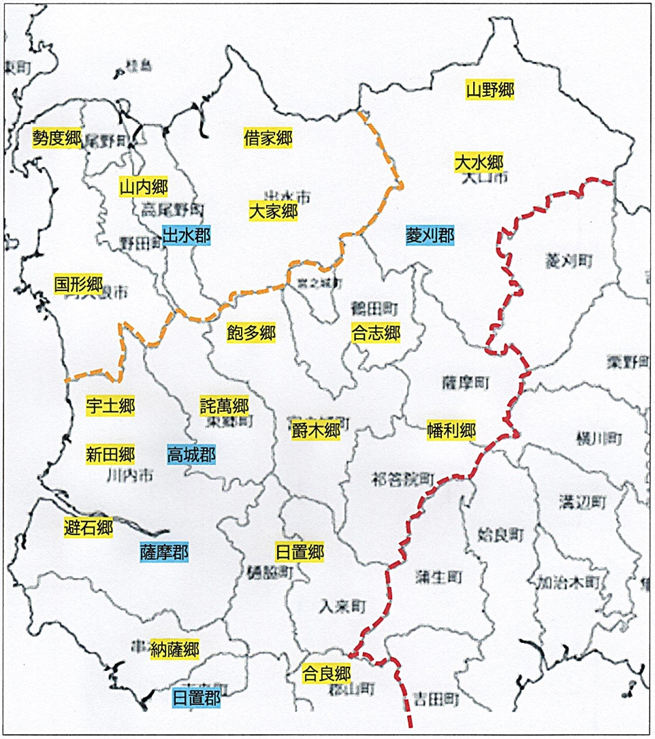

郡(その下に郷)という行政区画の歴史は古く,701年の大宝律令の制定に遡ります。阿久根の地は,この出水郡の中の「勢度郷・国形郷」に属しており,その中の,現在の阿久根北部の黒の瀬戸に沿った脇本辺りが「勢度」郷で,阿久根の折口辺りから南部が「国形」郷に該当するようです。郷とは今の町や村のような行政区画です。

・出水郡・高城郡・薩摩郡・菱刈郡内の各郷

| なお,上の図で長島町は中世までは肥後国天草郡でしたので出水郡には入っていません。天草とは,古来より①大矢野島,②上島,③下島,④長島の総称として用いられてきた呼び名です。 「和名抄」によれば,肥後国天草郡には,①波太,②天草,③志岐,④恵家,⑤高屋の五つの郷がありました。⑤の高屋郷が長島の可能性が高いようです。元々は,これら五つの郷は肥後国天草郡でしたが,天正9年(1581年)に薩州島津家(島津忠兼)によって,長島や獅子島などが薩摩国出水郡に編入されました。 |

古代の古道は,律令体制が整備された飛鳥時代から平安時代前期にかけて整えられたものが多いそうです。この時代には,県内にも大宰府から大隅国府(国分)や薩摩国府(川内)に至る古道が通っていました。この中に「英禰駅」があったのです。

その主な経路は,水俣駅から①市来駅「出水市武本字市来(いちく)」,②英禰駅「阿久根市波留字辻堂」,③網津駅「川内市網津町・港町船間島」,④薩摩国府(川内),⑤櫟野(いちいの)駅「樋脇町市比野」,⑥蒲生駅「蒲生町下久徳」,⑦大隅国府(国分),⑧大水駅(財部),そして島津駅(都城)へと続く古道と駅が設けられていました。

なお,「英禰」や「波留」などの地名は古くから存在しており,当時からの地名の多くは万葉仮名で表記されていました。その後「莫袮」など表記が現れました。

万葉仮名と古い地名

万葉仮名とは,平仮名やカタカナが誕生する以前の奈良時代に作られた文字で,漢字の意味はなく,音としてのみ用いた表記方法です。たとえば「あ」には「阿・英・網・亜・安・悪・吾・愛・足」など,「く」には「久・玖・九・口・俱・救・区・苦・来・群・君・供」など,「ね」には「称・根・尼・泥・念・年・禰・子・音・寝・然」などの字が充てられていました。

「春」も「羽留・波流・波留」などと表記されており,このような表記はすべて音を表すためのもので漢字の意味はありませんでした。つまり,阿久根の「波留」も万葉仮名の当て字の可能性が大きいのです。

※ 例〖足手良礼田自二(充てられた字に)、伊未和奈意野泥須(意味はないのです)〗

好字二字令

阿久根の地名には,古くからの名称が多く残されており,特に万葉仮名の表記には注意が必要で,地名でよく漢字の解釈から由来を論じているケースが非常に多いのです。地名の研究においては,「漢字の意味に頼らず,音を手がかりに考察すること」が重要な原則とされています。特に,和銅6(713)年「好字二字令(こうじにじれい)」によって,地名の表記に更に多くの制限が課されたことにも注意が必要です。阿久根についても万葉仮名で「英来禰」を二字で「英禰」とした説も考えられます。

※ 例えば「葦田⇨悪田⇨吉田」のように,本来の地名「葦が生えて田に適さない悪田」が「好字」によって「吉田」へと違う由来になってしまったのです。また,一字の「窪(水が溜まる所)」や「北(日が当たらない地)」が,二字の「久保」や「喜多」へと次々と「好字」に変えられていったのです。

阿久津とは「川沿いの低湿地」

| ※ 私たちの先祖は数々の災難を乗り越えながら,故郷に根を下ろして生きてきました。その経験の中で,自然災害などから家族を守った記憶を「災害地名」として土地に刻み,子孫の安寧を願いました。「阿久根」という地名も,全国に広く分布する「川沿いの低湿地」に由来するものと考えられ,水害が多かった土地である可能性があります。 これに類する地名として,「安久戸」「阿久津」「明津」「芥川」などが挙げられます。 特に「阿久津」という地名は,「圷(アクツ)」という低地・湿地を意味する言葉が語源で,万葉仮名で「阿久津」と表記されるようになったと言われています。「阿久根」もまた,同様の語源を持つ可能性が高いのではないでしょうか。 |