古い時代の教科書をたどると,学校での教え方の歴史や子どもたちの姿が見えてきます。そして教師の指導法の変遷は,教科書の歴史とも言えるのです。日本の教科書の歴史は,戦前と戦後で大きく変わってきました。

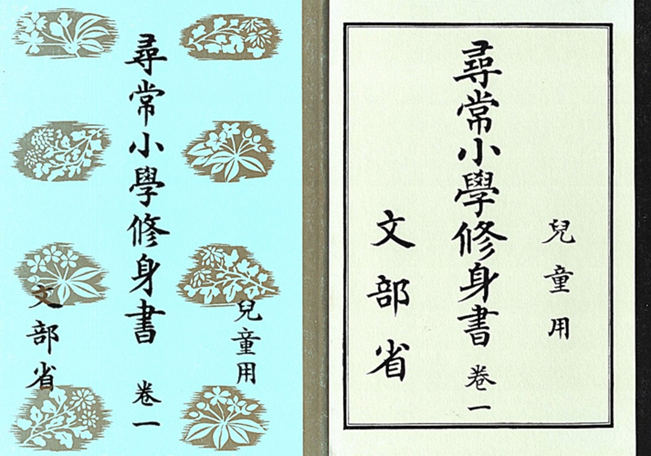

「さくら読本」が欲しくて古本屋を探し,福岡の書店でようやく見つけることができました。その際,明治期の「ハナハト読本」や「高等小学校終身書」も手に入れることができました。復刻版ではなく当時のもので結構な値がしましたが,かなりいたんでおり歴史を感じました。当ブログで紹介した「西田小校歌の敦子の刀自」で扱った高等小学校の終身書になります。

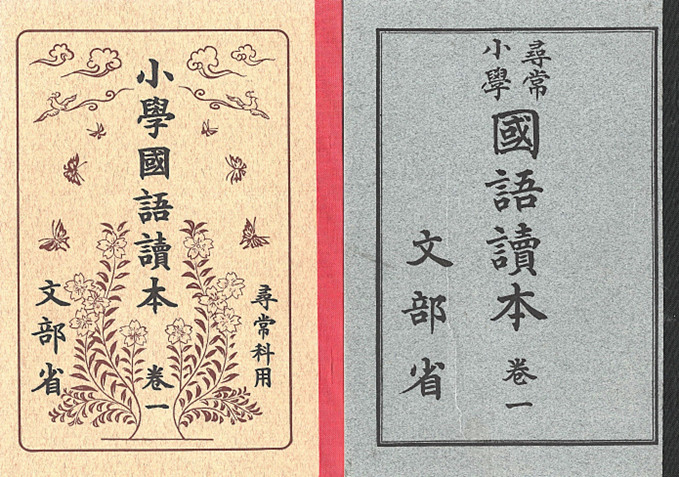

明治19年に国語教科書の「検定」が始まり,明治37年には「国定教科書」が実施されました。この国定教科書の時代には,下記の教科書読本が登場しました。

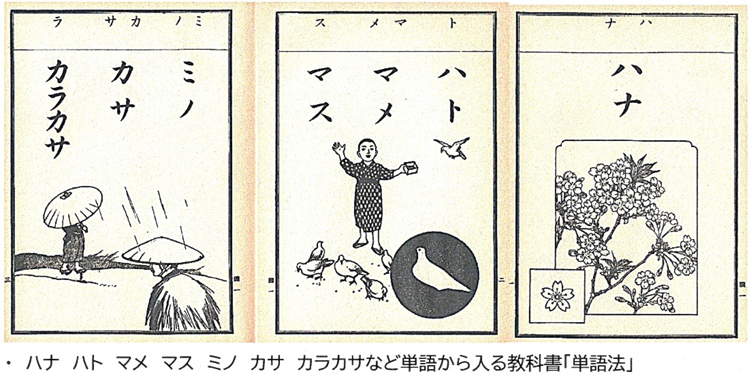

単語法による教科書読本

①「イエスシ」読本(明治37年)

②「ハタタコ」読本(明治43年)

③『尋常小学読本』

④「ハナハト」読本(大正7年)

ハナハト読本は,1918年(大正7年)から1932年(昭和7年)まで使用されていた国語読本の愛称。正式名称は『尋常小學國語讀本』と言います。

冒頭の「ハナ ハト マメ マス」からこの愛称がつきました。単語より句に進み,文に移る編集法で,大正デモクラシーの時代を反映し,教材にはヨーロッパなどが登場していました。

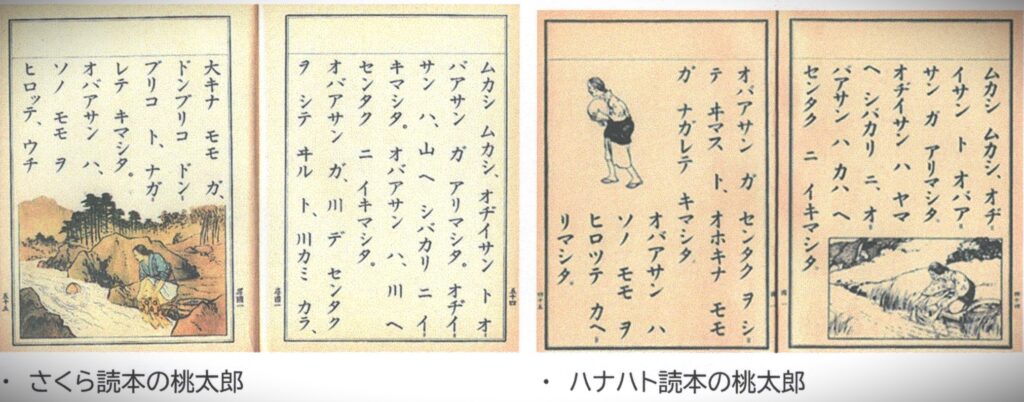

・復刻版:左が昭和7年の「さくら読本」(文章法),右が大正7年の「ハナハト読本」(単語法)

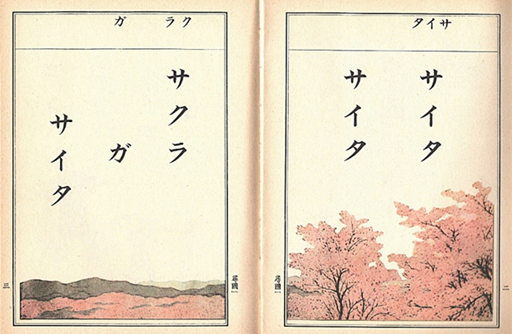

文章法による教科書読本

⑤「サクラ」読本(昭和8年)

⑥「アサヒ」読本(昭和16年)

⑦「みんないいこ」読本(昭和22年)

その後,戦後の教科書検定制度が実施されると,多くの出版社から様々な教科書が登場するようになりました。

①〜④までは「単語法(単語を教えその後文章を教える)」に基づいて作られた教科書でしたが,昭和に入ると「さくら読本」などが登場し,これにより学校の先生方が「文章法(文章を読みながら語句を調べていく)」に基づいた指導法の研究を進めるようになりました。

サクラ読本とは,国語読本の愛称。正式名称は『小学国語読本』です。冒頭の「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」から始まるためこの愛称がつきました。昭和8年から昭和15年までに尋常小学校に入学した世代が使用しました。従来,導入では単語から教えていたのが前述の通り,文から教えるようになったという点では,画期的な教科書でした。初めてのカラー印刷の教科書でした。

・さくら読本

・ 左が昭和11年の終身(道徳),右が大正7年の終身読本。

・ 読本によって「桃太郎」など多くの昔話が全国に広がり,日本人がみんな知ることになります。