学習の「めあて」について

まず,私が小・中学生の時,授業の中で「めあて」というものを聞いたことはありませんでした。

教師一年目,教科指導で「本時のめあて」の提示の仕方がよく話題に上がっていましたが,私はその方法が全く分かりませんでした。それ以前には,授業に指導過程があることすら知りませんでした。特に国語は苦手意識が強く,子どもたちに国語を教える自信がないと感じ,申し訳なく思ったことを覚えています。

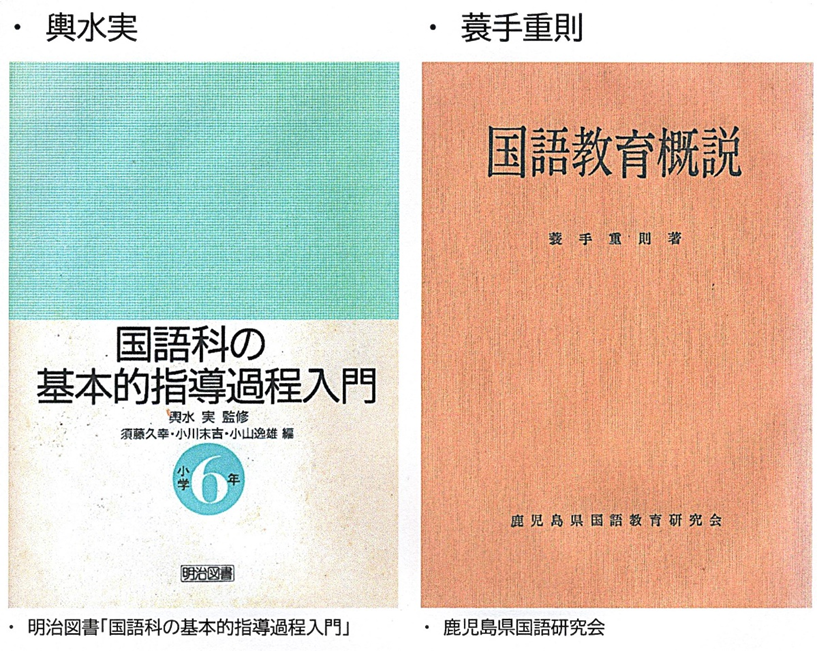

そのような中,先輩に「実践する前に理論を学べ」と勧められたのが,蓑手重則先生と輿水実先生の理論でした。私はすぐに本屋に行き,輿水実先生の『国語科の基本的な指導過程入門』を購入し,その読みやすさもあり直ぐに読み通しました。

その後,芦田惠之助先生の「芦田教式七変化」の教授法に夢中になりました。授業を七段階に分けた「①読む(子) ②解く(話し合い) ③読む(師) ④書く ⑤読む ⑥解く ⑦読む」の指導過程です。いわゆる物語文の「読みに始まり,読みに終わる」と言われる基本的な指導過程の一つです。

この指導過程を学び,一時間の授業をこの七段階に当てはめて臨むようになりました。しかし実際には,4~5段階で終わってしまうことが多く,思うように進まないこともありました。それでも実践を積むうちに,少しずつ7段階に収めることができるようになり,その結果,子どもたちの反応も良くなっていったのでした。

基本的な指導過程とは

子どもたちが主体的に学習に取り組むためには,毎時間の授業が基本的な指導過程に沿って展開されることが大切です。それは基本的な学習の流れ(学習過程)が子どもたちに意識されているということは,その教科の学習の仕方が分かっていることであり,見通しを持てることにも繋がるからです。

蓑手重則「国語課題学習指導の方法」より

| 明治時代の学習指導過程論は明治30年代に採り入れられたドイツのヘルバルト派の五段階説によって,ようやく明確な一つの方式を打ち出した。いわゆる「①予備 ②提示 ③比較 ④統合 ⑤応用」の五段階で,その後長く我が国の各教科の一般的な指導過程の方式として多くの影響を及ぼした。国語科教育もまたこの方式に従っていたが,大正時代自由主義教育思想の影響を受けて次第に国語科独自の指導過程の方式を考えるようになり,大正時代の終わりごろから垣内松三は読方教授の立場から,「①文意 ②節意 ③句意 ④語意 ⑤文字・発音」という指導過程を示した。 これはいわゆるワードメソッド(単語法)からセンテンスメソッド(文章法)への我が国の読方教授法の根本的改革を示唆したものであった。ついで大正時代の終わりごろ,芦田恵之助は読方教授法の立場から「①読む ②解く(話し合い) ③読む(師) ④書く ⑤読む ⑥解く ⑦読む」という七つの指導段階を工夫され,全国教壇行脚で実践された。 これは垣内松三の理論の実践化でもあったので,昭和初年代の国語教育に大きな影響を与えた。昭和に入ってからは,石山修平が解釈学的立場から主張された「①通読(通し読み) ②精読(調べ読み) ③味読(味わい読み)」の三段階説,西尾実が作文教育の立場から主張された「①主題 ②構想 ③叙述 ④批評」の四段階説など戦前の国語教育に大きな影響を与えた。戦後は各教科共通の一般的な指導過程に帰っていった。 |

単語法と文章法

大正期の国語教科書は,一つ一つの語句から教え,文章全体を理解する「単語法理論」で作られていた教科書を使用していました(昭和後期まで続いていた漢文読解や中学校英語の指導法で,まず一つ一つの単語を調べてから全体の文章の意味を考えさせる指導法と似ている)。しかし,昭和8年から15年まで使用した「さくら読本」は,「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」から始まる国語教科書は,でいわゆる文章法によって作られた教科書でした。単語からではなく,文章全体を詠み進める中で必要な単語や語句・表現を学んでいく指導法で大きく転換した教科書なのです。

基本的な指導過程

初任校での基本的な指導過程としては,

「①つかむ(目標) ②みとおす(直観) ③調べる(検証) ④たしかめる(確認) ⑤いかす(実践) ⑥まとめる(評価)」の6段階の学習過程でした。

子どもたちが,主体的に学習を進め,確かな読みの力を付けていくためには,児童一人一人が問題意識を持ちながら文章を読み深めていくことが必要になります。また,身につけた学習方法や技能を駆使して問題解決学習が展開されなければ「学習内容」と「学習方法」を一体的に習得することがでず,真の学力が付いたとは言えないのです。