薩摩川内市の平佐町は,川内川の左岸に沿って広がる地域です。JR薩摩川内駅の裏手にあたる細長い地域で,駅から平佐西小学校のあたりまでが平佐城があった場所で,秀吉の軍勢を相手に,少ない兵で籠城戦を行ったことで知られています。

三国名勝図絵によると,「平佐」という地名は,室町時代から記録に見られ,当時は薩摩国薩摩郡に属していました。江戸時代には,薩摩郡の平佐郷(外城)の一部であり,村の石高は2,134石余りでした。万治年間(1658年~1661年)の検地の後,平佐川の南にある隈之城郷の東手村草原および権現原が,平佐に加えられました。

その後,町村制の施行により,江戸時代の平佐郷の区域から平佐村が成立しましたが,1929年に隈之城村および東水引村と合併し川内町となったとき,平佐という行政区画は姿を消しました。

平佐の地名由来

平佐は川内駅裏の川沿いの平地が多い住宅街です。しかし,全国的な地名のヒラ(平・比良)は,崖や傾斜地のことで,「佐」は狭い地形が多いのです。地名由来を考える場合,地名の古語の転訛やその他の由来を併記しておく必要があります。

(1) 避石郷

郷土史によると,平佐という地名は古代の「避石郷」の「ひらし」が「ひらさ」に転訛したものという説がありますが,避石の詳しい説明がなく不明です。避石「ヒセキ・サクイシ」矢除け石。

(2) 「比良」の当て字の古語で,「崖」から続く傾斜地

平をヒラと呼ぶ場合,「比良」の当て字の古語で,「崖」から続く傾斜地の意味で全国的に使われています。平佐城の山の斜面から平佐川沿いになだらかに下る地形地名と解することができます。

(3) 平佐の「佐」は,「狭い土地」を意味する「狭野」から転じた地名か。

「比良+狭で,緩やかな狭い土地」「比良狭(平佐)」

(4) ヒラの転訛で「へラさ(縁砂)」片+早狭から川内川沿いの砂地を指す地名か。

(5) 「佐」という字は意味として「左」という意味があり,碇山の斜面の西側や川内川の左岸か,何かからみて左側の地とも解することができます。

川内の歴史

万治年間(1658~1661)の検地の後に平佐川南部の隈之城郷の東手村草原及び権現原が当地に編入されました。全域が現・薩摩川内市に含まれ11村あります。

(1) 高城郷

「①西方村,②麓村,③湯田村,④麦之浦村,➄城上村」

① 「西方」という地名は古代の出水郡国形郷の「国形」が転訛したものに由来する説があります。また藩政時代の寺社領や城下,山岳,河川との位置関係でつけられた方角地名が多いのです。

③「湯田」という地名は北東部にある湯之元温泉(高城温泉)から流れる湯水が下流一帯の水田の用水になっていたことに由来であると言われています。

「高城」という地名は当地に高い城(妹背城)があったことに由来

➄城上という地名は妹背城(高城古城)の北方に位置していることに由来

(2) 水引郷

「①大小路村,②宮内村,③五代村,④網津村,➄草道村,⑥小倉村」

①「大小路」はこの地あったとされている国府,国分寺に通じる「大路」,「小路」に由来

②「宮内」という地名は新田八幡宮(新田神社)が所在していることに由来

③「五代」という地名は地内に新田八幡宮の神宮寺五大院が所在していたことに由来しており,本尊の五代尊が地名の由来となっています。朝ドラでお馴染みの五代友厚のルーツの一つのようです。高城郡水引郷五代村から興った一族で惟宗姓執印一族が五代氏を称して,代々「友」の字を用いています。執印家は新田八幡宮で朝廷から授かった「八幡宮金印」を預かり管理する職で,新田八幡宮社家の一つにあたります。

・五代尊明王聖之址~五代院領は平安末期の日宋交易で潤って広い領地を有していました。

(3) 平佐郷(外城)「川内川以南」

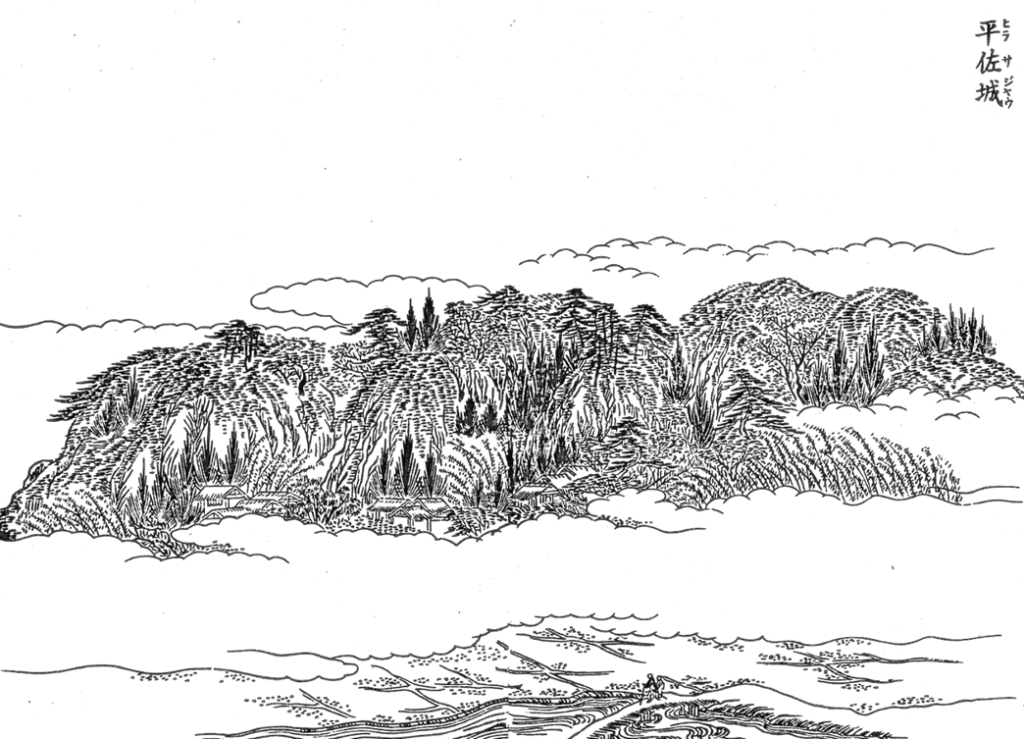

・平佐城

・三国名勝図絵に,領主館の北側の山にあり,諏訪之尾城とも言うとあります。