ドン広場とは

城山は,標高107メートルの中世の山城で,土塁や空堀などの遺構が今でも残っています。桜島を真正面に望む展望所は,鹿児島市街地を一望できる絶景地として市内でも屈指の名所になっています。この地は鎌倉時代後期,豊後国の上山(うえやま)氏によって城(砦)が築かれ,江戸時代以降は島津氏の山城としても利用されていました。西南戦争での最後の激戦地としても知られ,西郷どんをはじめ多くの薩軍兵士が亡くなりました。

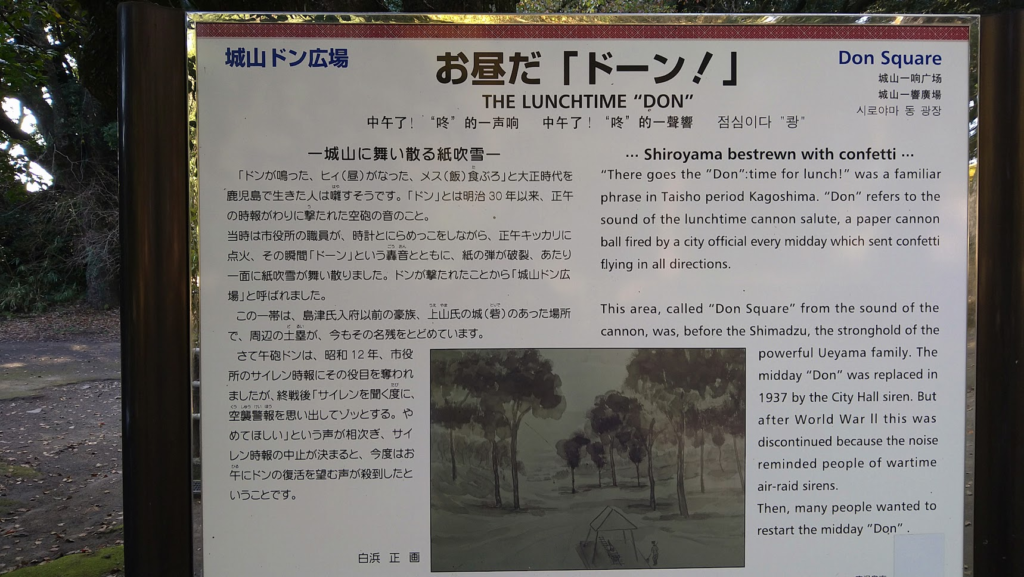

また,この場所は明治30年から戦前まで,正午の時報代わりに大砲の空砲を撃った音が響いていたことから,「ドン広場」と呼ばれていました。現在も,城山自然遊歩道として市民に親しまれ,多くの観光客が展望所を訪れています。

この上山城(城山)は上山氏によって築かれ,その後島津氏によって改修されたお城で,現在の展望台付近から「ドン広場」辺りにあったとされています。また,鶴丸城の戦時の山城として,江戸時代を通じ長い間立ち入り禁止にされていました。

展望所からの眺めを一般の人々が楽しめるようになったのは,明治時代に入ってからのことでした。江戸時代に庶民が桜島や市街地を見渡せる場所は限られており,2代目光久公の別荘地が,25代目重豪公によって庶民にも開放された名勝地として,原良の尾畔にある「雄風亭」などの高台のみでした。この雄風亭は南北朝騒乱時に畠山氏・伊集院氏の砦(原羅営)があったところです。

~当ブログR5・6月号「尾畔の雄風亭」参考

・ドン広場

上山氏とは

上山氏とは「薩摩歴史人名集」によると,

| 1 上山右衛門五郎 大神(おおみわ)緒方姓,上山堂地屋敷を譲り,1352年(天平7年)に向島(桜島)横山に居住。 ※ 南北朝騒乱(1336〜1392年)時に,氏久家臣として大隅攻略に参加した説があり 2 上山大右衛門惟栄 向島居住1533年(天文2年)譲状写を上山寺(恵心和尚)奉納。 江戸期に入り,島津氏の臣下となり指宿・国分・鹿児島・高山衆中の名が残っています。 この時代は,島津師久(1325~76)が薩摩国を任され川内の碇山城に入り,島津氏久(1328~87)が東福寺城を本拠地とし,大隅方面の攻略を任されていた混迷期でした。 |

この大神氏は,元々奈良県桜井市三輪の大神神社で神主を務めていた三輪一族に由来し,当時の政権の中枢にいたと言われています。その後,九州に下向し,宇佐八幡宮の宮司を務めるとともに,大神氏の祖となりました。一族は繁栄し,当時の大宰府の役人なども務めていました。豊後国を中心に勢力を拡大していた緒方氏や臼杵氏なども同族にあたるとされています。

鎌倉時代後期,豊後国の大神姓緒方一族の小原氏「阿南荘小原(由布市)が本貫地」が城山一帯に下着し上山城を築き,上山氏を名乗ったと伝えられています。上山氏は,代々「惟」を通字としており,豊後国大神姓の緒方氏や松尾氏の流れに繋がるようです。

六月灯の起源となった重宝山上山寺と観音像

・新照院町民家宅の観音像

鹿児島と宮崎県の一部の神社で行われている夏の風物詩と言えば「六月灯」です。

初代藩主島津家久が鶴丸城を築く際,背後の城山山上にあった「重宝山上山寺」と「観音堂」を,城山西麓の西田村新照院に移したそうです。上山寺は元々城山を築いた上山氏の菩提寺で,2代藩主島津光久公が,重宝山上山寺と新昌院観音堂を再建した折,旧暦6月18日(7月18日),沿道に武者絵の灯籠を多数掲げ,道の明かりにしたのが六月灯の起源となったと言われています。