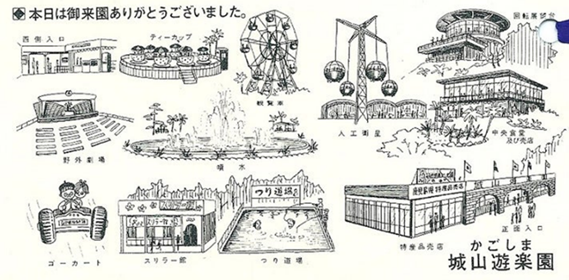

私が小学生だった頃,毎日のように城山遊園地へ通っていました。中に入ると,ティーカップや観覧車,人工衛星,回転展望台,ゴーカートなどの乗り物がありました。

・小山の斜面に黄色く見えるすべり台

その中で,私のお目当ては,回転展望塔の一階にある丸いアトラクション施設でした。回転式ローターに入ると,NASAの遠心シミュレーター装置のように部屋全体がゆっくり回り出し,遠心力で体が壁に張り付いてくると,床が降りて足が床から離れる乗り物です。とてもスリルがあり,中には初めから倒立したり,途中で体を斜めに或いは床と平行にしたりする上級者もいました。

子どもにとっては夢のような場所で,帰りはいつもジェットすべり台で一気に降りるのです。放課後の私たちの一番の楽しみでした。また当時「池田のジェットパンを食べて,城山のジェットすべり台に乗ろう」というローカルなテレビ・コマーシャルがありました。今でもジェットパンを見るとときめきます。

・池田パンの招待券

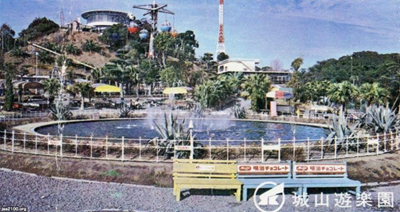

時間があるときは,照国神社の西側の大手口にあたる清滝川沿いの登山道から城山へ登り,遊園地の正面入口へと向かうこともありました。中でも最も利用していたのは,新上橋側から登る西側の車道(いろは坂の内側の階段)でした。このルートは自宅からも近く,園内に入るとすぐ目の前に野外劇場や噴水があり,子ども心にワクワクしながら入場したことを,今でも鮮明に覚えています。

・ 回転展望塔(中の回転レストランは数十分で一回転するので景色が常に動いていました)

また,当時の「城山遊歩道」は,現在のように整備されておらず,道が崩れている箇所もところどころ見受けられました。それでも私たちは,その崩れている所から山へと分け入り,自分たちの「基地」を作って遊んだものです。お菓子を持ち寄っては,何時間もそこで過ごしていました。

帰りはそのまま稜線を伝って開発途中の城山団地を抜け,伊敷台までクワガタを採りに出かけることもありました。当時の伊敷台にはまだ住宅は建っておらず,広大な森林が広がっていて,私たちにとってはまさに絶好の遊び場でした。

ローラースケート場の思い出

城山遊園地の西口を入ってすぐのところに,トランポリン場とローラースケート場がありました。私たちはそのスケート場に毎日のように通っており,そこは放課後の私たちの遊び場(待合せ場所)のような感覚でした。

スケート場は,入場料のほかにスケートシューズのレンタル料が必要でした。しかし,私たちは自分のローラースケートを持っていたため,入場料だけで滑ることができたのです。

ところが,私たちが毎日のようにスケート場を利用していたこともあり,1カ月ほど経った頃に係のおじさんがやってきて,「今度からはスケート場の使用料として,1人50円取るからね」と言われたのです。たしか入場料と同じくらいの金額だったと思いますが,当時の私たちにとっては決して安い金額ではありませんでした。

それでも,私たちはスケートが好きでしたので,普段は近くの舗装された道路まで歩いて行き,そこで練習を続けました。そして,週に一度くらいのペースで,城山遊園地のスケート場に行くしかできなったのです。

チャンピオンに挑んだ日

私の学級には,学校ナンバーワンの「ローラースケート・チャンピオン」の親友がいました。彼は,父親の転勤で鹿児島に来ていたのですが,小学校の卒業と同時に東京へ転校することが決まっており,私たちと過ごせる時間は残りわずかでした。

私は,どうしてもその親友に追いつきたいという強い思いから,自宅近くで毎日練習を重ねていました。もちろん,彼に勝ちたいという思いは私だけではありません。他の友人たちも,皆それぞれ密かに猛練習をしていたのです。

そして,2月のある日,私たちは彼に挑戦状を渡し,最後の勝負に臨むことになりました。試合は総当たり戦のトーナメント形式で行われ,友人たちも特訓した自信なのか,むしろ緊張しているような表情を浮かべていました。一方のチャンピオンの彼は,普段通りの様子でした。前回の勝負からまだ1〜2ヶ月しか経っていなかったため,圧倒的な自信から相手にしていない様子でした。

しかし,試合が始まると,彼の表情が少しずつ変わっていきました。私たち全員がこの短期間でかなり上達していたからです。以前は大差で突き放していたはずが,最初の試合からわずかな差に縮まっていました。彼は驚いた表情を浮かべ,レース毎に表情が強張っていったのです。

そして迎えた決勝戦は私と彼の一騎打ちとなりました。友人や近くの人たちが見守ってくれていました。いよいよ私と彼の最後の直接対決です。それまで私は回転数を増やしてスピードを出そうとしていましたが,この時は,一回一回のストロークを長くし,体重移動で流すような感覚で滑りました。練習の中で,ストロークを伸ばすことでスピードが増すことに気づいていたからです。

レースの前半は拮抗した展開でした。彼は焦った様子で回転数を上げてきましたが,私は焦る気持ちを押さえ,練習通りに滑り切りました。そして,ゴールテープを切ったのは,私でした。

その瞬間,私はすべての努力が報われ,念願だったチャンピオンの座を,勝ち取ることができたのです。その日の喜びは,今でも鮮明に心に残っています。努力が実を結んだ,私にとって小学校時代で最も印象的な思い出でした。この日のことは,当時の日記に十数ページにわたりぎっしりと記されていたそうです。

城山とともに歩んだ鹿児島の観光

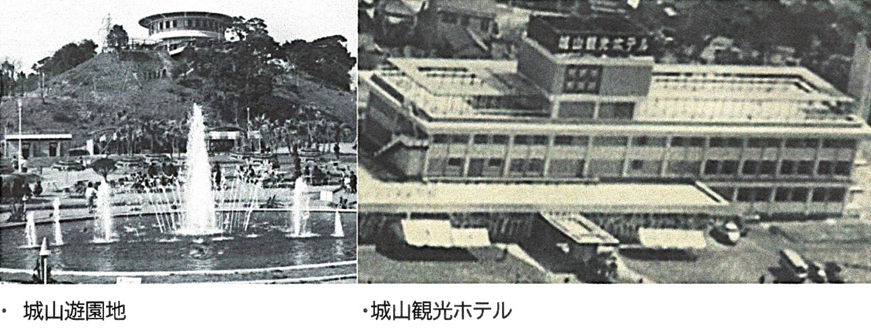

昭和38年(1963年),城山に「鹿児島城山観光ホテル」がオープンしました。その敷地内には,県内では少なかった遊園地も併設され,大きな注目を集めました。その一方で,「歴史ある貴重な城山を切り刻んで商業施設を建設させるな」,「鹿児島の魂を売り渡すような行為だ」との厳しい批判があったそうです。

そうした中でも,開発を推し進めた城山観光の保社長の信念もさることながら,鹿児島を「観光立県」にするというビジョンを持ち,開発に許可を与えた官公庁の英断にも敬意を表したいと思います。資源をただ守るのではなく,付加価値をどのように加えて新たな魅力を発信していくのか,まさに時代の先を見据えたものだったのではないでしょうか。

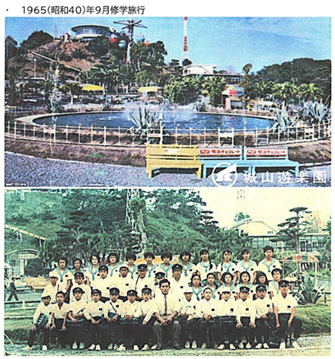

併設された「城山遊園地」は,昭和46年(1971年)までの8年間,多くの家族連れや子どもたちで賑わいを見せました。地元の人々にとって,娯楽施設として思い出に残る場所だったことでしょう。当時の保社長のように描いたビジョンを実行し,実現させるエネルギーが当時の鹿児島には確かに存在していました。特に観光や娯楽産業において,県内資本が力を尽くして奮闘していた時代でもありました。先人たちの努力によって築かれたものが,今の鹿児島の観光の礎となっていると思うのです。

・ 城山観光ホテル隣に遊園地がありました。

当時は,鹿児島市内の山形屋や高島屋,丸屋などのデパートの屋上にもミニ遊園地が設置されており,宮崎や熊本など県内外からも多くの来訪者を集めていたそうです。こうした施設は,子どもたちにとっては夢のような場所であり,また家族にとっても手軽なレジャーの場であったと記憶しています。

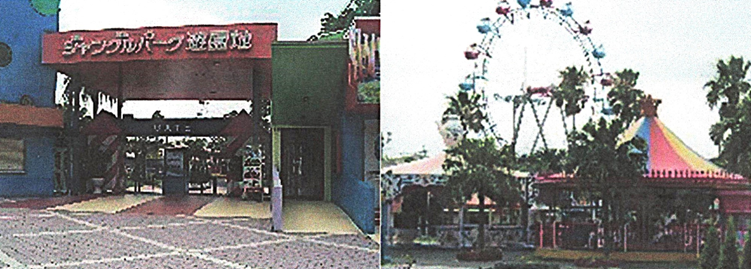

ジャングルパーク遊園地

城山遊園地が閉園した翌年には,「ジャングルパーク遊園地」(昭和47年~平成17年)が営業を開始しました。また,規模は小さいものの,玉江橋から明和方面へ少し登った場所の「永吉ランド」という遊園地に通ったことも覚えています。今の永吉二丁目団地の場所に当たります。このように,かつては県内各地に子どもたちが楽しめる大小の施設が点在しており,地元資本による活力が感じられた時代でした。

しかしながら,時代の流れとともに県内資本は徐々に姿を消すと同時に,現在では多くの小学校が熊本県の三井グリーンランドや福岡県など,県外へ修学旅行先を選ぶようになっています。その一方で,県外から鹿児島県への誘客は思うように進まず,観光地としての魅力発信に課題が残っているように感じます。

観光産業の活性化対策

昭和47年の太陽国体を前後して,鹿児島市ではホテル不足が深刻な課題となっていました。そのような中で,城山は昭和46年の遊園地閉園後,本格的な都市型ホテル「城山観光ホテル」の建設が進むなど,県内の観光産業の受け入れの基盤が整っていたように見受けられました。しかし,昭和48年に整備新幹線計画が決定した際には,県内企業の動きはまだ様子見にとどまっており,迅速な対応が出来ていませんでした。

結局,平成23年の九州新幹線全線開通を見据え,県外資本による全国レベルのホテルが次々と進出する中で,県内資本はまたもやその波に乗り遅れてしまいました。

素人の私が言うのも僭越ですが,県内企業はいつも後手に回って好機を逃している印象が拭えません。観光産業を含めた地域経済の活性化対策において,産業界や経営者がビジョンを持ち,チャンスを的確に掴むための迅速な判断と行動が,これからますます重要になるのではないかと感じています。