・ 都督府古址 大宰府

私にとって大河ドラマは,中世の武将たちが繰り広げる迫力ある戦シーンが魅力でした。「光る君へ」は平安時代の貴族社会を描いた紫式部の物語のため仕方ないのですが,宮中の場面が多く,やや物足りなさを感じていました。

そんな中,「刀伊の入寇」での戦の場面に期待していましたが,竜星涼さん(朝ドラ「ちむどんどん」でにいに役)が演じる藤原隆家の戦闘シーンも,少人数でやはり迫力に欠けていたように思います。NHKは受信料で資金も潤沢なはずなので,CGなどをもっと活用し,演出にも工夫があってもよかったのではないかと感じました。

・ ちよっと一息:

♪♪「ヒロシです。大河ドラマは録画して見るとを楽しみにしとるとです。今日「光る君へ」を3倍速で再生したら,場面が宮中のシーンだけで,画面が吉高さんと柄本さんの口しか動かんとです。今度試してみてほしかとです。まるで劇団の舞台を観ているようで,きっと製作費もかからなかったはずとです。ういたお金で打ち上げでもするとですか?ヒロシです…ヒロシです…ヒロシです…」♪♪

大宰府の防衛

ところで,博多・福岡は玄海灘を隔てて朝鮮半島に面しており,朝鮮からの侵攻を防ぐための防衛施設は,当時の喫緊の課題でした。

昨年,水城館を訪れた際,担当の方から伺ったお話では,これほど大規模な大宰府の防護施設(土塁)は,国を挙げての大事業であり,博多湾からの侵攻を防ぐために築かれたものだということでした。実際に見ると,その規模の大きさから,当時の危機感がひしひしと伝わってきました。

藤原隆家が赴任していた時期に起きた刀伊の入寇は,平安時代最大の対外危機とも言われています。太宰府を守るために築かれた水城跡の土塁は,博多湾からの侵攻を防ぐ目的で造られ,全長はおよそ1.2kmにも及びます。こうした防衛体制が整えられ,かつて太宰府はアジアとの外交を担う「西の都」として大いに栄えていました。

・坂本八幡宮

大友旅人(665~731)と令和

また,同時に大宰府の坂本八幡宮を訪れました。平成に代わる新元号が「令和」に決定された際,大友旅人が改めて注目を集めました。これは,『万葉集』に収められた旅人の歌「初春の「令」月にして,気よく風「和」らぎ,梅は鏡前の粉を披き,蘭ははいごの香を薫らす」に由来しているためです。

案内板によれば,この一帯は大宰師・大友旅人の邸宅跡であると伝えられているそうです。旅人の邸宅では,『万葉集の華』とも言われる「梅花の宴」が催されたことで知られています。しかし,赴任後間もなく最愛の妻を亡くした旅人にとって,この地での暮らしは,どこか寂しさを伴うものだったのではないかと想像されます。

・水城館と旅人の歌

3年後,天平2年(730年)冬12月,太宰師であった大友旅人は大納言に昇進し,大宰府を離れることとなりました。水城では,多くの官人たちが旅人を見送る中,日頃より親しくしていた遊行女婦のひとり,児島の姿もありました。

別れに際して,児島は旅人を想い,二首の歌を贈りました。

①「当然のように袖を振ってお別れしたいところですが,あまりにも恐れ多く,悲しみのあまり激しく袖を振りたい気持ちを,私はこらえているのです。」

②「大和への道は雲に隠れて,やがてあなたのお姿も見えなくなってしまうでしょう。それでも,別れを惜しんで振るこの袖を,どうか無礼とはお思いになりませんように。」

この歌に対し,大友旅人は返歌を詠みました。

➊「大和へ向かう道中,吉備の国の児島を通ったならば,きっと筑紫の地に残してきた,名を同じくする児島のことが思い出されることでしょう。」

❷「私は涙などこぼさぬ立派な男であるつもりですが,別れに際して水城のほとりに立てば,やはり袖で涙をぬぐうことになるのでしょうか。」

この別れが,ふたりにとっての永遠の別れとなりました。都へ戻った旅人は,翌年野7月,66歳でその生涯を閉じました。

大友氏につながる肝付一族

鹿児島県の三大氏名には,島津氏・肝付氏・渋谷氏があり,それぞれ多くの支族や分家も多いのです。中でも肝付氏は,肝属半島一円に広がる名家で,そのルーツは飛鳥から奈良時代にかけての公卿・歌人である大伴旅人にもつながる名門のようです。大伴旅人は,公卿であり歌人としても知られる人物で,その一族は名門とされています。

隼人の反乱(720年)

大友旅人と鹿児島との一番の関わりとして,隼人の反乱をあげることができます。7世紀後半の南九州地方は,まだ朝廷の支配が完全には及んでおらず,熊襲や隼人といった在地の集団が各地に割拠している状況にありました。

養老4年(720年)2月,大宰府から朝廷へ,「大隅国国司の陽侯史麻呂が隼人によって殺害された」との報告が届けられました。これを受けて,朝廷は大伴旅人を征隼人持節大将軍に任命し,隼人の討伐にあたらせました。戦いは約1年半にわたって続きましたが,最終的に隼人側の敗北によって終結いたしました。翌721年7月,副将軍らは隼人の捕虜を伴って都に帰還しています。また,この戦いで亡くなった者たちの霊を弔うため,戦場の近くには「隼人塚」が築かれました。

・霧島市国分の大隅国国分寺跡

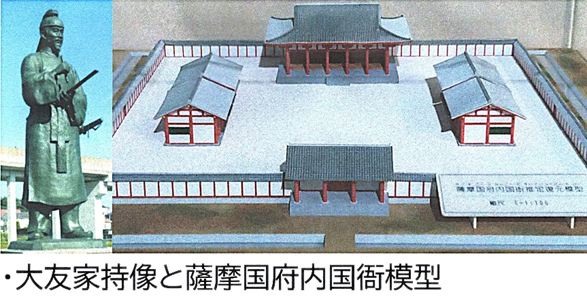

旅人の子である大伴家持は,『万葉集』に多くの歌を残しており,その数は全体の1割以上で,万葉歌人の中で最も多い数です。この有名な大友家持が,天平宝字8年(764年,46歳)薩摩守として川内に赴任(左遷)してきました。

平安時代の969年には,伴兼行が薩摩国掾に任じられ,当地に下向いたしました。伴氏一族は,大伴旅人・家持の時代より九州,とりわけ鹿児島とのつながりが深く,伴兼行は薩摩国鹿児島郡神食の「伴掾館」に居住していました。そのひ孫が高山に移り肝付氏を名乗ったのです。

お知らせ~「散策ブログ」の検索方法

※ ネット検索で,散策ブログを検索するとこの場面が出てきますのでよろしくお願いいたします。