学生運動の残り火

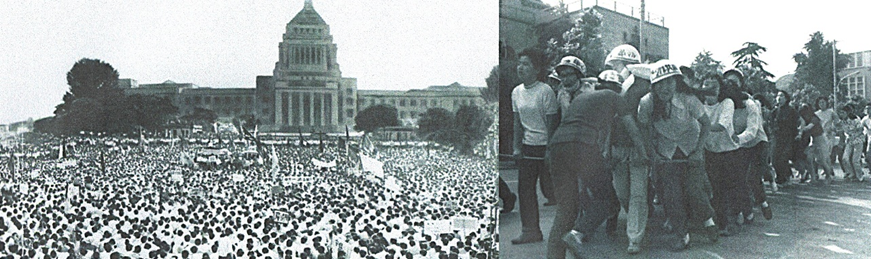

私が中・高校生時代までは,全国的に学生運動が盛んでした。安田講堂事件や連合赤軍事件,あさま山荘事件など過激な映像がテレビのニュースで繰り返し流され,強い衝撃を受けたことを覚えています。やがて,運動の過激化や暴力的な抗争に対して批判が高まり,学生運動は急速に勢いを失っていきました。その後,学生運動や労働運動の精神は言論会や社会運動,組合活動などに受け継がれています。

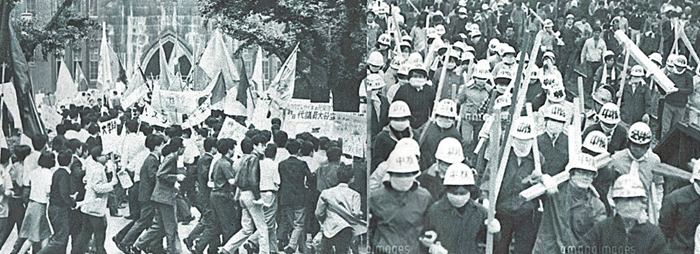

私が大学に入った昭和50年前後は,学生運動が終息へと向かいつつある時期でした。しかし,年度の初めや特定の日になると,キャンパスの中で学生によるデモが行われていました。

狭いキャンパスの中を,数百人の学生たちがヘルメットをかぶり,タオルで顔を覆いながら,シュプレヒコールを上げてとぐろを巻くようにぐるぐると行進していたのです。「まだこんなに激しい運動をしているのか」と驚いたことを今でも鮮明に覚えています。

あるデモの日,一人の学生らしき人物がデモ隊に取り囲まれている場面に出くわしました。マイクを握ったリーダーらしき学生が一台のカメラを高く持ち上げ,「この男は今,我々の写真を撮っていた。そしてこの写真を警察や企業,大学執行部に売ろうとしている。今からこいつに鉄槌を加える」と叫んでいました。私は驚きしばらくその様子を見ていましたが,「それは単なる暴力じゃないか。お前たちの主義主張はその程度か」と,デモ隊を取り囲んでいた一部の学生たちとにらみ合いになりました。やがて警察官や大学関係者が駆けつけ,その人は無事に解放されました。田舎でのんびりと過ごしてきた私にとって,それは衝撃的な出来事でした。

また学生運動の一環なのか,試験を阻止しようとする学生も少なからずおり,試験が延期になることもしばしばありました。ある試験の日のことです。教授が手ぶらで教室に入ってこられたので,「今日は試験中止か」と誰もが思いました。ところが次の瞬間,教授がにっこりと笑いながら背中から試験用紙を取り出したのです。その瞬間,教室中がどっと笑いに包まれ,その日は無事に試験が実施されました。

試験中も,外からはデモのシュプレヒコールが響いていました。耳栓をして試験を受ける学生の姿もありました。近くの友人が小声で「あいつは昨日,他の試験会場を妨害していたのに,今は試験を受けてるよ」と言っていたのを覚えています。

その時,暴力によって自分たちの主張を通そうとする一部の行動に強い嫌悪感を覚え,それ以降,左派的な過激思想そのものに違和感をもつようになりました。一方で,「他人の試験は妨害しながら,自分はちゃっかり受ける」という矛盾した姿には侮蔑を感じましたが,同時に何かに夢中になって突き進む彼らの姿に,どこか滑稽さと同時に自分が果たしてあれだけ何かに情熱をかけられるものがあるだろうかと複雑な思いで見つめていたような記憶があります。

学生運動から労働運動へ

戦後の学生運動は,その後の左派による労働組合活動にも大きな影響を与えました。アメリカにおいても,学生運動は次第に労働運動へとつながり,社会変革を求める動きの中で重要な役割を果たしていきました。日本でも同様に,昭和30年代の安保闘争やベトナム戦争反対運動などを経験するなかで,学生たちの活動は次第に激しさを増し,社会全体を揺るがす大きな運動へと発展していきました。こうした一連の動きは,戦後日本の政治や社会意識の形成に深く関わり,現在に至るまでその影響を残していると言えるのでしょう。

労働運動と言論

新聞などの言論機関が,基本的に反体制の立場をとること自体は,言論の自由の観点から見てもまっとうな姿勢だと思います。権力を監視し,多様な視点を提供することは,民主主義社会において重要な役割を担っているからです。

しかし,問題はテレビをはじめとする放送メディアまでが同じ方向で強く偏ることです。テレビは公共の電波を使い,電波法のもとで公平かつ中立に運用されるべき存在です。そのテレビが一方的な政治的姿勢を示すようになれば,国民の信頼を損なうだけでなく,公共性そのものが危うくなります。

さらに,報道の論調が親中・親韓という立場を越えて,反日的な色合いを帯びるようになっては,さすがに国民の財産である電波を使う立場として納得できません。そのような主張は新聞や雑誌といった民間の紙媒体に任せればよいのです。公共のメディアには,何よりもまず「中立性」と「公平性」という責任があることを,改めて強調したいと思います。

公共性と報道

近年,一部のテレビ番組でタレントを使って「観たくなければ観なきゃいい」と発信する場面を目にします。しかし,これはあまりにも無責任な態度ではないでしょうか。

テレビというものは,公共の電波を利用して放送を行っている以上,強い公共性を有する機関といえます。したがって,その運営には国民全体への配慮と,公平・中立な姿勢が求められます。例えば,公立高校の教師が「私の授業を聞きたくなければ,聞かなくて結構です」と言えば,大変な問題となるでしょう。同じように,テレビ局も国民の共有財産である電波を使っている以上,視聴者に対して責任ある姿勢を持つべきです。

もし,国民の多くが観たくないと感じる内容を,あえて放送し続けたいのであれば,その電波利権を潔く返還すべきです。自らの資金で運営される「ネットフリックス」のような有料配信サービスであれば,視聴者の選択に委ねる自由なメディアとして再出発できるのです。公共の電波を使いながら,一方的な主張を押し付けるような放送を行うのは,放送事業者としての責任を放棄する行為にほかなりません。公共の場で発信しているという自覚を持ち,国民の信頼に応える姿勢こそ,今のテレビ局に最も求められていることではないでしょうか。