曹洞宗寺院 海蔵寺

三重県桑名市北寺町に曹洞宗のお寺,法性山海蔵寺があります。ここには宝暦治水工事で亡くなった薩摩藩家老・平田靭負をはじめとする薩摩義士の墓が21基あり,桑名市の指定史跡となっています。

薩摩藩には禅宗の信者が多く,宝暦治水工事の現場で病死や自害された方々のご遺体は,幕府役人の目を避けて夜間に戸板に乗せて運ばれました。そして,現地にあった数少ない禅宗の寺に埋葬をお願いしましたが,幕府からの命令を恐れて断られてしまいました。

最後に揖斐川を船で下り,海蔵寺を訪ねたところ,第12代住職の雲峰珍龍和尚が快く受け入れてくださり,提灯の明かりのもとで本堂裏の竹やぶに遺体を埋葬し,読経をあげて手厚く供養されたと伝えられています。桑名市内では,海蔵寺のほか,長寿院に3基,長禅寺に1基,薩摩義士の墓が残されているそうです。ありがたいことです。

桑名市海蔵寺の薩摩義士の墓

・ 宝暦治水工事(1754~1755)の際に亡くなった薩摩義士24名。中心が平田靱負の墓。

① 正面右側(6名)

本田甚兵衛・井手上渡右衛門・江夏次左衛門・音方貞潮・瀧聞平八・茂木源助

② 正面 平田靱負を含む(11名)

濱島喜左衛門・永吉惣兵衛・崎元才右衛門・藤崎伊右衛門・川上島右衛門・平田靱負・家村源左衛門・仲間長助・野村八郎右衛門・四本平兵衛・山元八兵衛

③ 正面左側(7名)

永山孫兵衛・鬼塚喜兵衛・氏名不詳・永田伴右衛門・前田兵右衛門・恒吉軍太郎・薗田新兵衛

・ 薩摩義士墓所(21基/3基は失われています) ~宝暦治水~

宝暦年間(1751~1764)に,木曽川・長良川・揖斐川の三大河川で行われた治水工事の際,薩摩藩の藩士たちが「御手伝普請(おてつだいぶしん)」として参加しました。工事は非常に困難でしたが,藩士たちはこれを乗り越えました。

その間には悪疫の流行や争いごと,さらに多額の追加工事費の負担などがあり,重い責任を背負って殉職した24名の藩士がいました。ここは,その方々の墓所です(うち3基の墓碑は現存していません)。亡くなった24名は,いずれも切腹した藩士たちです。中央にある墓碑は,総奉行であった平田靱負(享年52歳)のものです。法名は「高元院殿節岺了操大居士」と記されています。

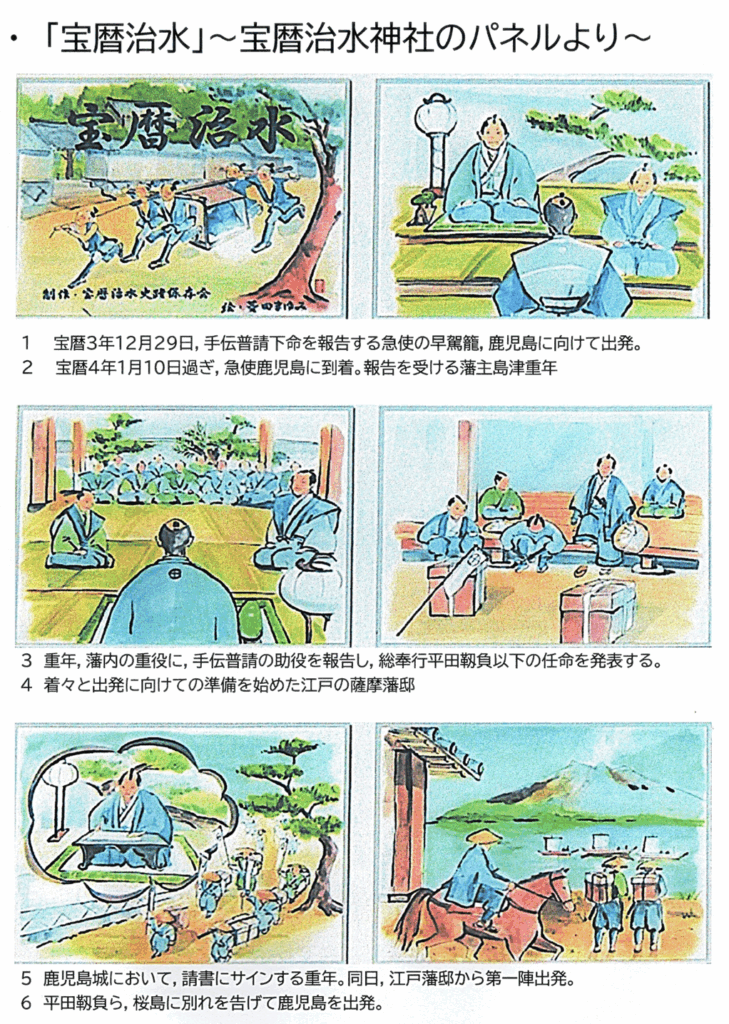

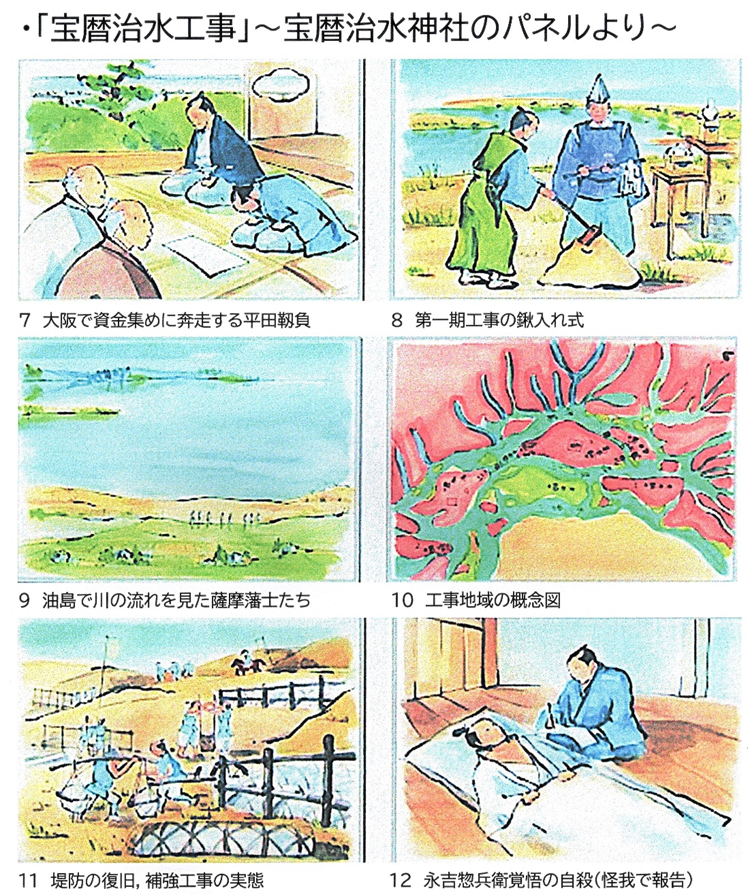

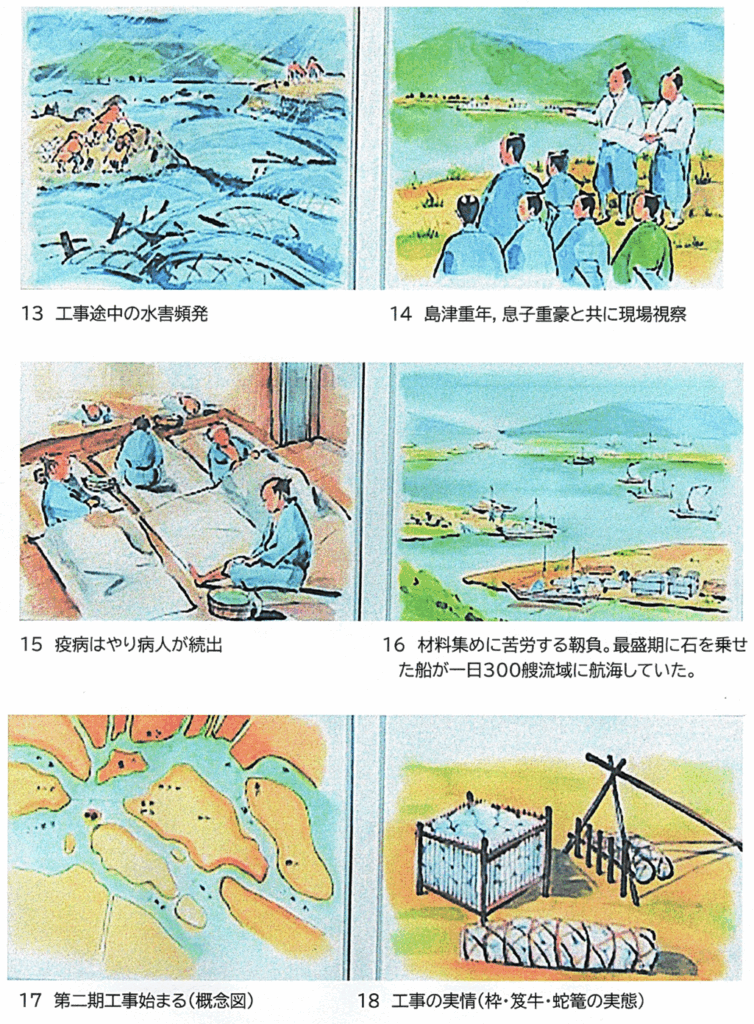

治水神社のパネルより

鹿児島では,島津家や西郷どんの話が多く語られている一方で,宝暦治水や平田靱負について知っている子どもたちは少なく,あまり知られていないのが現状です。

濃尾平野の木曽三川(木曽・長良・揖斐)河川域は肥沃な扇状地である一方,大古より水害の多いところでした。そのような中,海津市や河川沿いの皆さんが今でも「宝暦治水」に感謝し,薩摩義士のお墓を守りながら,彼らの生き方や功績を語り継いでくださっていることを知り,とてもありがたく感謝の気持ちで一杯です。

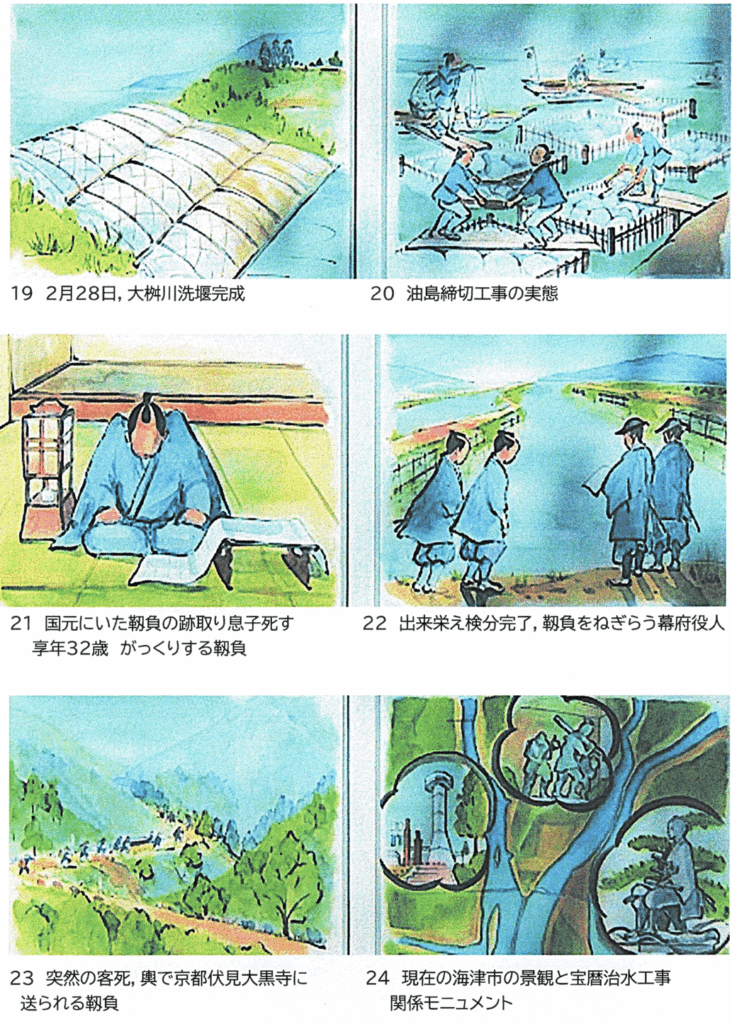

この神社にあるパネルは,「宝暦治水」について分かりやすく描かれており,ぜひ鹿児島の子どもたちにも伝えていきたいと思いましたので,掲載させていただきます。

・治水神社横のパネル

NO・1(1~6)

NO・2(7~12)

NO・3(13~18)

NO・4(19~24)

・ 海津市の展望タワーとその眺め。三河川流域や宝暦治水で薩摩義士が植えたと伝えられる千本松原などを望む絶景「海津市海津町油島の木曽三川公園センター」

・広大な流域から一気に流れる地域(千本松原)