終戦記念日によせて

前回,「沖縄の祖国復帰」(8月4日号)について投稿し,戦後80年を経た今こそ,新たな平和運動の在り方が問われていると述べました。近年になってようやく,米国の戦争責任に触れる報道内容も見られるようになりましたが,依然として多くのメディアは,敗戦国としての日本の立場のみに依拠した内容が多く,日本人が戦争で味わった塗炭の苦しみや悲しみが十分に伝えていません。

オールドメディアの報道の多くは,日本軍部の暴走や,日本の過去の過ちを断罪する内容に偏っており,同じ敗戦国のドイツやイタリアの報道とも大きく異なり,一体何処の国の報道機関なのだろうと呆れてしまいます。本当に戦争反対なら今の中国や北朝鮮に対して同じような熱量で伝えるべきだと思うのです。戦争によって犠牲となった一般の日本人の存在に真正面から向き合う姿勢に欠けています。

戦後80年を迎えた今こそ,国際法違反である原爆投下や,民間人を狙った無差別空襲といった明らかに戦争犯罪といえる虐殺行為(ジェノサイド)或いは人種差別(黄色人種の国だから核を使った。ドイツにはどのような状況であっても落とさなかったと言われることもある)についても議論を深め,原爆を初めて使ったアメリカ国民へも問いかけるべきだと思います。それこそが,犠牲となった多くの日本人に対する真の慰霊であると信じています。

一部の論者は,「あの戦争は日本人が勝手に始めた犯罪だ。だから日本人は永遠に謝罪し続けるべきだ」と主張しています。そして戦争に翻弄され散っていった多くの市民の命も日本の軍部が悪いので仕方ないとし,いつまでも敗戦国としているべきだと言っているのと同じだと思うのです。

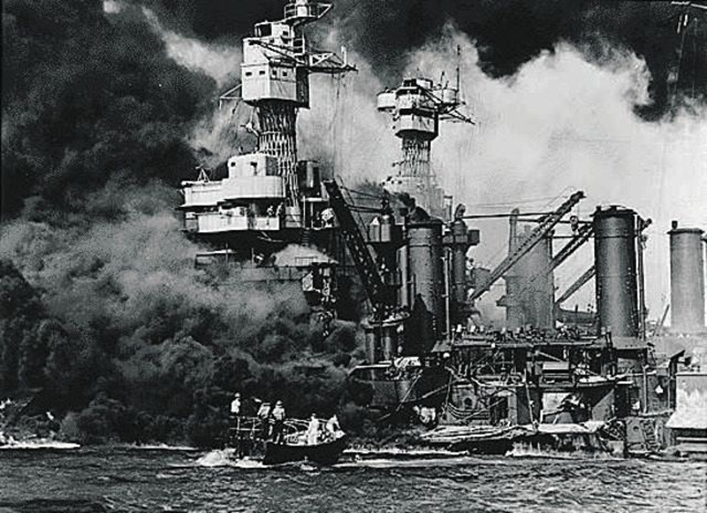

例えば真珠湾攻撃に関しても,アメリカ側は事前に日本の暗号を解読し,攻撃を察知していたとの説があります。それにもかかわらず,「真珠湾を忘れるな」「原爆が戦争を終わらせた」といった一方的な論調が,トランプ大統領をはじめ多くのアメリカ人に今なお根強く残っているようです。

戦争犯罪については,過去の過ちを直視することと同時に,日本人が受けた被害や痛みについても正当に語られるべきです。それが,戦争の本質を多面的に捉え,核をなくし真の平和を目指す第一歩だと考えます。

・市役所ホームページ

暗号を解読し,真珠湾攻撃を知っていた大統領

アメリカは日本の暗号や外交電報の内容をすでに解読しており,真珠湾攻撃の3日前には,暗号放送も確認されていました。ルーズベルト大統領は事前に真珠湾攻撃の情報を把握しており,「米国が大きな被害を受けずに,最初に日本側から先制攻撃させるにはどうすべきか」を協議していました。また,真珠湾攻撃前日の12月6日には,海軍からの暗号解読文を読み終えた大統領が,家族の夕食の席で「戦争はあした始まるよ」と語ったとされています。

つまり,大統領はハワイの人々を犠牲にして日本を「先制攻撃」に導き,反対派を退けると共に,自国民を団結させ戦争参入の口実としたのです。仮にもし真珠湾攻撃が気象等の影響で出来なかったとしても,当時のアメリカの国内情勢から,別の形で「日本が先に卑怯な攻撃を仕掛けてきた」という形を作っていた或いはそのように仕向けて来た可能性が強いのです。

太平洋戦争の口火を切った真珠湾攻撃が行われた12月7日を,ルーズベルト大統領は「屈辱の日」と呼びました。そして「真珠湾を忘れるな」というスローガンのもと,アメリカ国民は一致団結して戦争に突入していきました。

靖国神社参拝をめぐる報道

今日も朝のニュースでも流れていましたが,毎年,終戦記念日になると,靖国神社参拝をめぐる報道を朝日新聞等が恒例行事のように取り上げられます。

当初,韓国や中国も全く問題視していなかったこの靖国問題を,政治問題として大きく取り上げたのも朝日新聞でした。今年もまた,ご都合主義的な憲法解釈を掲げた戦争責任をテレビで垂れ流しています。いくら敗戦国としても,80年経った今でも自国の報道機関が自国の責任ばかり,戦後一貫して糾弾するということは,敗戦国であっても世界ではあり得ないことです。

また,靖国参拝した国会議員だけでなく,参拝しなかった議員にまで取材を行うという徹底ぶりには驚かされます。そして,その情報を韓国や中国のメディアを通して発信し,翌朝の朝刊で中国と韓国からの批判的な声を紙面一面に掲載するという,いつもの流れもすっかり「恒例行事」となっています。

しかしながら,これは民主主義の基本である「信教の自由」「思想の自由」「言論の自由」などを揺るがす行為であり,深刻に考えるべき問題だと思います。日本国憲法第19条には,「思想及び良心の自由は,これを侵してはならない」と明確に記されていますが,朝日新聞の報道姿勢は,他人の信条や宗教観にまで踏み込むようなものであり,その点には大きな違和感を覚えます。

(1) 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない

| 江戸時代におけるキリスト教信者を摘発するための「踏み絵(絵踏み)」と同様に,戦前から戦中にかけての日本では,言論統制や特高警察による共産党の取締りなど,反対勢力に対する弾圧が行われていました。 こうした歴史的背景を踏まえると,日本国憲法の制定に込められた精神とは,本来,国家権力による不当な弾圧を防ぎ,思想・言論の自由を保障することにあったはずです。 しかし,憲法公布後,連合国軍総司令部(GHQ)の指令により,共産党員が公職や企業から追放されるという動きが見られました。これは,表面的には民主化を進める施策の一環とされながらも,憲法の保障する思想・言論の自由の観点から見ると,矛盾をはらんでいたと思うのです。 靖国神社を参拝する政治家の中には,政治的な思惑から訪れる方も多く見受けられます。しかし一方で,国会議員としての信念から参拝する方も存在します。そうした人々に対して,「その人物の思想・信条を正し,危険因子を排除せよ」といった主張をすることは,戦時中の軍部による言論弾圧や,戦後のいわゆる「赤狩り」と本質的に同じ発想であると言えるのではないでしょうか。憲法の精神とは,誰であれ,その人の思想や信条が自由に表明され,尊重されることにあるはずです。 例えば,卓球の早田ひな選手が「映画を観て知覧に行きたい」と発言した際,中国などから「戦争を美化している」との批判が寄せられました。しかし,実際に知覧を訪れればわかるように,同施設は決して戦争を賛美するものではありません。私の知る限り,「平和へのメッセージ フロム知覧」と題された作品群も,いかにして二度と戦争を繰り返さない世界を築くかという主旨の内容がほとんどです。中身を吟味せずにただただ反対する姿勢はいかがなものでしょうか。もっとも,韓国の方が知覧を訪れた際には,「韓国人に関する展示がないのは,反省の姿勢が見られない証拠であり,戦争を礼賛する施設だ」と受け取られることもあったようです。これについても,その人の思想や信条,教育の表れであり仕方のないことなのです。 ~「靖国狩り」~ 「閣僚による靖国神社参拝は,侵略戦争や植民地支配に対する反省が見られない行為であり,許されるべきではない」といった主張が繰り返されています。特にメディアの報道では,締めくくりとして「海外の反応」と称しながら,実際には中国や韓国からの同様の批判的意見のみを紹介するケースが目立ちます。もし「海外の反応」として伝えるのであれば,せめてアジア諸国全体の多様な意見を取材して報じてほしいのです。実際,終戦記念日に日本の影響で欧米による植民地支配から解放されたとし,日の丸を掲げて感謝の意を示す国も存在します。このような国々の視点も紹介されるべきではないでしょうか。 |

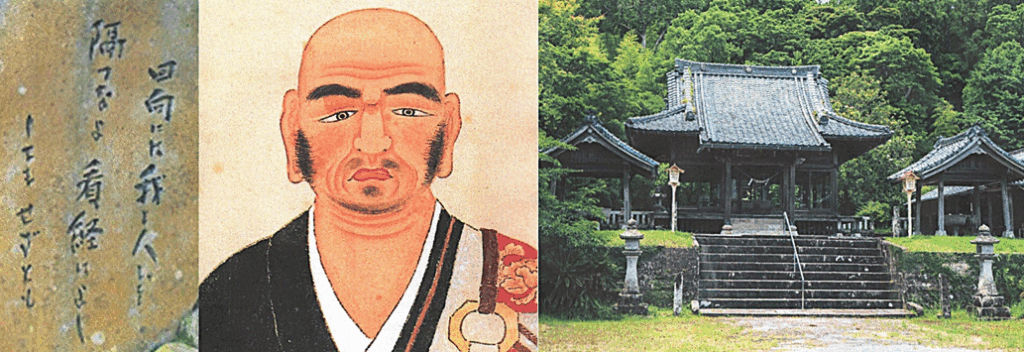

(2) 島津日新公の『いろは歌』

| 島津日新公の『いろは歌』に,「回向には 我と人とを へだつなよ 看経はよし してもせずとも」という歌があります。この意味は,「戦死者の弔いにあたっては敵味方の差別をしてはならない。読経はしてもしなくてもよい」という,仏教の「怨親平等」という教えに基づいたものです。この教えに従い,戦国時代の南九州には,敵味方を問わず戦死者を供養するために多くの六地蔵塔が建てられました。六地蔵塔は,すべての死者が等しく極楽往生するよう祈りを込めて建てられた供養塔なのです。 また,怨親平等とは,「敵も味方も同じように処遇し,極楽往生させる」というものです。加世田に残る六地蔵塔には,日新公の歌が刻まれています。「一切の罪も消えなむ 弥陀地蔵 四十九の身の 四十八の願」~この歌からは,観音経の回向の精神を読み取ることができます。誰であろうとその罪を問わず,すべての者が救われるべきだという慈悲の心が込められており日本人の宗教観に繋がる精神なのです。 |

日新公のいろは歌と竹田神社

高校時代の先生の話

高校時代のことです。現代国語の教科担任の先生が「君たちの家では,何新聞を取っているのか」と尋ねました。ほとんどの生徒が,地元の新聞を挙げていました。

そのとき先生は,「大学受験までは知見が広がるから朝日新聞を読むと良いよ」と勧めてきました。一番の理由として「天声人語」が大学入試によく出題されるからというものでした。このように当時の先生方は,組合の活動に熱心だった方も多く,授業や生徒指導での説話などことあるごとに具体的に関わっていたように思います。

家に帰って父にその話をすると,「左寄りの朝日新聞は取らんよ」と言いながらも,「入試に出る」と言うと納得した様子でした。すると翌日,父は職場で廃棄された新聞の束の中から朝日新聞の「天声人語」だけを切り取り,持ち帰ってくれました。私の机の上に小さな切り抜きの束が置かれていたことは,今でも心に残っています。

(3) 天声人語

| 「天声人語」などの新聞のコラムは,専門家が時事問題や身近な話題について,簡潔に意見を述べる形式の記事です。こうしたコラムは,社会の動きや現象について考えるきっかけを与えてくれることにもなります。特に,これから社会に出ていく大学生にとっては,物事を多角的に捉える視点や,自分の考えを持つ姿勢を養ううえで,大切な資質や能力になります。 私自身,高校時代は現代文が苦手で,小論文の書き方もまったく分かっていませんでした。しかし,大学入試においては,複数の資料や情報を読み解き,それに基づいて自分なりの考えを導き出す力が求められていたのです。そのためには,日頃から新聞や雑誌などを読む習慣を持ち,長い文章を正確に読み取る練習をしておくことが有効でした。受験の小論文対策という観点からも,日々の積み重ねが何よりの力になるのだと,今になって実感しています。 その一方で,特定の新聞社の主張を多くの大学が入試問題として採用し,更に公立高校の教師までも加担する(新聞購読を促す)構図は大変おかしなことであると思います。 |

「真珠湾を思い出せ」と「広島を忘れるな」

「Remember Pearl Harbor」と「Don’t forget Hiroshima」

また,その先生は,しばしば戦争や思想の話で脱線していました。ある時,真珠湾攻撃について語っていたときのことです。

真珠湾攻撃によって多くのアメリカ人が「Remember Pearl Harbor(真珠湾を忘れるな)」という思いを強く持ち,戦争に突き進んでいったと語ったのです。そして,「勝ち目のない戦争を仕掛けた日本軍は愚かだった」と長々と話し始めました。

すると,隣の席にいた友人が,うんざりしたような顔で「こればっかりだよね」と,私に小声で言いました。そして,「Don’t forget Hiroshima(広島を忘れるな)」はないのかよと,つぶやきました。

その当時の組合系の先生方は,色々な場で異口同音に同じような主張をしていました。その時,友人なりの疑問と怒りが込み上げてきたのだと思います。次の瞬間,彼は立ち上がり,先生に何かを言おうとしました。私は思わず手を伸ばし,彼の腕を引いて引き止めました。(当時の私の学級には,祖父が戦死したという同級生が数名いました。)

怒りがおさまらない彼は授業が終わると,直ぐに先生のもとへ駆け寄り,「ぼくたちは全員,大学進学を目指しています。戦争の話は止めて,授業を進めてください」と,訴えました。それ以降,その先生が戦争の話をすることは無くなりました。

・真珠湾攻撃

戦争については,それぞれの立場や背景によって,さまざまな主張や見方があります。だからこそ,報道機関が公平・正確な報道を心がけるのであれば,一方の視点に偏ることなく,冷静でバランスの取れた姿勢が求められます。

戦後80年という節目を迎えるいま,戦争の体験や記憶を必要以上に政治的に利用するのではなく,それらの記憶を土台として,新たな平和運動へとつなげていく視点が必要なのではないでしょうか。過去を忘れずに受け継ぎながらも,未来に向けて前向きな対話と共生の道を探ることが,今を生きる私たちに求められているのではないかと思います。