かつて学校でいじめが起きた際,「〇〇さんは,学級の中で村八分にあっているのでは?」と表現されることがありました。この「村八分」という言葉は,中世からすでに使われていたようです。

村全体で特定の個人や家族を仲間外れにすることです。これは,村の秩序や掟を破った者に対して,村民全員が交際を絶つことを申し合わせて行うものでした。時には,藩の掟に背いた者を見せしめにする目的で,藩の役人からの指示で強制することもありました。当時の人々にとって,藩の命令には絶対に逆らえなかったのです。

藩政時代,多くの生活や労働は村や地域で協力して行われていました。とくに農作業や土木作業では,隣近所が助け合うことで効率が上がり,作業もはかどりました。そのため,村人同士のつながりは生活の中で極めて重要だったのです。

村八分とは

「村八分」の「八分」とは,本来,村で互いに助け合うべき十の行事のうち,八つを断つことを意味します。ただし,次の①葬式への参列や手伝い,および②火事の際の消火活動の二つは,除外されていました。以下がその「十の行事」です。

① 葬式への参列・手伝い

② 火事の際の消火や避難

③ 子どもの冠(元服)の支援

④ 婚礼の手伝いや参列

⑤ 出産の手伝い(産婆さん)

⑥ 病気見舞いや,病人の農作業支援

⑦ 建築時の木材集めや作業の手伝い

⑧ 水害時の避難や復旧作業の支援

⑨ 年忌(法事)への参加

⑩ お伊勢参りなどの講旅行への参加

このように,村八分とは地域生活に欠かせない共同体からの排除を意味し,対象者にとっては非常に厳しい制裁だったのです。

このうち,①の葬儀については,日本が仏教国であることや役所の機能もあった寺院の影響もあり,「悲しみに篤く」という考えから対象者であっても葬儀への参列は行われていました。②の火事については,村全体に延焼する恐れがあるため,例外的に協力して消火活動が行われました。

それ以外の③から⑩の行事については,村八分の対象者に対しては関わらない,すなわち村の共同生活から除外されるという厳しい制裁が課せられていたのです。実際に今でも地域の大切な行事として行われています。

・ウィキペディアより

私自身,現職中勤務していた校区で,①の葬儀はもちろん,公民館主事として③冠(立志式)の企画運営に当たりました。また小さい学校では,公民館役員として⑨年忌や⑦家の新築,⑧水害などに関わる村の行事に参加したことも数多くあります。昭和の後期になると,教員はこれらの地域活動からある程度免除されるようになっていたようですが,小規模校では教員の奥さんたちは炊き出し,男性たちは力仕事といった役割が回ってきました。

とくに印象的だったのは,教員住宅の隣に住む保護者が家を⑦新築した際,私も作業に加わり,屋根に上がって瓦を組んだことです。その際,誰からともなく労作歌が始まり,はしごを使って瓦を屋根に上げる作業では,皆で息を合わせて作業を進めていきました。

作業後の懇親会で,大工の棟梁に話を伺うと,「明日の朝からもう一度瓦を積み直す」と言っていました。これは古くからの習わしで仕方ないものの,実際は「素人作業で迷惑な話だ」と本音を漏らしていたのが印象的でした。

村行事で歌う「労作唄」について

労作歌は村の共同作業の際に歌われ,仕事歌・労働歌などと言われました。多くは労働能率を高めるために力作業のリズムをとるための拍子歌として歌われていたのです。農民たちの労作歌が地突きが訛って「どんじ節」と言われていました。「土つき唄」或いは「地つき唄」とも呼ばれる民謡の原点で,村作業で堤防の土手などを突き固める作業や,民家などの建築物を建てる際に,敷地を整地する作業に歌われていました。これらの唄は,力を合わせる必要がある肉体労働の場面で,作業のリズムをそろえるために歌われたものです。

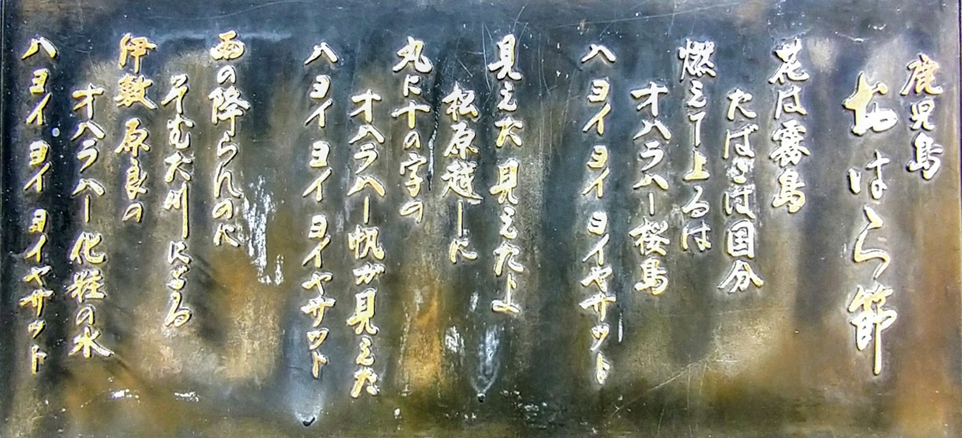

おはら節

日本の民謡は,もともと農業や漁業などの作業の中で歌われ,口伝えで受け継がれてきた労作歌に由来し,これらの民謡は,行商人や武士の移動,お伊勢参りなどによって全国各地に広まりました。鹿児島の「ハンヤ節」や「おはら節」も,そうした民謡の一つと言われています。

「おはら節」誕生の有力な説として,琉球侵攻に従軍した日向国安久村(都城市安久町)の郷士が,慣れない船旅で船酔いし,士気が下がっていた際に,仲間の士気を高めるために「安久節」という歌を歌ったことが始まりだとされています。この歌を覚えていた原良村の郷士が帰国後に広め,流行したといわれています。その際に,鎌倉時代から小野地区で歌われていた労作唄・田植え歌が融合したと考えられています。その例の一つとして,今回は「西田橋どんじ節」や「小野のどんじ節」を紹介いたします。この歌には,「雨も降らないのに草牟田川(甲突川)がにごる 伊敷原良の化粧の水」といった,『おはら節』の有名な歌詞が含まれています。

(1) 西田橋どんじ節

江戸時代,暴れ川であった甲突川の治水のため,肥後の技術者・岩永三五郎によって築かれたのが「五石橋」です。その中心に位置する西田橋は,鹿児島城下の入口にあたります。この橋の建設に際し,川岸の土手を固める作業中に,「どんじ(地突き槌)」を使いながら歌われた作業唄が「西田橋どんじ節」です。杭打ちや木材の運搬など,複数人で力を合わせる作業のタイミングをそろえるために,労働者たちはこの唄を歌っていました。

(2) 小野どんじ節

また,西田橋の上流に位置する小野地区には,「小野どんじ節」が残っています。この歌は祝い事などの行事で披露されることもありました。地元では,太鼓踊りや棒踊りといった奉納芸が行われていましたが,その最初に披露されるのが「小野どんじ節」でした。これは地鎮祭における「地固めの踊り」とされていたため,この唄が終わるまでは他の余興は始められなかったということです。 それでは,次に「小野どんじ節」の歌詞をご紹介します。五石橋の石材として小野石を切り出しの際に歌われたそうです。

・「歌詞」

嬉しめでたの若松さまよ・枝も栄える葉も茂る・ここの座敷は祝いな座敷・こがね花咲く金の実がなる・家が建つときゃ地づきが元じゃ・地づき締まらにゃこの家は建たぬ・わたしゃ小野村・ばん天そだち・長いきものにゃ緑がない

※ 雨の降らんのに草牟田川(甲突川)にごる・伊敷原良の化粧の水・おごじょ姿の良き髪の毛の黒さお歯黒そめたらまだよかろ・様と旅すりゃ月日も忘れ,うぐいす鳴かせる春の節

鉄瓶(ちょか)で飯炊(めすて)せ野でくらすとも,おはんと暮らせば苦い成らん・わたしゃニセどんに七惚れ八惚れ・手なべさげてんついて行く・恋を知らんならどんじ節うたえ・恋のまじらぬ唄はない ※ おはら節の歌詞にも繋がっているようです。

「小野どんじ節」現代語訳

めでたくて嬉しい若松さまは,枝ぶりも立派で葉も青々と茂っています。この座敷はお祝いの場,黄金の花が咲き,金の実がなるようなめでたい席です。家を建てるときは,まず地ならし(地突き)が肝心。地面をしっかり固めないと,家は建たないのです。

私は小野村の大空の下で生まれ育った。けれど,長生きするものには(自分には)幸運がない気がするのです。雨も降っていないのに,甲突川が濁っている,それは伊敷原良の女性たちが使う,化粧に使う水だからさ。きれいな女性は,髪の黒さも美しい,お歯黒をつけたら,もっときれいになるだろう。あの人と一緒に旅すれば,月日も忘れてしまいそう。春にはうぐいすの声が聞こえます。

鉄瓶(ちょか)でご飯を炊いて,野原で暮らしても,あなたと一緒なら,つらくなんてありません。私は「ニセどん(働き者の男)」に七度も八度も惚れてしまいました。手鍋をぶら下げてでも,あなたについて行きたい。恋を知らないなら,どんじ節なんて歌えないよ。だって,この唄には恋心が込められているのだから。

おはら節の銅像

・原良第二公園

かつて原良の西警察署前の前におはら餅で有名だった昭和製菓の駐車場内(今は寿司屋さんやアイスクリームのお店になっています)にこの銅像がありました。この会社が原良に会社を構えたときにおはら節の「伊敷・原良」から設置したそうです。現在は,原良小近くの原良第二公園内にあります。

お知らせ~「散策ブログ」の検索方法

※ ネット検索で,散策ブログを検索するとこの場面が出てきますのでよろしくお願いいたします。