平之町の地名について

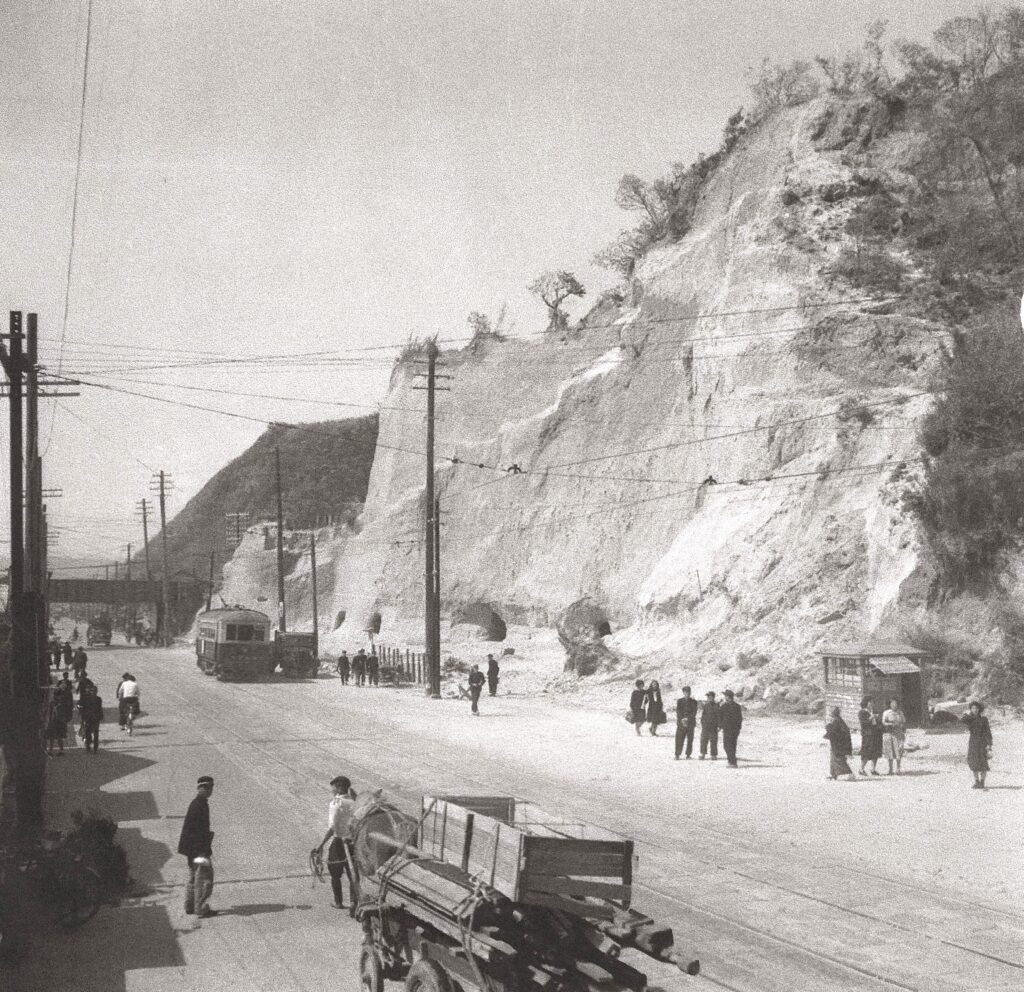

前回は,新上橋のローレ卓球場に関する話の中で,城山の西端尾根のシラスの崖が国道のすぐそばまで迫っていた様子を,昭和22年頃に撮影された一枚の古い写真とともに紹介いたしました。写真には,防空壕の跡も写っており,戦時中にはこの地で何人もの死者が出たそうです。当時の風景を今に伝える貴重な記録となっています。

下の写真からも分かるように,この地はかつて城山から続く傾斜地,いわゆる「比良(ひら)」にあたる場所でした。地形や地名の由来から考えると,この地の名称は「平之町」ではなく,「比良之町」と表記すべきでしょう。

ところが,明治時代になり,全国的に地名が分かりやすい漢字表記へと見直されるなか,この「比良」も「平」へと置き換えられていきました。本来の漢字の意味よりもその音によって地名表記がなされた古くからの「好字二字令」の考え方と同じです。

しかし,「平」の読みは「ひら」或いは「たいら」の読み方があり,解釈として反対の意味になってしまうのです。そのため,後世の人たちが地名の由来を考える際,今度は「漢字の意味」から地名を解釈し,本来の地形的特徴や歴史的背景が見失われてしまう不都合が生じてしまったのです。地名は,土地の記憶を今に伝える貴重な文化遺産です。だからこそ,その由来を丁寧にたどり,表記の変更には慎重であるべきではないでしょうか。

・平之町のシラス崖(昭和22)

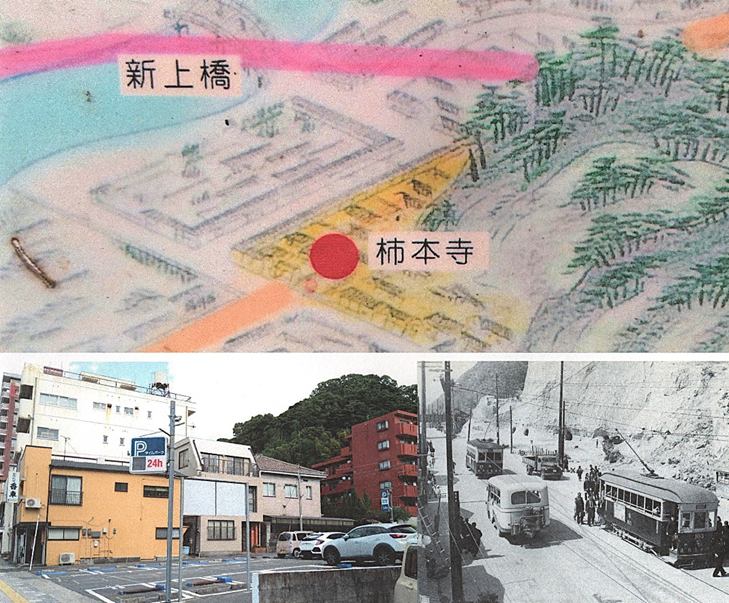

・ 現在マンションが建つシラス崖~江戸期の天保14年(1843)「鹿児島城下絵図」によると,この近くに柿本寺があったようです。

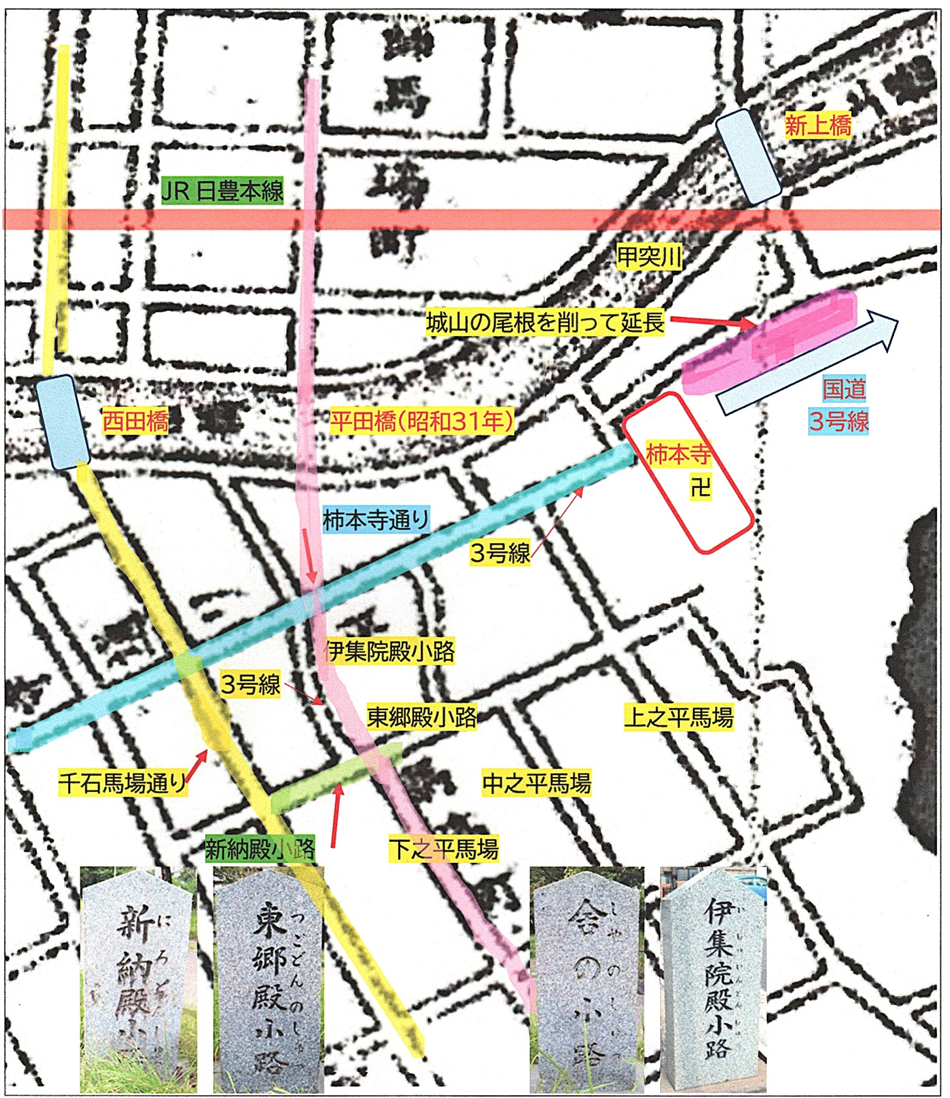

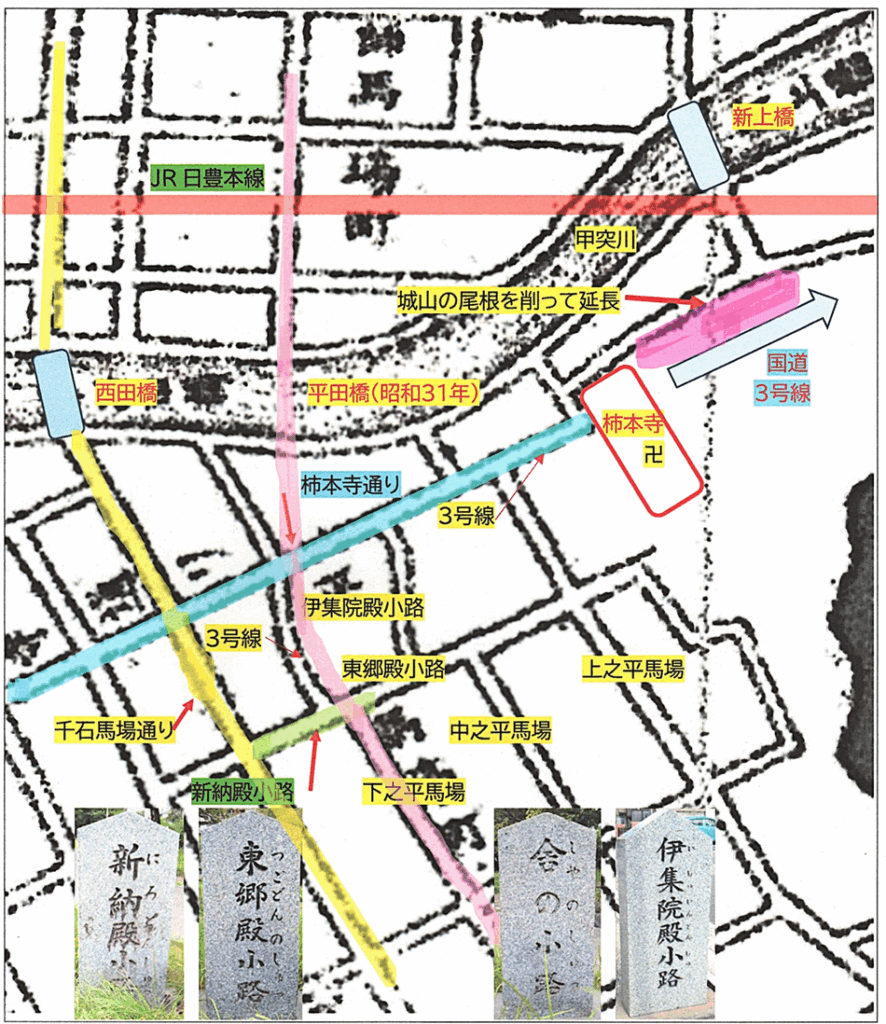

さて,今回ご紹介するのは,「鹿児島城邑図」やさらに時代をさかのぼった他の絵図に見られる柿本寺の位置についてです。この地図には,現在の「柿本寺通り」が,ちょうど寺の門前まで延びている様子が確認でき,その場所に柿本寺が描かれています。

昭和22年の写真「平之町のシラス崖」を見るかぎり,この場所に城山の尾根が2〜30メートルの高さで迫っていることが分かります。ところが,「鹿児島市街略図(明治17年)」において,城山の尾根部分として黒く塗られている箇所は,この地点には描かれていません。写真から判断しますと,尾根はさらに張り出し,柿本寺の背後あたりまで続いていたはずです。その点を踏まえると,この地図は山の描き方などやや不正確な部分があるように思われます。

今ではすっかり姿を変え,周囲には建物が立ち並び,当時の面影をたどることは難しいようです。古い地図と写真を手がかりに調べておき,更に自ら現地におもむくと,時代とともに変わりゆく街の姿を垣間見ることができます。

新納殿小路(しゅっ)

※ 小路とは文字通り小さな道のことで,〇〇殿と名前が付くと私道のことです。鹿児島城下の東・西千石町は藩政時代の上級士族(千石取りの旗本クラス)が住んでいた所ですので,士族屋敷の近くには小路がたくさんありました。

江戸期は街道など主要な道や馬場道以外は,地元の有力者が私的に道を作っていたので武将や富豪などの名がついた道が多く残っています。平之町だけでも「新納殿(にろどん)小路」「東郷殿(つごどん)小路」「伊集院殿小路」「舎の小路」などが残っています。また,新屋敷から高見馬場辺りで私が確認できただけでも「橋口殿小路」,「萩原小路」,「諏訪小路」,「二官橋通」,「三官橋通」などがありました。なお,二・三官橋通とは,島津家に仕えていた中国人医者「沈一貫」に因んでいます。住んでいた近くの清滝川に架かる橋に「一貫(官)橋,二貫(官)橋,三貫(官)橋」の名前がつけられ,やがて通りの名前になったそうです。

国道3号線について

かつて大正9年,東京から鹿児島までを結ぶ国道2号のルートが正式に認定されました。戦後にようやく鹿児島でも本格的な道路拡張工事が始まります。そして昭和27年,新しい道路法のもとで,かつての国道2号は「国道3号線」として改めて指定されることとなりました。

戦後の復興の中,柿本寺通りが延長され,ついには東京へと続く国道と一本につながっていきます。つまり始点である照国神社前の交差点は,国道3号・10号・225号・226号という4つの国道が交差する,まさに九州の大動脈となっています。

柿本寺通りの一部を延長した国道3号線

ところで,戦前までは城山登山口近くの新上橋付近には,柿本寺跡の門前から続く柿本寺通りが,高見馬場まで伸びていました。この柿本寺跡は,城下の下方限,現在の鹿児島市平之町にあり,城山の南西麓に位置しています。

この柿本寺は,真言宗寺院・大乗院の末寺であり,「能満山柿本寺」という山号を持っていたようです。本尊は虚空蔵菩薩で,人々の知恵と記憶を司る仏として,深く信仰されていたようです。寺の開山は,加世田日吉山王宮の別当寺・柿本寺(現南さつま市)にいた住職・典雄と伝えられています。島津家久公がこの典雄に深く帰依し,西田村窪田へと彼を招いて,当地に柿本寺を建立させたとのことです。今ではマンションになり,その名残もありませんが,古い写真を見ると当時の様子が窺い知れ思いを馳せることができます。