母の福岡での思い出

前回,鹿屋での米や野菜の仕入れについて話をしましたが,その後県内でも徐々に買取価格が下がりはじめ,ヤミの需要も減ってきたのでしょう。そこで,活路を県外の食料が不足している都会に移すことになったそうです。

・ 博多のヤミ市

母は,ヤミの手伝いと並行して就職の準備をしていたので,4月から新たな仕事も決まり,ようやく戦後が訪れたような心持ちになったそうです。また,すぐ下の弟も教職に就いたことで,長らく続けていた叔父の手伝いを終えることができました。

叔父からの最後の依頼は,福岡の料亭へ米などの食材を届けること,そして都市部にしか出回らないGHQの横流し品などを買い付けに行くことでした。母は,以前から一度は大都会・博多の街を見てみたいという思いを抱いていたこともあり,この仕事を引き受けたようです。こうして母は,食材を抱えて汽車に揺られ,憧れの博多の街へと向かうことになったのです。

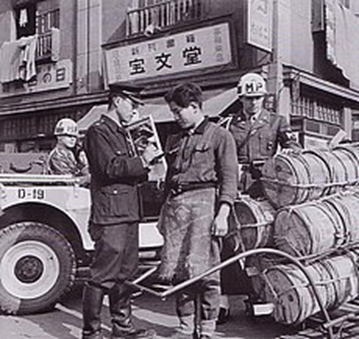

料亭の社長は以前からの顔見知りで,半分旅行気分もあり断る理由はなかったのです。しかし,大都会博多ともなれば,警察やGHQ憲兵の監視は厳しく,違法取引と疑われれば,それだけで拘束されることも珍しくなかったのです。

・GHQと警察の取調

また,当時は「子連れの母子は長く留め置くことができず,子ども連れは目こぼしがある」と言われていたのです。そこで母は,当時わずか7歳だった妹と一緒に福岡行の列車に乗ったのです。米は20キロと10キロに小分けし,できるだけ目立たないように工夫しました。鳥栖を過ぎた頃,車窓に流れる景色が次第に都会の風景に変わってきました。「このまま何もなく博多に着けば…」母も少し安心していたのです。

しかし,列車が博多まであと三,四駅のところに差しかかった時,警官隊が一斉に車両に乗り込んできたのです。誰かの「警察だ」と言う声で,車内が一気に凍り付きました。私服と制服の警官や憲兵たちが,次々と乗客の荷物を開けていったのです。

その時大勢の人たちが捕まっていました。中にはかなり高齢のお婆ちゃんもいて,車内に座り込み大声で怒鳴り散らしていたそうです。大切な命の糧を取られてしまったのでしょう。

母はしまったと思い,幼い妹に「いいね,ここで待っていて直ぐに迎えに来るから」と静かに頭を撫でながら,優しく言い聞かしたのです。そして,小さい米袋を持つと自分から先頭車両の警官のところに向かおうとしました。車両を出ようとすると,独りぼっちにされる不安と恐怖が襲ってきたのでしょう。妹が急に大声で泣き出したのです。すると「奥さん,この子はお子さんですか,こちらの荷物もちょっと見せてください」と言われると,母は覚悟を決めたように,静かに両方の米袋を持って移動しました。

「博多駅の特設事務所まで行くから」そう言われ,母は静かに頷き,妹と一緒に連行されました。幸いにも担当の高齢の警察官は出水出身の方だったのです。母はわずかな望みにすがるように,「西新の叔父に届ける米です」と必死に事情を説明し,せめて米の半分だけでも返してほしいと懇願しました。しかし,その願いも虚しく,警官は穏やかな笑顔で笑いながら,

「残念だけど,没収だよ。本当は一晩泊まってもらわなきゃいけないんだが,小さな子がいるから帰っていいよ。」と言われてしまいました。このような取締りについては叔父から聞いており,母は米を没収されたことよりも,自分の計画の甘さを悔いたのです。 中には細い紐で米袋を窓枠に括り付け,車外に出して難を逃れていた人もいました。当時ほとんどの旅行者が米や何某かの食料は車内に持ち込んでいたので,没収の基準がはっきりしませんが,米一升以上はアウトだったのでしょうか?

母たちは釈放されると,目的地の西陣近くの料亭まで行き,ことの経緯を社長に説明し詫びました。社長は何も責めず,むしろ気遣いさえ見せてくれ,その夜,母と妹は料亭に泊めてもらうことになりました。

ちょっと一言

ここで「ちょっと一言」言わせてください。戦中・戦後の極端な物不足による物価高騰から価格統制が行われ,価格統制が効かない市場経済は悪とされてきました。

しかし,よくよく考えてみますと,近年の高騰する米の価格と,戦後の「ヤミ米」との違いは一体何なのでしょうか。当時は法律で統制されていたという点を指摘されれば,それまでなのかもしれません。しかし,現在のように物価が生活を圧迫する中で,日々の暮らしに直結する問題が軽視されているように感じるのは,私だけではないはずです。

現在放送中の大河ドラマ『べらぼう』をみていると,江戸時代においてもお米の価格が高騰し,人々の不満が限界に達した結果,命を懸けて打ちこわしを起こすという場面が描かれています。時代が変わっても,生活の根幹に関わる「食の問題」が,民衆の大きな関心事であることには変わりありません。

マスコミは連日,「政治と金」の問題を大きく取り上げ,国民の不満を結び付けようとしています。もちろん,政治家の腐敗や不正があれば,正すべきであることに異論はありません。生活に余裕があるときには,そうした問題にも強い関心を持つのでしょう。しかし,余裕のない多くの国民にとっては,まず目の前の米やガソリンといった価格をどうにかしてほしいと思うのが,率直な願いではないでしょうか。

「政局の話題やスキャンダル」よりも,まず国民の暮らしに直結する物価の安定や,生活支援策にしっかりと目を向けていただきたいと強く思います。マスコミにとって大きなスポンサー企業である農協への忖度からなのでしょうか。テレビで米価に触れないように,政治と金の問題などを報じ,不満をすり替えているとしか思えないのです。

GHQの横流し品

母は福岡(博多)のヤミ市で物資を購入するため預かっていた多額の現金を妹の服の裏地に縫い付けていたのです。これも叔父の指示で,叔父は捕まることを想定していたのかもしれないと母が後に語っていました。その時は,このまま手ぶらで帰る訳にもいかない,鹿児島には無い品物を購入して帰らないとの思いから渡辺通りや天神のヤミ市に足を運びました。そこには鹿児島には無いようなハイカラな物がたくさんあり,何よりその量のすごさは驚きでした。GHQの横流し品,チョコレートやたばこ,衣服,日用品なとが闇値で売られていたので購入して帰りました。

・西新の入口

西新の料亭

福岡の西新地区は,昔ながらの町並みが残る宿場町であり,当時から文教地区としても知られていました。鹿児島からも大学に通う学生も多く,県民にとっても馴染み深い場所でした。また,風光明媚な地域で,百道海岸をはじめ豊かな自然もあり,人も多く何と言っても活気あふれる町で,ここで商売をしてみたいと思ったそうです。

その西新にある料亭は,叔父が福岡の大学時代からの親友が営んでいたお店でした。叔父に頼まれた米は,残念ながら警察に没収されましたが,水枕に入れた菜種油は高額で買い取ってくださったのです。

もっとも,その菜種油は水枕に入れていたため,ゴムの匂いが残っており,とても料亭では扱えるような状態ではなかったはずです。それでも親友の姪っ子であり,鹿児島からわざわざ届けてくれたことに対する感謝だったのかもしれません。戦後と言う困難な時代にあっても当時の人々の優しさや,支え合う気持ちの表れだったのではないかと思っています。

高齢な警官

後々考えてみると,出水出身のあの警官の方も,懇願する母を見て,もしかすると自分の娘や孫のように思い,菜種油に気づいていながらも見逃してくれたのかもしれません。(ヤミの食用油を一升瓶で運ぶことはなく,別の容器に入れることは当然知っていたはずです…)

当時の警察はもちろん法に従い,取り締まりを行っていましたが,国民の多くは戦争が終わったにも拘わらず,このような法律が残っていること自体に疑問を感じていたのです。そして,実際のところ,警官自身もヤミ市に通っており,食料を買い出しに行くための休暇まで与えられていたそうです。また,警察官の妻や親族がヤミ営業に関わっていたことも,広く知られていました。

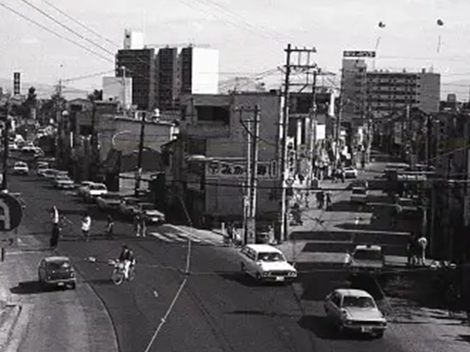

翌日,母は福岡のいくつかのヤミ市で新たな物資を買い求めるため,西新から大濠公園,警固公園,天神などを経て博多駅まで歩きました。戦災後の福岡市の焼け野原は,鹿児島の光景とよく似ていましたが,鹿児島のヤミ市とは規模が違い,多くの人々が集まり,賑やかだった時代の活気を取り戻していました。

また福岡は,品揃えも格段に豊富で,食料品,日用品,米軍からの横流し品,さらには娯楽品に至るまで,ありとあらゆる物が揃っていました。どれも鹿児島に持ち帰れば高値で売れるような品ばかりで,近隣各県から訪れていた人たちが,命を繋ぐために多くの取引を行っていたのです。

母の話を聞き,戦後の混乱期を生き抜いた福岡の人々のたくましさと,そこに息づく思いやりや連帯感が西新の町には溢れていたように思います。

※ なお,博多の地名ですが,母の一番下の弟が長い間,博多区に住んでいたこともあり,家族が博多というと何回もそこは福岡と訂正していましたので,当ブログも中洲を境にして博多と福岡と表記しています。