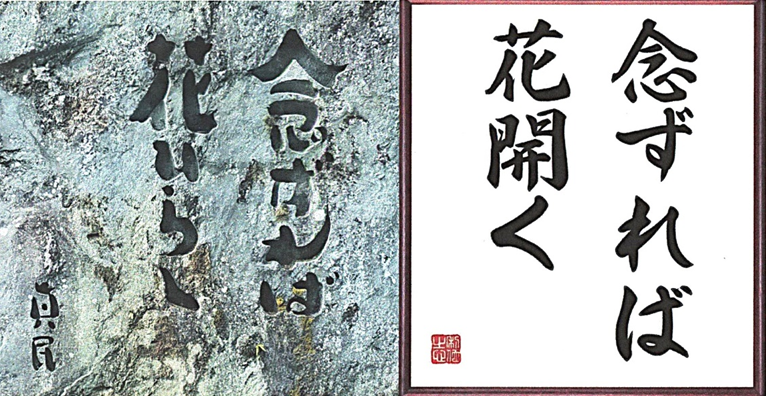

念ずれば花ひらく

私が教員になった頃,坂村真民(さかむらしんみん)さんの詩「念ずれば花ひらく」が,学校の先生方の間で授業の補助教材としてよく使われていました。その詩の響きは,少しずつ子どもたちの心に留まり,自然と口ずさむようになっていました。いつしかその詩は,教科だけにとどまらず,生徒指導やスポーツの場面でも,精神的な支えとして根付いていったのです。また,坂村氏の詩は,初任者研修の指導講和の中でもよく引用されていました。

そこで,私は自分の学級の子どもたちに紹介し,母が書いたこの詩の色紙を教室の設営にも使っていました。私にとっても想い出に残る好きな詩の一つでした。

なお,この詩の作者・坂村さんが苦しい時,彼の母がよく口にしていたこの言葉を,いつの間にか彼自身も心の中で繰り返すようになったそうです。そしてそのたびに,不思議と一つひとつ,自分の中の花が開いていったように感じたそうです。

| □ 坂村真民「念ずれば花ひらく」 「苦しいとき 母がいつも口にしていた このことばを わたしもいつのころからか となえるようになった そうしてそのたび わたしの花がふしぎと ひとつひとつ ひらいていった」 坂村真民氏は,この「念ずれば花ひらく」という詩で広く知られる仏教詩人です。 この詩に「母がいつも口にしていた」との一節があり,彼の母親も信仰心の深い方であったことがうかがえます。「念ずれば花ひらく,或いは願いが叶う」という教えは,仏教,とりわけ念仏の教えに深く関わっています。念仏は「南無阿弥陀仏」と称えるだけでなく,心を集中させて阿弥陀仏や極楽浄土の姿を思い描き続ける修行,「念仏三昧」とされています。 この修行では,雑念を払い,一心に仏を念じることで心が静まり,澄み渡っていくといわれています。そうした精神状態に至ると,日常では得られない力が内から湧き上がり,悟りの境地に近づくことで,心が一点に集中し,やがて花が開くように道が拓けていくのです。 何事も真心を込めて取り組めば,いずれ実を結び,花開く。これは信仰にとどまらず,人生全体に静かで力強い希望を与えてくれる言葉だと感じます。 |

子どもたちにこの詩を紹介する際に,次のように同じような説明し,習字や詩,作文,体育の授業の前に指導していました。

「念ずる」とは,ただ願うだけではなく,「こうなりたい」と強く思い,努力を重ねていくことです。本気になって頑張れば,自分でも驚くような素晴らしい姿に近づいていけるのです。

また,この詩の意味は,「今日はこのようなるんだ」と信じて歩む人は,他の人には真似できない,自分だけの魅力を育てていけると言うことなのです。

スポーツでも勉強でも,努力を続ければ,少しずつ自分が磨かれ,花が咲いていきます。「念ずる」とは,強い意思と根気,諦めない心を持ち続けることです。そして目標に向かって,一日一日を大切にし,困難にも挑み続けることで,花を咲かせることに繋がるのです。

母と書道と,心に残る言葉

ところで,私の母は若い頃から続けていた書道をしばらくやめていました。再び筆を手にするようになったのは,時間的に余裕が出て来た六十歳頃からでした。小学生の頃から書道を習い,教員として働いていた時代にも続けていたそうですが,忙しさに追われ,いつしか筆から遠ざかっていたようです。

何十年ものブランクがあり,最初は思うように書けない様子でしたが,それでも筆を運ぶ母の姿はどこか楽しげで,書くことが心から好きなのだと伝わってきました。

母に書道を教えたのは,祖父でした。母が幼い頃から,祖父の厳しい指導のもと,声に出して「上手く書ける」と唱えながら文字の練習をしていたそうです。そのお陰か年をとってからも,母の字には凛とした力強さがありました。

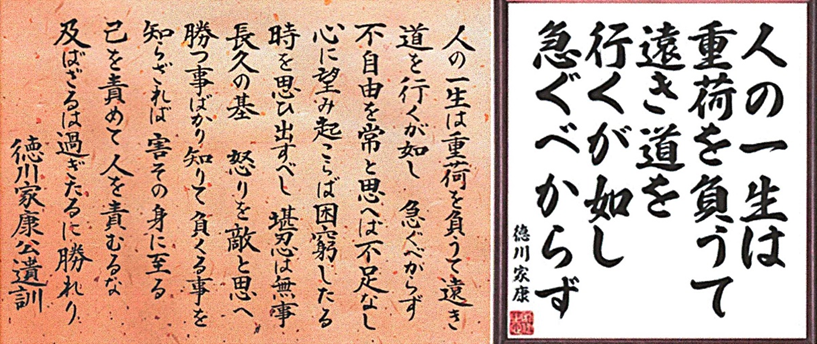

若い頃には掛軸にも書いていたそうですが,その頃は主に色紙に書いていました。書く内容は,好きな詩や漢詩が中心で,なかでも繰り返し書いていたのが,徳川家康の遺訓「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し」と,坂村真民の詩「念ずれば花ひらく」でした。

どちらの言葉にも,人生の厳しさと同時に,静かな希望が込められており,母自身の経験とも重なる部分が多かったのだと思います。

母は,これらの言葉を心に思い浮かべながら,一文字一文字を丁寧に模写していました。ただ字を書く以上に,言葉と向き合う時間があったように思います。

筆をとる母の背中を見ながら,「美しい詩や言葉には人の心を励まし,支えてくれる力がある」のだということを教えられました。今でも,心に残り続けている大切な記憶です。

外部講師に依頼した書道

私の母に祖父という存在がいたように,子どもたちが何かを学ぶ際には,やはり専門の人から直接教えを受けることが大切だと思っていました。特に書道のように専門的な技術や指導が求められる分野では,その重要性はいっそう増すのでしょう。

そうした思いから,私は校長先生の許可をいただき,地域の書道家であり公民館の役員の方にお願いして,月に一度,子どもたちに書道を指導していただくことにしました。

この取り組みによって,子どもたちは書道に興味を持つようになり,その中には大学まで続けた子もいました。今振り返ってみても,子どもたちが「本物」に触れる機会をつくることの大切さを改めて実感しています。

しかし,当時は今のように地域人材を積極的に取り入れる風潮は,あまりありませんでした。先輩の先生方からは,「外部に頼る前に,まず自から学び,子どもたちに教えることが大切だ」との助言もいただきました。

実は私自身,習字があまり得意ではなかったため,「子どもたちと一緒に学ぼう」という安易な思いで始めたのが正直なところです。それでも,学ぶ姿勢を子どもたちと共有できたことは,貴重な経験となりました。