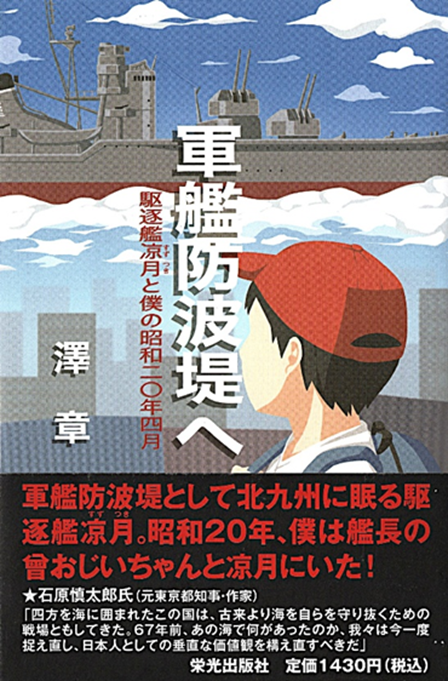

小説『軍艦防波堤へ』

以前投稿した義父に関する投稿「父の戦争体験 戦艦大和の護衛艦・涼月(R7年8月19日)」「8月16日は義父の生誕100年目」の続きです。

先日,義父が艦長として仕えた駆逐艦涼月の平山敏夫氏に関する小説『軍艦防波堤へ』を購入しました。著者は平山氏の孫にあたる澤章氏です。作品を読み進めるうちに,義父がいかに平山艦長を敬愛していたかを改めて思い起こしました。当時19歳の若き水兵であった義父は,39歳の平山艦長を心から尊敬し,その姿勢や人柄に深く感銘を受けていたようです。

・ 涼月

戦後,義父は戦争について多くを語ることはありませんでしたが,定年後,涼月の戦友たちと再会する折には,まるで青春の日々を取り戻すかのように生き生きと話していたといいます。平山艦長にとっても同じ鹿児島出身で,弟が学んだ鹿屋市からきた若者として,目をかけていたのでしょう。義父の想い出として何回かの訓話の中で,或いは直接声をかけていただいた中で,戦う意義や戦意高揚の訓話の中に西郷どんの話が想い出として残っていたそうです。

・ 北九州市の軍艦防波堤

ところで,私の妻の名前は,西郷隆盛にあやかったものです。その名は,一般的な女性名とは少し異なり,少々猛々しささえ感じられました。私の父が,子どもの名を命名する際に画数を重んじていたことから,その類だろうと思っていました。しかし妻に聞くと画数とは関係がなく,名の由来はやはり西郷どんにちなんで名付けられたものでした。しかし,男の子に付ける名前ならともかく,女の子にはそぐわない感じもしていました。

今回,義父の乗艦していた「涼月」について調べていく中で,義父が同艦の艦長を深く敬愛していたことを知ることが出来ました。その後の多くの戦死者を出しながらも満身創痍での涼月の帰還は,まさに義父にとって奇跡の出来事であったのです。艦長からかけられた言葉や訓話の中に郷土の偉人西郷どんやその弟で日本海軍の骨組みを作った従道の話は,戦後の長い歳月を経てもなお,義父の心の中で生き続けておりました。

海の特攻,涼月の運命

敗戦が色濃くなるにつれ,日本軍は次第に特攻攻撃へ傾斜していったようです。涼月が所属した大和艦隊もまた,実質的には「海の特攻」と呼ぶべき様相が強いものでした。そのような状況にあって,船体の一部を失いながらなお日本への帰還を目指したという行動は,軍部の意向からすれば決して容易に許容されるものではなかったはずです。通信機器が破壊され命令を受けられなかった事情があったにせよ,平山艦長の下した決断は,この戦争の中でも特筆すべき英断であったと思います。涼月は坊ノ岬沖海戦をはじめ幾度もの激戦で損害を受けながらも沈まず,奇跡的に生還を果たしました。義父にとって,それはまさに運命の細い糸をつないだ奇跡であり,平山艦長の的確な状況判断と冷静な指揮の賜物だったと考えていたのでしょう。

以前投稿した「妻の叔父さんの話~岩川飛行場・芙蓉飛行隊の美濃部指揮官」(R6年8月23日)の例と同様に,戦時下で絶対ともいえる特攻命令の中で,あえて特攻によらない作戦を命を賭して進言して認められたのです。そして結果的に多くの若者たちの命を救ったのです。直属の上官次第で戦果や部下の命が左右されたことはよく聞く話です。涼月の艦長もまた,その一人であり,結果として義父をはじめ多くの命を救った大恩人だったのです。

平山艦長の略歴

平山敏夫氏は,明治39年父甚四郎・母ウタツの長男として諸鈍に生まれ,大正7年鎮西村(瀬戸内町)押角尋常小学校秋徳分校を卒業後,旧制志布志中学校,その後上京し東京の麻布中学校から1924年(大正13年)4月,広島の海軍兵学校に進学し海軍士官としての道を本格的に歩み始めます。この頃,姓を「平」から「平山」へと改め,新たな人生への一歩を刻みました。(※次号で詳しく説明します)

太平洋戦争末期,沖縄戦の天一号作戦の直前に10日には駆逐艦「涼月」艦長として,義父からすると戦死した前艦長の後任として就任してきたのです。幾多の戦火をくぐり抜け,常に冷静沈着であった平山艦長の歩みには,奄美の海に育まれた気質と,いかなる時も職責を全うしようとする不屈の信念が一貫して流れていたといえます。

・ 徳浜海岸(男はつらいよで,満男が泉に告白した海岸)

平山敏夫艦隊の父

平山敏夫艦長(明治39生まれ)の父・平(たいら)甚四郎氏は,平宮栄氏の長男として明治10年に奄美・加計呂麻島諸鈍で生まれ,日清(明治27~28)・日露戦争(明治37~38)と言う維新以来の激動の時代を小学校長や村長として重大な職責の中,生き抜いた人物です。

・ 男はつらいよロケ場所(リリーの家)

西郷隆盛の志を継いだ弟・西郷従道が海軍大臣として近代海軍を築き,その改革が東郷平八郎の活躍と日露戦争でのバルチック艦隊撃破という歴史的勝利で日本中が沸き立っていました。

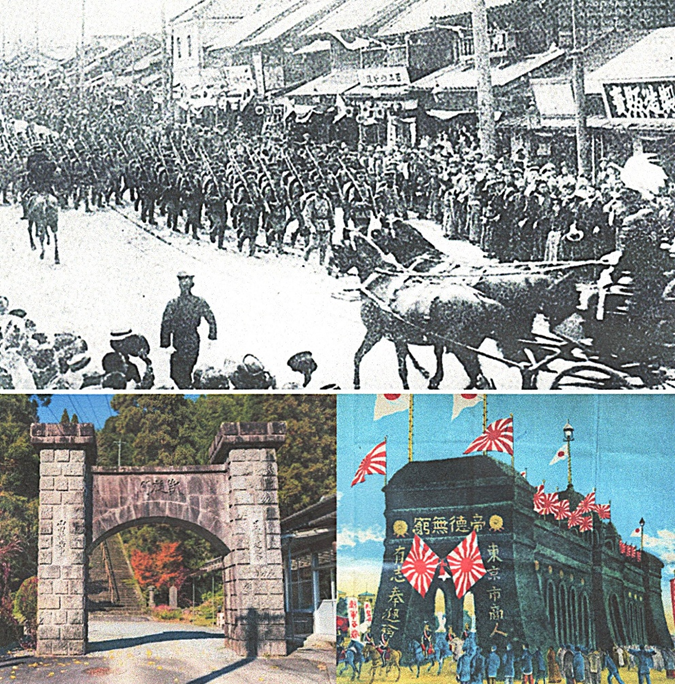

・ 明治38年の凱旋パレード

東郷と並び従道は当時の英雄として広く敬われていました。日露戦争の勝利では,全国各地で凱旋門が建てられるほどの熱狂的な祝賀を受けました。鹿児島でも姶良市山田地区に凱旋門が残っていますが,日本で初めての凱旋帰国として天文館をはじめ県内各地で盛大に凱旋祝いが行われていました。当時の鹿児島の人々はその偉業にあやかり,子どもにその名を授けることも多く,甚四郎氏が次男「従道」氏にこの名を与えたのも深い敬意の表れでしょう。父甚四郎氏は複数の小学校で長年校長を務め,敏夫氏にも薩摩の獅子たちの気概を語り聞かせていたのでしょう。

平山艦長の家族

平山艦長の弟の「従道」氏は,鹿屋農学校を卒業後,台湾総督府農学務課に勤務しています。また,妹のサチ子さんやフヨ子さんも鹿児島の学校で学び,郷土鹿児島とのつながりが深かったことがうかがえます。

奄美大島の人たちにとって,西郷隆盛は,島津藩の支配を終わらせ,島に四民平等をもたらした明治の英雄であり,島妻・愛加那を娶った西郷さんは島にとっても誇りの象徴でした。そして隆盛亡き後,日本海軍を立て直した弟の従道氏についても平山艦長の父には同じ思いがあったのでしょう。

義父が敬愛する軍人

義父は結婚後,男子が生まれてくることを願っていましたが,最初の子は女の子でした。次こそ男子と西郷隆盛から一字とって命名したのが妻でした。そしてようやく授かった三番目の男の子には,艦長の名をもらい「敏夫」と名づけたのです。その名には,戦火を生き抜いた絆と,命の恩人として敬愛する上官への深い感謝が込められていました。

義父が「涼月」に乗艦したのは,19歳の若き日のことでした。義父は,戦争のことをほとんど語ることがありませんでしたが,戦友たちと再会した折には,懐かしそうに当時の思い出を語っていたようです。なかでも奄美の加計呂麻島出身であった平山艦長はまた旧制志布志中で学んでおり,近くの鹿屋出身という縁から共通の知人がいたこともあり,何かと目を掛けてもらっていたようです。艦長との出会いは義父の人生を大きく変えました。戦後もその薫陶は胸に刻まれ,与えてもらった命を大切に尊ぶ精神として芽生えたのです。義父は,そんな艦長のもとで従軍できたことを誇りに思い,生涯忘れることはありませんでした。

・ 日本海軍の近代化に尽力した西郷従道

『軍艦防波堤へ』を読み進めるうちに,私は平山艦長という人物を通して,義父が見た戦争,そしてその後の人生に流れる静かな誇りを改めて感じています。戦争を語らぬ世代の沈黙の中にも,確かに生きた人々の絆と信念があったのだと,今あらためて思うのです。