災害に備える伝え方を

前号の「宝暦治水」の回では,困難な治水工事に立ち向かった薩摩義士たちの美談だけに収めるのではなく,奄美に課された黒砂糖生産の過酷な実態,いわゆる「黒砂糖地獄」にも触れていただきたいと申し上げました。

それは,災害対策には何よりもまず予算や資金が必要であり,藩政時代ならいざ知れず現代社会においては,税金の使途に対する丁寧な説明と,国民の幅広い理解が不可欠だからです。災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ,平時からの備えと,それを支える財政の在り方について,私たちは今こそ真剣に考える必要があるのです。

・黒砂糖地獄

人吉の豪雨災害

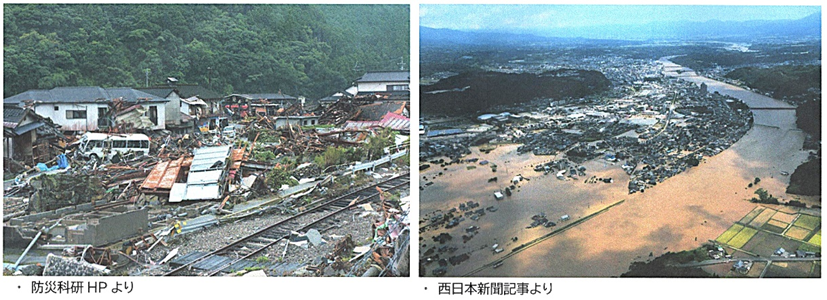

令和2年7月,人吉市を流れる球磨川が氾濫し,市内で約3,000世帯が浸水しました。この災害では,溺れるなどして21人の尊い命が失われました。

その後,熊本・人吉を襲った豪雨災害について,いくつかのメディアは「人災」として報じました。特に,球磨川の上流に位置する相良村で,かつて計画されていた川辺川ダムの建設が中止されたことを,「一種の人災」と捉える声もありました。

とはいえ,県知事の立場としては,いつ起こるか分からない災害のために多額の予算を投じるのは難しく,目の前の経済対策などに予算を回さざるを得なかった事情も理解できます。

しかし,「優先順位」の名のもとに災害対策が後回しにされ続ければ,いざという時の備えは間に合いません。特に最近の「減税・補助金・現金給付」といった即効性のある政策が重視される風潮の中では,災害対策のための予算はますます確保しづらくなっていくのではないでしょうか。

かつて「台風銀座」と呼ばれた鹿児島県では,「貧乏県」と揶揄されながらも,限られた予算の中で工夫を重ね,風水害への備えを進めてきました。もし,そうした鹿児島の取り組みから学び,できることから事前に対策を講じていれば,人吉の被害も少しは抑えられたかもしれません。

もちろん,何もしていなかったわけではなく,対策は講じていたはずです。とはいえ,険しい九州山地に降った雨水が一気に人吉市街地に流れ込む人吉盆地の形状では,大きな水害が起きる可能性は多くの人が認識していたのではないでしょうか。河川域の分散や貯水池の確保,避難経路の確保など,「あと一歩の備え」で救えた命もあったはずです。ここで言う「あと一歩」とは,実際被災した人たちにしか踏み出せないのかもしれません。

結果として,亡くなった21人という数字は,やはりあまりにも多すぎるのです。

災害頻発の鹿児島県

かつて鹿児島は「台風銀座」と呼ばれるほど,台風による災害がとても多い地域でした。鹿児島がそのような場所になったのは,県の位置や,たくさんの離島がある地形が関係しています。また,平地が少なく,海岸線からすぐに山の稜線に続く斜面やシラス台地の山が多いこともその要因の一つです。

・鹿児島で進路を変える台風(ジェット気流や海水温で決まる進路)

私が子どものころは,台風が来るたびに「今度は何人の方が亡くなるのだろう」と,とても不安になったものでした。梅雨の時期も毎回,「誰かが亡くならなければ終わらない」ような,そんな時代だったのです。

その後,本県では災害に備えるための予算が計画的に組まれ,シラスの斜面をコンクリートで固めたり,川の護岸工事などが他県よりもしっかりと進められてきました。特に8・6水害以降は,貯水池の整備や学校や公共施設での避難用具・避難食等の備蓄など災害避難を想定して整備してきています。その結果,災害に強い自治体が増え避難訓練も充実したことで,被害にあう人の数が大きく減ったのです。

温暖化で広がってた風水害の被害

近年では,地球温暖化の影響なのか,風水害の被害が全国的に広がってきています。特に,河川の流域や崖の下など,被害が想定されていたはずの場所で多くの犠牲者が出ています。そのたびに,「これまでの災害の教訓が生かされていないのではないか」と感じることが多くなりました。そして最近では,「これは本当に自然災害だったのか,人災ではなかったのか」と思うようになってきました。

行政の担当者や首長の立場からすれば,「そんな莫大な予算はどこにもない。突発的な地震や風水害は仕方がない」と言いたいのかもしれません。しかし,本当にそう言い切れるのでしょうか。「いつ起こるか分からないことに数百億円もかけられるか」とよく言われますが,その結果として,何百人もの命が失われているのです。「離島の多い鹿児島県で災害が多いのは仕方がないよね」と受け止めるのではなく,被害の多い南西諸島の取組の中から出来ることを取り入れてほしいのです。「今回の災害は,少しの予算や避難で防げたのではないか。毎年これだけの被災者がでなくてもいいのでは」と,もっと大きな声で訴えるべきだった事例が多くあったと思います。

今も残る災害地名

・奥に登ると武岡団地

鹿児島市の田上には「洗出(あれだし・あらいだし)」という地名が残っています。今では一等地とされるこの場所も,藩政時代には住むことが許されなかった土地でした。これは,いわゆる「災害地名」と呼ばれるものです。他にも「花倉・花棚・花野・梅ヶ淵・生見」など,災害に由来する地名が多く残っています。昔の人たちは,こうした地名を通して,子孫に災害への注意を伝えてきたのです。

武岡団地が無かった頃は,まだ山肌が舗装されておらず,雨が降るとこの「洗出」辺りは小さな土石流や崖崩れの被害がありました。

花野の地名由来

岡之原のうち,甲突川に近い所は,100万年以上前の花野火砕流堆積物を覆ってしまった入戸火砕流によってシラス台地ができていました。その後この台地は,暴れ川だった花野川によって少しずつ削られ,もともとあった野原がなくなっていきました。

このことから,「花野」という地名は,川によって削られて“消えてしまった野原”という意味を持つ災害に由来する名前だと言われています。「消え野(きえの)」が方言で「ケ野(けの)」となり,それに「花野」の字が充てられたと考えられています。「花棚(消えた棚地)」や「花倉(消えた崖)」「竜ヶ水(土石流)」などの地名も,同じような由来を持っているのです。

私たちの先祖は,辛い飢饉や風水害を乗り越え生き抜いてきました。そして「災害地名」を残すことで「更なる繁栄」を子孫に託したのです。