朝ドラ「あんぱん」で,戦争から帰還した崇が,弟・千尋の戦死を知らされる場面が描かれていました。戦争のドラマではよく見られるシーンですが,家族を次々に失い,ただ一人戦地から戻った崇を迎える叔母役の演技は見事でした。言葉にしがたい深い悲しみと安堵がにじんでいて,戸田菜穂さんの表情や所作には心に迫るものがあり,あの短い場面の中に戦争の悲劇と家族の絆が凝縮されていたように思います。

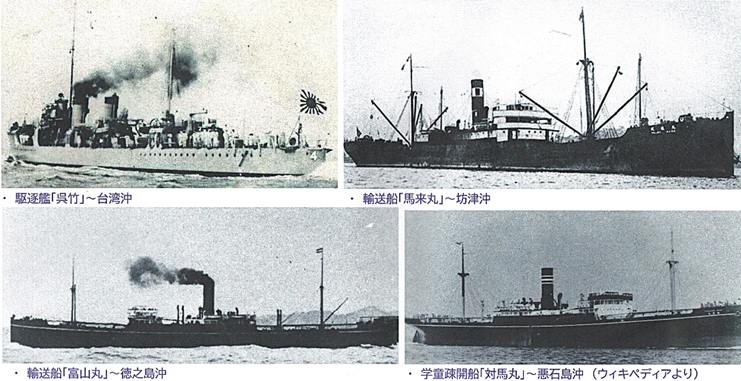

史実によれば,千尋さんが乗っていた駆逐艦「呉竹(くれたけ)」は,アメリカの潜水艦からの雷撃を受けて台湾南方沖で沈没し,千尋さんは帰らぬ人となったそうです。

鹿児島県は太平洋や東シナ海に面しており,海上の犠牲者は多く,悪石島沖の学童疎開船「対馬丸」や徳之島沖の輸送船「富山丸」,坊津沖の輸送船「馬来丸」など,アメリカの潜水艦によって数多くの犠牲者を出ました。その一方で,日本から出撃した潜水艦のほとんどが沈没し,帰還できなかったそうです。これは,作戦上のミスだけでなく,空調設備の不備など構造的な欠陥が大きな要因であったようです。

今こうして振り返ると,当時これほどまでに戦力の差がありながら,なぜ戦争に踏み切ったのか,改めて考えさせられます。

・ 徳之島亀徳「なごみの岬公園」~富山丸慰霊塔

富山丸は太平洋戦争中の昭和19年6月29日に亀徳沖で米艦魚雷により撃沈した輸送船で,慰霊碑建立など周辺が整備されています。『なごみの岬公園』と命名され,毎年4月に,ご遺族が全国より集い「富山丸慰霊祭」が執り行われているそうです。

なごみの岬の木こり

亀徳港から東へおよそ1キロの場所に,「なごみの岬」と呼ばれる高台があります。そこにある一軒の喫茶店は,かつて徳之島に勤務していた頃に,妻が住宅の奥さんたちと通っていた喫茶店でした。数十年ぶりにその店を訪ねましたが,残念ながらその日は休みで中には入れませんでした。

懐かしくて店の中を覗いていたら,オーナーの方とお話しすることができました。熊本出身のその方は,以前この地を訪れた際にこの風景に心を奪われ,ここに自宅を建てる決意をされたとのことです。喫茶店のある岬からは,亀徳港や亀津の街並みを一望でき,標高20メートルほどの岡から眺める景色はまさに絶景です。眼下に奄美航路のフェリー「A" LINE」も見ることができました。

・亀津の街並みとAライン

また,この喫茶店の前には疎開船遭難の碑があり,子どもたちの悲しい記憶も残されています。太平洋戦争末期,徳之島からの疎開船「武洲丸」が,トカラ列島の中之島沖で,米軍の潜水艦による魚雷攻撃を受け沈没しました。このとき,徳之島町亀徳,井之川,山,尾母集落の学童や女性ら148名が犠牲となったそうです。1944年9月25日のことです。

・疎開船「武洲丸」遭難者の碑

全国的に学童疎開が始まったのは,終戦の約一年前のことでした。米軍の戦闘機や潜水艦が活動を本格化させる中,沖縄をはじめとする奄美諸島でも,ほぼ同時期に疎開が始まっています。

しかし,奄美の地理的状況や戦況を踏まえると,こうした施策は現実とかけ離れていたようです。実際には,早い段階から徳之島の学校の教員たちの間で,児童や住民の早急な疎開を求める声が上がっていたといいます。にもかかわらず,行政の許可がなかなか下りず対応が遅れたのだと,その頃を知る先輩教員から伺ったことがあります。

その後も太平洋や東シナ海には敵の潜水艦が多数潜むようになり,多くの船舶が次々と沈められていきました。こうした被害は軍から秘密事項として固く口止めされていたため,真相が明らかになることは戦後になってからなのです。

前回トランプ大統領の核兵器に対しての発言を取り上げましたが,民間人,特に子どもや高齢者が乗った疎開船が撃沈されたことには,人種差別的な背景があったとの指摘もあります。アメリカ人がいくら美辞麗句を並べても原爆や焼夷弾攻撃など,一般人への無差別攻撃は当時から国際法違反で禁止されていたのをアメリカは平然と行ったのです。「竹やり」しか持っていなかった一般の日本人がどうして反抗できるのでしょうか。県内でもグラマンが何度も飛来し,「パイロットが低空飛行でニヤニヤしながら機銃掃射を行っていた」との証言がいくつも伝わっています。当時のアメリカの情報収集力は凄く,日本の反撃能力や基地の詳細な場所まで把握していたから低空飛行ができたのです。

「白人による黄色人種への残酷な無差別攻撃」であったと,考えざるをえないことが実際には起っていました。このような残酷な事実があったことを日本人は,きちんと世界に向けて訴えていくべきだと思います。そうすれば先日の大統領の発言もなかったのかもしれません。

伯父さんの話

私の伯父(父の兄)は,大正12年生まれで,鹿児島師範学校本科を昭和19年に繰り下げで卒業しました。卒業後は,肝属郡内の国民学校に籍を置き,まもなく佐世保市の相浦海兵団に入団いたしました。鹿児島県内から集められた多くの仲間たちとともに,軍用列車で佐世保基地を目指しましたが,途中の経路が空襲被害のため何度も列車を乗り継いで,ようやくたどり着いたそうです。

佐世保では,およそ3か月間の厳しい訓練を受けました。やがて乗艦する軍艦も決まりかけていた頃,なぜか予定が変更となり,別の任務に就くことになったと聞いています。当時,師範学校出身者は一般兵とは異なる分隊に配属されることもあったようで,そのことと関係があったのかもしれません。

そうして日々が過ぎるうちに終戦を迎え,結果的に戦地に赴くこともなく,命をつなぐことができたようです。昭和20年9月1日付で,形式上は原籍の国民学校に復帰し,間もなく同地区内の別の学校へ異動となりました。

ちなみに,当時の給与についてですが,昭和20年10月31日付けで,当時21歳だった伯父は「8給棒・当分70円の給与」(県教委)を受けていたとの記録があります。戦後は急激なインフレの影響で貨幣価値が毎年大きく変動し,その年の実質的な価値はおよそ7万円程度であったといわれています。しかし,その後の物価の上昇と物資の不足が続き,特に食料の確保には大変苦労したようです。教育の道を志しながらも,戦争の波に翻弄され,生活の困難に立ち向かった当時の人々は皆同じような時代を過ごしてきたのです。