本日,久しぶりに「秋の木市」へ行ってきました。まず感じたのは,かつてのような賑わいがなくなり,寂しくなっていたことでした。

・ 市民の広場(甲突川沿い)

会場で出店されていた何人かの方から話を聞くと,まず高齢化が主な理由で,跡継ぎがおらず,「私の代で終わりです」と寂しそうにおっしゃっていました。また別の店では,継ぐ予定のお子さんが県外に出て別の仕事に就いているそうです。確かに,植物は手間がかかる割には利益が少なく,若い人たちからすれば魅力を感じにくい職業なのかもしれません。

この木市は,私が小学生の頃から毎年楽しみにしていたイベントでしたので,この様子を見てすごく寂しい気持ちになりました。

また,時代の流れも大きく影響しているようです。市内に住むと広い庭を持つ家も少なく,マンション住まいの方も多いので,かつてのように樹木や草花が売れないそうです。

| 「カゴンマ・マイツリー運動(?)」 木市で購入した樹木を,市内の街路樹や公園内の「マイツリー」区画に植樹し,その位置情報を発信するボードを設置するという取り組みはいかがでしょうか。これにより,マンションなどにお住まいで庭を持てない方でも,ご自身の木を持つことが可能となります。 また,希望者には,日時を決めて担当者の管理のもとで下草払いなどの簡単な作業にも参加いただくのです。市としては植樹予算や管理コストの軽減にもつながり,市民にとっても環境との関わりを持つ良い機会となるため,一石二鳥の取り組みとなるのではないでしょうか。 |

このままでは,地域に根づいてきた伝統的な催しが,少しずつ姿を消してしまうのではないかと危惧しています。他県のように,イベントを他の取り組みとタイアップさせるなど,複合的な観光客誘致を考えないと厳しいようです。地域の文化や季節ごとの楽しみが,これからも受け継がれていくことを願っています。

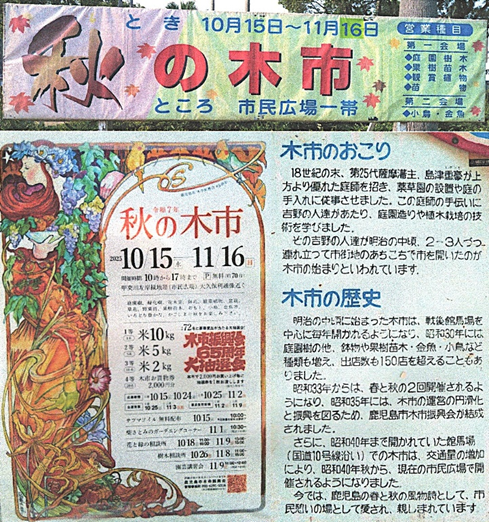

館(やかた)馬場で始まった木市

木市は大正時代から国道10号線沿いの鶴丸城堀池横の「館(やかた)馬場」で行われていたそうです。昭和40年3月に山下町の鶴丸城堀池の横を通る国道10号線の交通量が増えたため甲突川沿いの市民広場に移すことになったそうです。

・ 国道10号線沿い「鶴丸城」前の緑地帯

65周年を迎えた「秋の木市」

~なくなる前に,残したい県民の風物詩~

秋の訪れとともに,甲突川河畔に広がる木市の風景がよみがえってきます。並ぶ苗木や鉢植え,金魚や小鳥のさえずり。あの賑わいは,私にとって秋の風物詩そのものでした。

昭和40年秋,木市が甲突川河畔の市民広場で行われるようになってから,県外や離島での勤務していた期間を除いて毎年足を運び続けています。子どもの頃は,100店を超える出店が並び,花木や草花には興味がなかった子ども時代でも,この木市で見る花の美しさは記憶に残っています。学校帰りにカバンを背負ったまま焼きそばを食べ,友達とすぐ下の甲突川の緑地で遊んだ記憶も鮮明に残っています。あの頃の木市で過ごしていた時間は,想い出そのものであり,季節の風情を感じる場でもあったのです。

けれども,それそれ以上に,この「木市」が醸し出す風情やここに集う人々の触れ合いは,鹿児島市にとっても単なるイベントではないのです。明治以来の地域の人々にとって木市の中で思い出を紡ぎ,春と秋の季節の移ろいだけではない何か懐かしさを感じさせてくれるそんな場所なのです。それゆえに,店主たちの年齢を考えると,静かに気づかれぬまま終わっていくような予感がしてどうしても不安を感じるのです。

地域の伝統や文化を守る施策

跡継ぎ問題は,もはや個人や家庭だけで解決できるような話ではなくなってきているように思います。だからこそ,行政にも地域の伝統や文化を守るという観点から,具体的な支援策を検討していただきたいと思います。ちなみに林業には環境問題を学んだ若者が戻りつつあると聞きました。やはり参入する体制を整えておけば関心のある人たちが戻ってくるものです。

年を取ると「身近な良いものから順になくなっていく」そんな感じがしてなりません。何かが失われてから,もう一度取り戻そうとしても,それにはとても大きなエネルギーと時間が必要になります。

木市のある風景が,この先も変わらず残っていってほしいと願っています。最近は,タラの芽やライチの木,姫リンゴなど新しい品種の樹木も増えたり,主催者側もいろいろなイベントを計画したりしているようです。みんなで応援しましょう。

復活した新春縁起初市

鹿児島市内でホテルを経営している友人から聞いた話です。照国神社の境内では,かつて戦前まで「人形市(新春縁起初市)」という市が開かれていたそうです。その行事は長らく途絶えていたのですが,昭和58年にある旅行代理店が中心となり,市内の旅館・ホテル組合が協力して復活させたそうです。

当時は,戦前の運営資料がほとんど残っておらず,開催に向けての準備は容易ではなく,予算や人材の確保にも相当苦労されたようです。

余談ですが,今ではホテルや旅館の予約は「じゃらん」や「楽天トラベル」などのインターネット予約サイトが主流となっています。昭和40年代から平成の中頃までは,JTB,日本旅行,近畿日本ツーリストといった大手旅行代理店が絶対的な力を持っており,鹿児島市内の宿泊業者は逆らうことができなかったようです。そのような時代背景や業界の力関係があったからこそ,一度は途絶えた行事を再び開催することが可能だったのでしょう。

現在の初市(人形市)では,数十軒の露店が軒を連ね,縁起物の人形や郷土工芸品,食料品,植木,さらには骨董品まで,実に多彩な品々が並んでいます。訪れる人々にとっては,新春の風物詩として親しまれ,年の初めに賑わいと楽しさをもたらす大切な行事となっているようです。

今回,寂しくなった木市の様子を見て,これまでの文化や風習,行事を,時代に合わせながら受け継いでいくことの大切さを,改めて感じさせられました。伝統の灯が消える前に市民の一人として出来ることを考えてみたいと思います。