辞書は言葉の海を渡る舟

直木賞作家の三浦しをんさんは,登場人物の人間関係や心理描写が上手い作家で温かい作風が魅力の小説家です。『舟を編む』がNHKでテレビドラマ化されていたことは知りませんでした。そのドラマの感想や中学校時代の国語の先生との出会い,辞書の思い出を投稿します。

このドラマは,ファッション誌や辞書を作る出版社で働く人たちの日常を描いた作品です。タイトルの『舟を編む』とは,この出版社が長い年月をかけて中型国語辞典『大渡海』の刊行を進めていくストーリーの主題に当たります。「大渡海」の意味は物語全体に繋がり,「辞書は言葉の海を渡る舟で,編集者はその海を渡る舟を編んでいく」というテーマのようです。

・ NHKホームページより

セリフの中に,多くの人にとって辞書は「意味を知りたい言葉があって,引いて,分かって,終わりのような存在」とあります。また,「実は辞書を開いてから「知識や興味」が始まる入口で,多くの人が言葉の世界と出会うチャンスで,辞書はそこから始まるのだ」というのも大きなテーマとしてストーリーが展開されています。今回のドラマを含め,NHKのドラマ10は,どの作品も入り込める作品ばかりで,毎週楽しみにしています。

一方,民放も最近,面白いドラマを流すようになりましたが,相変わらず朝から晩まで製作費の掛からない同じネタの情報番組とお笑い,天気予報だらけです。お金を掛けないといい番組は作れず,視聴者はどんどん離れていくと思いますが…。

・ NHKホームページより

国立大学の一期校と二期校

さて,私が中学校時代に出会った国語の先生は,京都帝国大学文学部を卒業された方でした。京都帝大を卒業されて,なぜ中学校の先生をされているのかと,驚いたことを覚えています。帝国大学といえば,大学の数や定員が少なかった時代の国立大学であり,現在の国立大学とは価値が大きく違っていたからです。つまり旧帝大は,当時の受験生の上位数%の偏差値レベルだと言えます。

私が受験生の頃までは,国立大学は一期校と二期校に分かれており,国立大学を2回受験することができました。その後,「共通一次試験」が導入され,国公立大学は原則として1校しか受験できなくなり,一期校・二期校の制度は廃止されました。

一期校には,旧帝国大学など戦前からの旧制大学が前身の大学が多く,二期校は旧制高校や師範学校などを前身とする大学が中心でした。そのため,一般的に一期校の難易度が高く,どうせ受けるなら地元の二期校でなく,より高い目標に挑戦したいとの受験生の思いが強く,私にとっても一期校への進学は一つの夢でした。

「あの先生,京都帝大を出ているのに,どうして教員になったんだろうね」と,不思議そうに噂していました。中には,「京大を出て中学校の先生って,もったいないよね」と大きな声で言う生徒もいました。しかし,学級担任の先生によると,その先生はもともと小説家を目指しており,実際にいくつかの作品も出版されたのだそうです。ただ,結婚して生活の安定のために,教員の道を選ばれたのだと聞き,親近感がわきました。

辞書との出会い

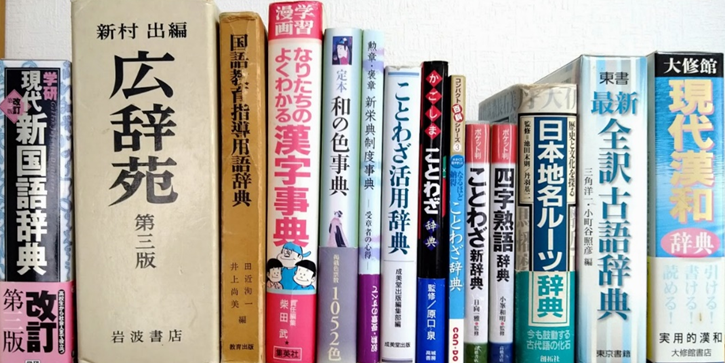

その先生の授業は分かり安く,また毎回脱線するなど面白く,わたしたちは国語の時間を楽しみにしていました。有名小説にまつわる小話や,文学に対する先生の情熱が感じられる話ばかりで,さすが元小説家だと,私も夢中になって聞いていたことを覚えています。中でも,特に印象に残っているのは「辞書」についての話と授業での姿でした。先生は必ず辞書を持参し,毎時間2~3回は辞書を開いて,言葉の意味や微妙な使い分けなどを丁寧に説明してくださったのです。

当時はまだインターネットなどなく,辞書や参考書が唯一の調べるための情報源でした。現代文や古文,小説や説明文に出てくる言葉の理解を深めるため,先生は必ず辞書を使って補足してくださり,それがとても分かりやすかったのです。

・子どもが卒業して多くの辞書を処分しましたが,本棚にまだ残っていました。

その先生の影響もあり,私は次第に辞書を引くことが楽しくなり,文学や言葉の世界に興味を持つようになりました。まるで,言葉が生き生きと動き出すのを感じたのです。特に驚いたのは,先生の辞書引きのスピードでした。たった3~4回ページをめくるだけで,調べたい言葉にたどり着いてしまうのです。五十音順の索引の細かな位置関係が,頭の中に入っているようでした。

先生の辞書は古くてボロボロで手垢にまみれ,表紙も擦り切れていました。「右手にチョーク,左手に辞書」それが先生のイメージで,今でも記憶に鮮明に残っています。

生徒たちも影響を受け,休み時間には「辞書の早引き大会」が開かれることもありました。何回で目的の語句にたどり着けるかを競う勝ち抜き戦で,私もそのチャンピオンの一人でした。たまにまぐれで一回で開くと大騒ぎ,私は4〜5回以内に引き当てられるようになりました。意味や用法が多い語句はページをまたぐことが多く,(何回も引いていると自然と分かってきます)最初から選ばないことが勝利の秘訣でした。やがて,英語辞典の部門,古語,百科事典の部門など,さまざまな競技が誕生し,クラスの中で辞書が遊びの競技になっていったのです。

教員時代の辞書

私が教員になってから,中学生時代のこの経験が役に立っていました。小学校教員の職業柄なのか,日常使っている言葉や表現でも,子どもたちに伝わるように分かりやすく話すような癖になりました。気がつくと,友人との会話までもが自然と平易な言い回しになっていたのです。

国語の授業を行う際には,教材に出てくる語句や表現を辞書で一つ一つ調べてから臨んでいました。子どもたちに教えるためには,まず自分自身が語句の語源や用法など理解していなければ教えられません。教える立場になって改めて,言葉の意味や伝え方を学び直している気がします。

学級の子どもたちには,「分からない言葉があったら,まず辞書を引いてごらん。それでも分からないときには,先生に聞いていいよ」と,念を押していました。 実のところ,高学年にもなると,難しい質問が飛び出すこともあり,即答できなかったことも多かったからです。引き出しに忍ばせていた辞書を,こっそり取り出して調べることもありました。

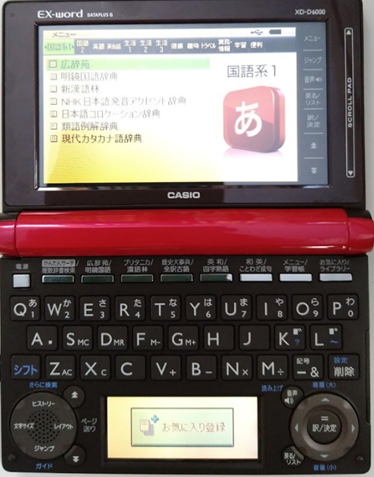

電子辞書

今週の『舟を編む』では,時代の流れを背景に,「紙の辞書」から「電子辞書」への移行という会社の方針が伝えられました。現代では当然のことと思われる内容で,「デジタルより紙の辞書にある良さとは何だろう」と,私自身も考えながら視聴し,手に汗握る展開でした。役員会でのプレゼンと,留守を預かる編集室の様子が交互に描かれ,緊張感のある構成が印象的でした。

「社長、お忘れですか。我が社の社名「玄武書房」(社長が名付けた)は,かつて雪風巻く中,あなたを守った「冬の守り神」に由来しています。この冬の守り神が、今度はあなたに守られ、やがて冬を越えていくことでしょう」というセリフは特に心に残りました。そして「辞書の装丁がハルガスミさんに決まりました」のメールと共に,乾杯の場面へとつながるラストまで,緊張感を持続させた展開は,さすがだと感じました。

ところで,何でもかんでもデジタルの時代だからこそ,「故きを温ねること」を大切にしたい。私も一時期,コマーシャルを見て,電子辞書を購入しました。いくつかの辞書のデータが入っていてカラー写真や動物の鳴き声など斬新で便利でしたが,結局使いませんでした。そんなに急ぐことはありません。私にとって紙の辞書がやはりしっくりくるのです。