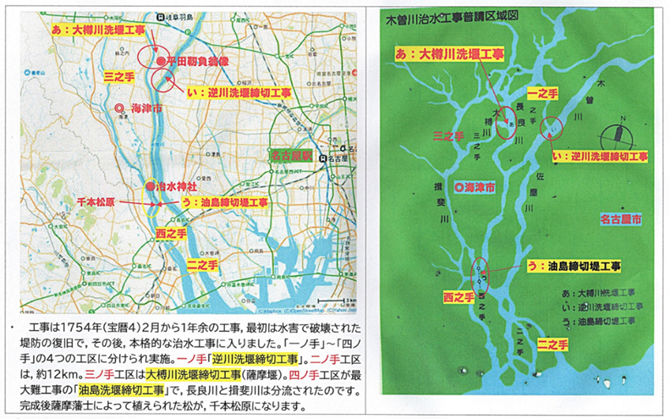

・宝暦治水工事範囲地図(木曽川・長良川・揖斐川)

今回の桑名市訪問では,近くにある薩摩藩による宝暦治水工事の史跡を訪れることができました。この宝暦治水をきっかけに,岐阜県と鹿児島県は昭和46年度から青少年の相互交流や教職員の派遣を通じて50年以上交流を続けています。今年も,小・中・高それぞれから一名ずつの教職員が3年間の交流に参加しているようです。

鹿児島県では,この交流の後,教頭として戻ってくる先生が多かったと記憶しています。教頭時代に,岐阜県からの交流を終えた先生と町の教頭会でご一緒したことがあり,その際に岐阜県での温かい歓迎について話されていました。宝暦治水工事が行われた時代から200年以上を経て,こうした形で両県の交流が始まるとは,当時の藩士たちも想像すらできなかったことでしょう。

なお,揖斐川沿いの海津市や桑名市の教育委員会が発行している冊子には,「宝暦治水」に関する詳しい説明が多く掲載されていましたので,ここで一部を引用させていただきます。

「木曽・長良・揖斐川」の地形的範囲

濃尾平野は福井・岐阜・長野県・愛知四県にまたがる非常に広大な範囲で,東が高く西が低い地形で,木曽川・長良川・揖斐川の順に,川の高さが2~3メートルずつ低くなっています。このような自然条件のため,美濃側では御囲堤が築かれるまで,ほとんど毎年のように洪水による被害を受けていました。

江戸時代に入ってからは,堤防の建設など治水工事が進められましたが,それでも水害は絶えず,凶作に苦しむ年が続きました。特に宝暦3年(1753年)には大規模な洪水が発生し,ついに幕府は薩摩藩の江戸藩邸にいた留守居役を呼び出し,次のような命令を下しました。

「濃州,勢州,尾州川々御普請御手伝被仰付候間 可被存其趣候 尤此節不及参府候 恐々謹言」

現代語訳:美濃国・伊勢国・尾張国の各川「木曽・長良・揖斐川」の工事について,お手伝いを命じましたので,その旨承知してください。なお,問答無用で江戸参府することは許しませんこのことを,謹んで申し上げます。

・木曽川「宝暦治水工事」地図 「木曽三川/宝暦治水」

いずれの工事も非常に困難を極め,加えて幕府からは想像を超えるような理不尽な扱いを受けていました。工事は4つの区域に分けて行われ,薩摩藩士たちは地元の百姓とともに,籠を背負い,水に浸かりながら作業に従事し,幕府の役人によって厳しく監視されていたといいます。

宿舎でも幕府の指示により,食事は一汁一菜と決められ,肉や魚といった栄養のある食べ物は出されませんでした。また,病気や怪我をしても,十分な治療を受けることができなかったそうです。

ようやく完成した堤防も,洪水によって流されたり,時には意図的に壊されたりしました。さらに,計画の変更や追加工事といった嫌がらせも相次ぎ,幕府が薩摩藩の力を削ぐために意図的に行っていたと考えられています。治水工事の完了後,平田靱負は藩主・島津重年公に工事完了の報告書を送り,養老町大牧の役館にて辞世の句を残し,自ら工事の全責任を負って命を絶ちました。享年52歳でした。

「割腹52名・病死33名・総費用約40万両(約300億円)」

・治水神社

治水工事の完成後,残された薩摩藩士たちは,工事の成功を記念すると同時に,命を落とした仲間たちの慰霊のため,薩摩から日向松を取り寄せ,油島に植えました。彼らの血と汗と涙,そして思いが込められた「千本松原」の松は,今もその地に残っています。

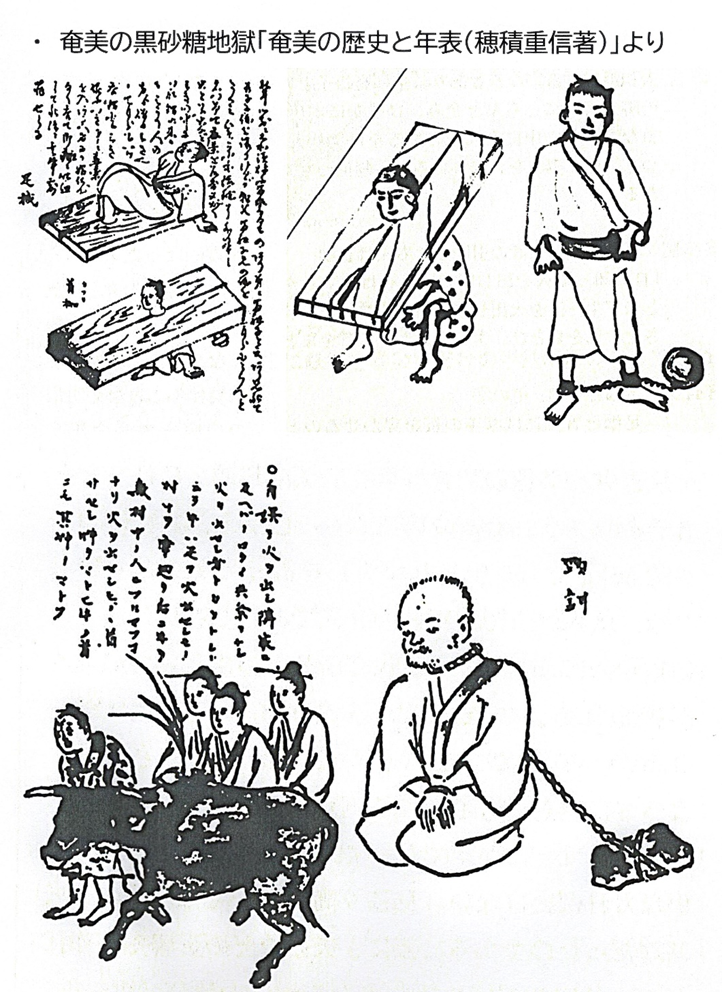

奄美の黒砂糖地獄

当時,薩摩藩は約271万両という莫大な借財を抱えていましたが,この治水工事で更に借財がかかり,費用の捻出を「奄美の黒糖,泡盛,陶器」などの産品を20年以上にわたって中国や朝鮮に輸出することで返済していきました。中でも,奄美大島の黒糖はまさに「薩摩の打ち出の小槌」と言える存在でした。借財に苦しんだ薩摩藩は,財政改革の柱として黒糖を重視し,そこには奄美の人々の犠牲がありました。つまり,治水工事もまた,奄美の人たちの想像を絶する犠牲の上に成り立っていたのです。

幕末,薩摩藩はすべての借金を返済し,逆に50万両もの蓄えを持つまでになりました。その後の明治維新における薩摩の活躍は,広く知られています。しかし,その財政的な支えとなった奄美の人々が,長い間搾取されてきたという事実については,鹿児島ではあまり語られることはありません。

せめて,治水神社の境内などに,「奄美の黒砂糖地獄」ともいえる歴史について説明する案内が設けられることを願ってやみません。歴史の意義や価値は,勝者や敗者だけでなく,多様な視点が求められる時代へと移っているのです。この治水工事で犠牲になったのは,薩摩藩士だけではないのです。その陰でさらに多くの犠牲があったのです。

「歴史を美談とせず,正しく後世に伝えていく」ことが求められている時代に入っています。過去のつらい歴史と向き合うことも,歴史の大切な役割の一つです。そうした姿勢は,本県の体制側が苦手とする部分かもしれず,ときには外(県外)からの声が必要になることもあるでしょう。

今回この地に立ってみて,この治水工事における薩摩藩士たちの活躍や無念さを伝えるだけでなく,その莫大な費用をどう捻出したのか,つまり黒砂糖地獄の背景についても,あわせて伝えていくべきだと感じました。

・千本松原~義士たちの無念さが伝わってきます。