波留の地名

阿久根の地は山が海まで迫っており,田畑などの農地が少ない地域です。そのため,海を開く(埋立)か,山や台地を開墾する必要がありました。ここで地元の郷土誌に記載されている地名由来について紹介します。

・ 両方を山に囲まれ,深く入り込んだ倉津港

まず「倉津」という地名は「湊にある倉」に由来すると記されています。ただし,庄屋屋敷や代官所,関所などの行政施設が地名として残る例はありますが,建物自体の寿命が短いため,長く続く地名に使われることは一般的ではありません。倉院の所在地の可能性も残りますが,「倉」や「蔵」と表記される「くら」は,山の尾根筋が凹んだ地形が馬の「鞍」に似ていることから,山を指すことが多く,長い年月で地名として集約されていったと考えられます。藩政時代には木材や燃料の伐採により山がはげ山となり,その形状が地名に反映された例も多く見られます。長島の「蔵之元」も,海に滑り込む切り立った山の麓を指す地名と考えられます。

また,阿久根市の中心部の波留の由来は「波を止める」,つまり防波堤を意味すると記されています。鎌倉時代まではこの辺りが海だったためといわれています。一方,防波堤地名の場合「破戸」などが一般的で,春・原・治・波留などの地名は,開墾によって生まれた土地を表しています。未開の地を新たに開墾した田地は,「針田」や「墾田(はりた)」などと呼ばれていますので,波留は「治・原(はる)」などの開墾地を指す場合が多かったのです。

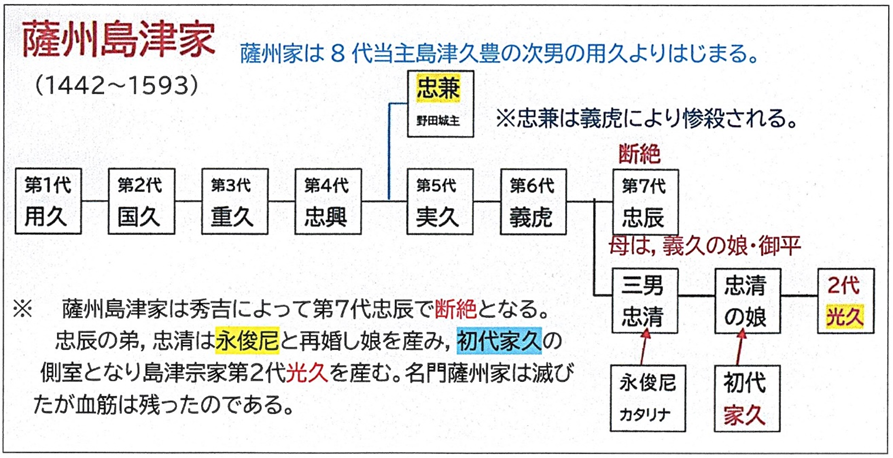

島津忠兼の活躍

薩州島津家5代の実久の時代は,国境に接した地の利もあり島津宗家を凌ぐ勢力を築いていました。天草・葦北地方の勢力と手を組み敵対する勢力を次々に滅ぼしてきたのです。その原動力となったのが忠兼をはじめとする強力な家臣団でした。

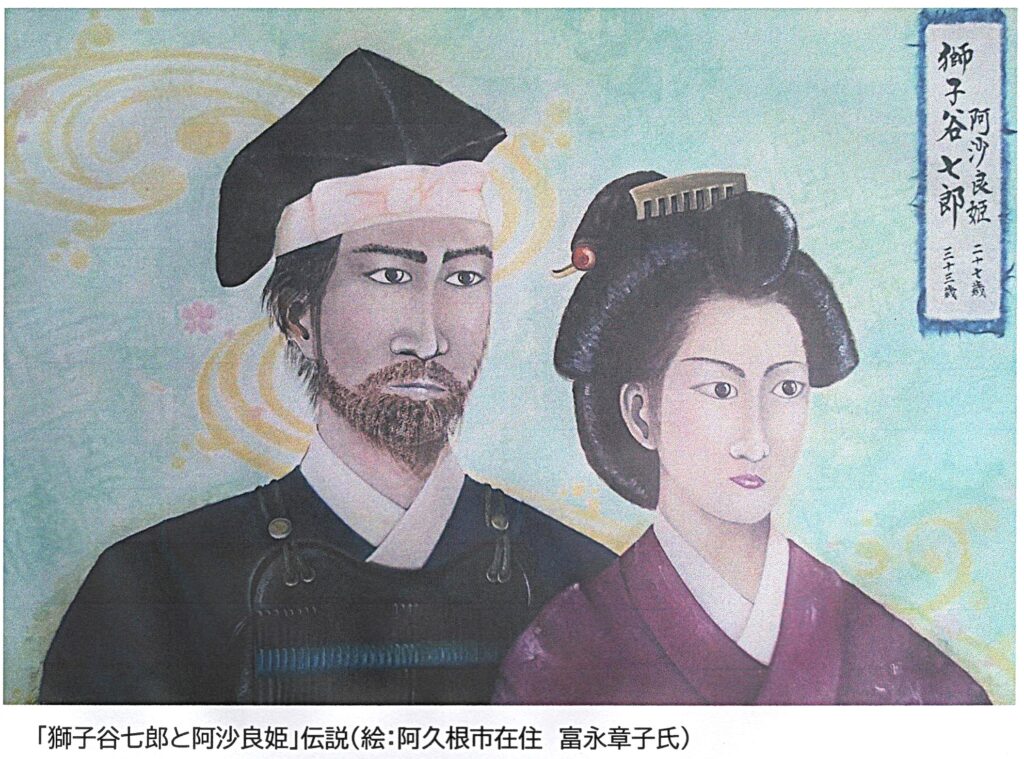

忠兼は渋谷氏・東郷氏に勝利し,天草越前守や獅子谷七郎「獅子谷七郎と阿沙良姫伝説が残る」を討って長島や獅子島を制圧し,薩州島津家の勢力を広げました。元々天草地方に位置する長島や獅子島までを薩州家の領土にしてきました。現在,県境が葦北まで歪に入り込んでいるのはこの時の活躍があったからです。

・島津常陸守忠兼之碑(堂崎城址)

出水五万石(秀吉にとられて家康によって返還された)

戦国時代,出水島津家(薩州島津家)は水俣や人吉,天草諸島と接しており,政略結婚などを通じて領土の拡大を図っていました。天草地方の歴史を調べていくと,この当時の国境に接する地では,「讒言や言い掛り」による裏切りや不意打ちが横行し,味方となったり裏切ったりする離合集散など何でもありの状況でした。

そのような戦い方を得意としていたのが島津忠兼であり,彼は渋谷氏や東郷氏,天草氏との戦いでも大いに活躍しました。しかし後年,その敵の讒言によって惨殺されてしまいました。それもまた,戦国の習い,何らかの因縁だったのかもしれません。

時代は移り,薩州家は7代忠辰の時代になりました。忠辰の祖父は藩主義久に当たり,思うところもあったのでしょう。朝鮮の役では祖父の弟・義弘に露骨に反目し,結果的に秀吉によって「出水五万石」を没収されました。その後,朝鮮での義弘の大活躍(泗川の戦い)により,家康(五大老)からこの地を返還されたのです。(朝鮮の役での恩賞は認められておらず,全国でただ一カ所だけであった。もしこれがなければ,出水は熊本県になっていたかもしれません…) この朝鮮出兵は「徳川」だけが得をしたと言われています。結果的に豊臣の世をはやく終わらせ,徳川の世にした功労者の一人は義弘だったのかもしれませんね…。

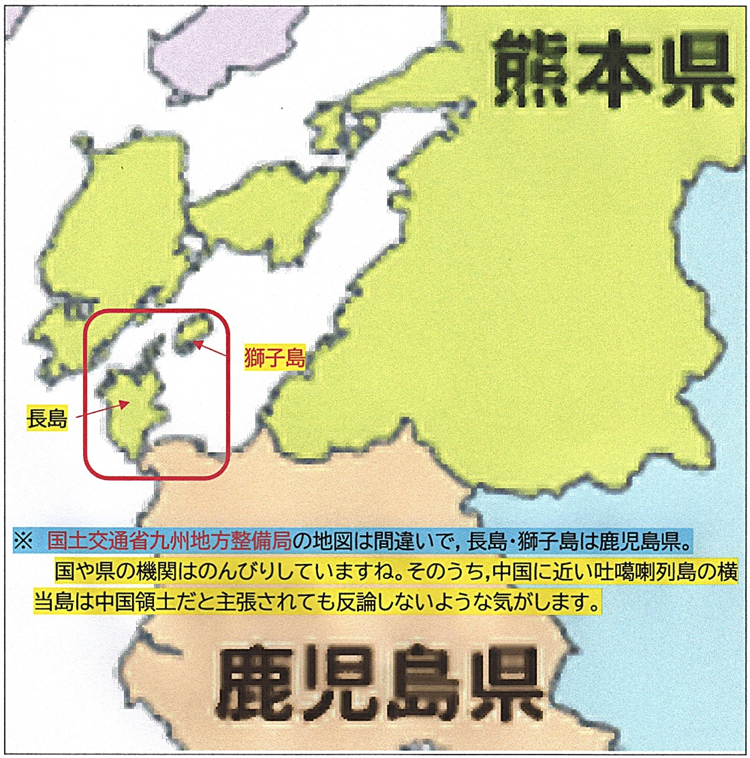

県境の間違い?それとも…

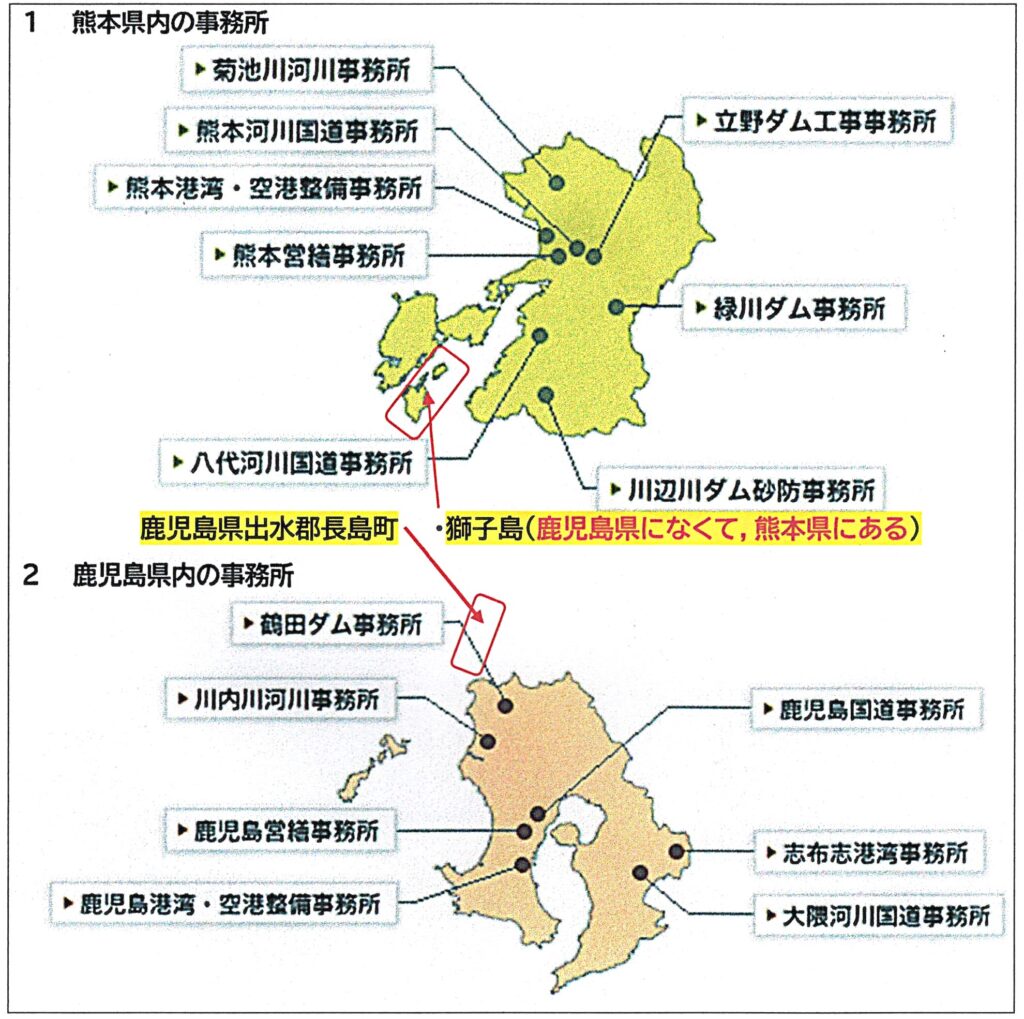

ところで,本県の県境を「マップー国土交通省 九州地方整備局」で検索してみると,おかしなことになっています。最初のページに,「九州地方整備局と,管内の各事務所の位置をマップ形式でご紹介しています。各県の県名をクリックすると,その県の拡大マップと各施設の位置が表示されます。」と,説明があります。

⇩

※ この段階で熊本県の管轄の中に鹿児島県の「長島」や「獅子島」が緑色に塗られています。

⇩

⇩

| ★ 国土地理院の「マップ-国土交通省 九州地方整備局」を閲覧したところ,鹿児島県の長島町及び獅子島が熊本県の管轄として色分け表示されていました。国の機関のホームページに誤りがあるとは考えにくく,単なる表記ミスなのか,或いは八代海内の天草諸島とあわせて,歴史的な経緯や業務上の理由などから熊本県が所管しているのではと考え,各事務所の説明や所管区域に進み,何度も確認しましたが,明確な記載は見つかりませんでした。 仮に熊本県が業務上の理由等でこの地域を所管しているのであれば,地図の最初のページなど分かり安い所に注釈を入れるべきだと思います。地図だけを見れば,鹿児島県の長島町や獅子島が熊本県に属しており,この表示は誤解を招きかねません。 業務上の所管が他県に及ぶ場合には,「この地図は業務所管区域を示したものであり,行政区域とは一致しない場合があります」など,注釈や説明が必要ではないでしょうか。 富士山のように県民感情などから全国で何カ所か県境が未確定な地域があることは理解していますが,今回の件はそのケースとは異なり,行政区分が明確な「地域」です。歴史的な経緯で所管が分かれているとしても,わかりやすい場所に説明がなければ,利用者には理解しにくいと感じます。所管区域と行政区分の違いを曖昧にするのは避けるべきです。特に,防災,災害対応,港湾管理,漁業権などの点からも,誤認識は現場に混乱をもたらすだけでなく,国境や県境の画定は,安全保障や災害対応などの観点からも非常に重要なことだと思います。 |

・県境の略地図

国土交通省九州地方整備局の地図の色分けでは獅子島や長島は熊本県になっており,領土を管轄する機関なのでうっかりでは済まないと思いますが…。「よく見てください。上天草側の牧島や御所浦島もないですよ。この地図は河川事務所等の位置を大まかに示すためのあくまでも略地図です」と,言われたらそれまでですが,〇〇県の知事さんだったら抗議しているはずですよ?

・国土交通省の機関,国土地理院の地図です。横の連携は大切です。

御八日踊り

・堂崎城本丸址

実久が忠良・貴久親子に敗れて隠棲すると,跡を継いだ第6代義虎は,力を強めていた忠兼を疎ましく思い,讒言もあって忠兼を惨殺します。その後,亀ヶ城では怪異が続き,暴風雨や疫病,飢饉が長島や野田に広がりました。人々はこれを忠兼の祟りと恐れました。

・ 島津忠兼の墓(イボの神様)

義虎はのちに忠兼の無実を知り,墓を建てて霊を慰め,「若宮八幡」として祀りました。この祟りに由来するとされるのが,出水や長島で行われる「御八日踊り」で,種子島踊りや棒踊りなどが披露される伝統行事となっています。後年,本藩人物誌『国賊伝』には,忠良親子と対立した5代実久と,豊臣秀吉により改易された7代忠辰が国賊として紹介されています。

「日暗ガ丘(ひぐれがおか)」

桑原城と内田の中間に位置する小高い畑地帯は,昔から「日暗ガ丘(ひぐれがおか)」と呼ばれています。丘の西側には内田があり,南側には水田が眼下に広がって見渡せます。

この水田一帯は,今からおよそ400年前の永禄の頃には,折口湾から続く入江で,海が広がっていたと伝えられています。当時,桑原城の城主は,薩州島津義虎(出水城主)の家臣で叔父でもある島津忠兼(野田城主)の配下に属する一武将でした。

ところが,永禄8年(1565年)の初春,忠兼は島津義虎の命令を受けて,長島城主・越前正を堂崎城に攻めました。越前正は敗れて自害し,長島は忠兼の領地となりました。

その後,越前正の家老たちは捕らえられて出水に送られましたが,主君・越前正の非業の死に深い恨みを抱き,忠兼に強く敵意を持つようになりました。そしてその年の夏,「忠兼は長島を手中に収め,謀反を企てております」と島津義虎に讒言したのです。

この讒言を聞いた義虎は激怒し,直ちに忠兼を出水城に呼び寄せ,自らの手で惨殺してしまいました。これは,旧暦の8月7日に起きた出来事でした。

この事件以降,忠兼の支配下にあった桑原城は,薩州家から厳しく監視されるようになりました。桑原城では,多くの将兵を長島の堂崎城に駐留させていましたが,彼らとの連絡も昼間には行えないような状況となりました。将兵の妻や親たちは,日が暮れた深夜に,入江に着いた小舟に便りを託し,愛しい夫や子の無事を案じながら,いつまでもこの丘の上に立ち尽くしていたといいます。こうした出来事から,この場所は「日暗ガ丘(ひぐれがおか)」と呼ばれるようになったと伝えられています。

千人塚

田代米次の上手(東方)に,「千人塚」と呼ばれる塚があります。ここは今から約480年前,天文16年(1547年)に出水城主(第5代)・島津実久と,東郷城主・東郷重治との初めての戦場となった場所です。

当時,出水方の大将・島津忠兼は,攻め寄せてきた東郷勢を欺くため,その前夜に米次一帯で盛んに稲わらを打たせました。「出水勢はまだ出陣の準備中で,わらじを作っている最中だ」と東郷勢を油断させ,深夜にひそかに東郷勢を包囲して火を放ち,一気に攻め立てました。

不意を突かれた東郷勢は必死に防戦しましたが,逃げ場を失い,討ち死にする者が続出しました。多くの死者を残して敗走したと伝えられています。このときの東郷勢の戦死者を集めて埋葬したのが,この「千人塚」です。多数の死者を葬った塚であることから,「千人塚」と呼ばれるようになりました。