久しぶりに鹿屋を訪れました。前回紹介した屋台村の店長から,鹿屋本店の昔ながらのうなぎ料理や焼きそばが美味しいと伺い,それを楽しみに小旅行に出かけました。途中,林芙美子文学碑や高隈城跡,小川観音にも立ち寄り,桜島や鹿屋の歴史や文化に触れるひとときを過ごしました。

桜島フェリーには,市内の私立高校の生徒たちが大勢乗り込んでおり,桜島の体育館で学校行事があるとのことでした。船内の座席はほぼ満席で,これほど混雑したフェリーに乗ったのは初めてでした。

桜島フェリーが赤字経営のため,24時間の運航ができなくなったと聞いていましたので,こうして利用者が多い船内を見て,これくらい観光客が増えればいいのにと思いました。他県の観光地と比べると,外国人観光客の姿はまだ少ないようです。桜島に入ると,最近の噴火で一面灰神楽に包まれていました。

県民にとって降灰は迷惑なものですが,観光客にとっては,この灰も旅の想い出になるのでしょうか。少し風が吹くと,積もった灰が舞い上がり,暑さと相まって不快指数はピークです。降灰の中,県外ナンバーにつられて,古里公園の林芙美子文学碑に立ち寄りました。

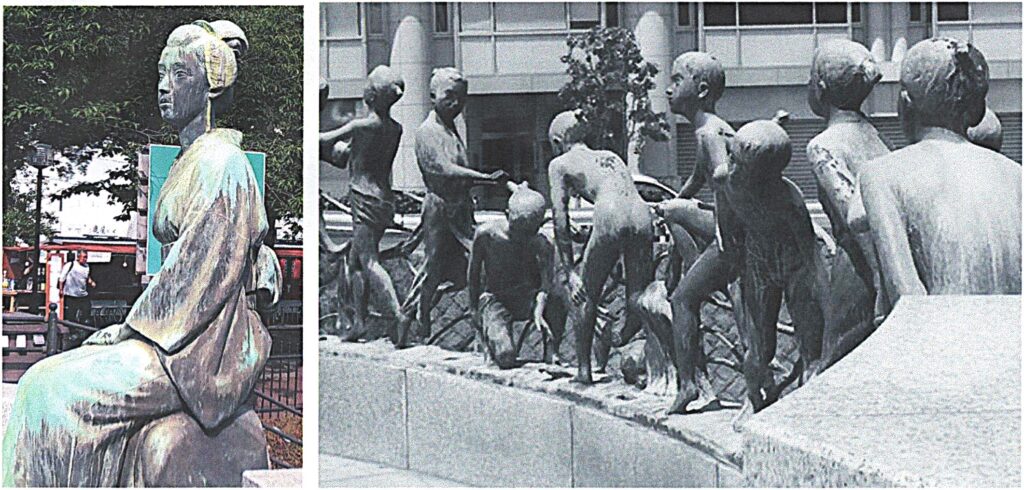

古里公園内には,小説『放浪記』や『浮雲』などで知られる女流作家・林芙美子の文学碑があります。平成2年4月に公園内に建てられたそうです。この地は,林芙美子の母親の出身地であり,芙美子自身も鹿児島で一時期を過ごしていたようです。彼女の本籍地である古里町には,芙美子の銅像が二体と,「花のいのちはみじかくて苦しきことのみ多かりき」と刻まれた文学碑が建てられています。

父親は行商人で,芙美子は小学校を何度も転校しています。「10歳のとき一人鹿児島に戻され,山下小学校にも通っていました。実の祖母にはあまり愛されず,寂しい思いをしていました。学校の帰りにはよく城山に登り,火を噴く桜島を眺めていました」と,当時を偲んでいます。このような出生や,幼少期の放浪体験が,林芙美子の文学の方向性や作風に大きな影響を与えたのでしょう。

ところで,桜島古里公園の林芙美子像の作者は楠元香代子さんで,あの中村晋也氏に鹿児島大学時代に師事されていた彫刻家です。県内では塩浸温泉にある「坂本龍馬とお龍の新婚湯治碑」や山形屋横の「丹下ウメ」胸像,高見橋の「維新の母と子供たち」などの作品を作られています。

・維新の母と子供たち(楠元香代子)

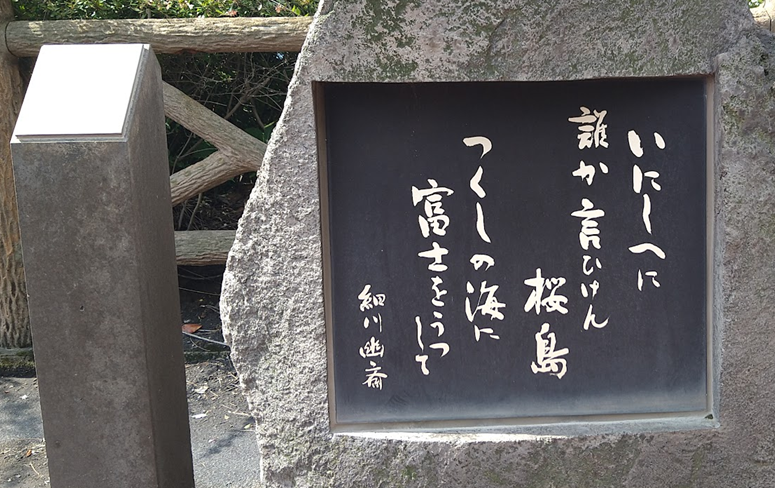

細川幽斎の和歌

また,同じく古里公園,林芙美子像の横にある高台には,国道224号線を見下ろせる場所に,細川幽斎の和歌の碑が建てられていました。

「いにしへに 誰か言ひけん 桜島 つくしの海に 富士をうつして」

・ 細川幽斎(ほそかわゆうさい)1534~1610

安土桃山時代の武将・歌人,足利家の出身でありながら,織田信長,豊臣秀吉,徳川家康に重臣として遇されるなど世渡りの上手い(失礼しました)武将でした。「幽斎翁聞書」「衆妙集」などの書があり,近代歌学の祖と称されているようです。この和歌は,秀吉の命を受けて太閤検地のため薩摩入りしたとき詠んだものと言われています。また,子孫には名門近衛家の血筋を持つ,細川護煕元総理大臣や昨年亡くなった島津15代当主修久氏たちがいます。

・現代語訳「古くから多くの人がこの美しい桜島についてきっと言っているのでしょう。まるで富士山が九州の海に映し出されたようだと。」

※ 別訳「昔から多くの武将がこの美しい桜島が見渡せる地を巡って争ってきました。今度は秀吉様と一緒に,この地を富士山の裾野のような豊かな地にしていきたいと思う私の気持ちが,錦江湾に映し出されているようです…(知らんけど)

近くの温泉街は,昭和の終わりごろまでは観光客も多く,大変賑わっていました。塩分を多く含んだこの温泉のぬるぬるした泉質がとても気に入って,家族でよく入りに来たものです。白い浴衣で入る珍しい混浴露天風呂で,子どもたちもはしゃいでいました。目の前に広がる現在の温泉街はすっかりさびれてしまい,あの賑わっていた頃が懐かしく思い出されます。

高隈城跡(肝付氏支城)

上高隈町の国道504号線沿いの田んぼの中に城跡の小山があります。案内板によると,「高隈城(白石松尾城)は高熊村上高隈にあり,中世の初め頃から当地方を支配していた肝付氏の支城として築かれた城」のようです。串良川を背にした断崖の地で,南北朝時代の山城として築城形式をふんでいるそうです。

・ 標高165mの高隈城跡(白石松尾城)~奥が高隈山

南北朝時代から戦国の世にかけて大隅方面の戦乱舞台にたびたび登場する山城です。1351年7月11日,この城によった南朝宮方の楡井四郎頼仲(遠江守)を北朝武家方の畠山直顕(なおあき)の命を受けた祢寝孫次郎清種が攻め,翌日これを落とした記録が残っているようです。1538年及び1542年に新納氏・肝付氏・祢寝3氏の攻防戦も行われています。

城郭は,本丸,二の丸等に分かれ,西面は高隈川を利用した自然の水濠にし,土塁,空堀,木戸口をほぼ完全に残しているそうです。700年の年月,この古城は昔のままに残っています。

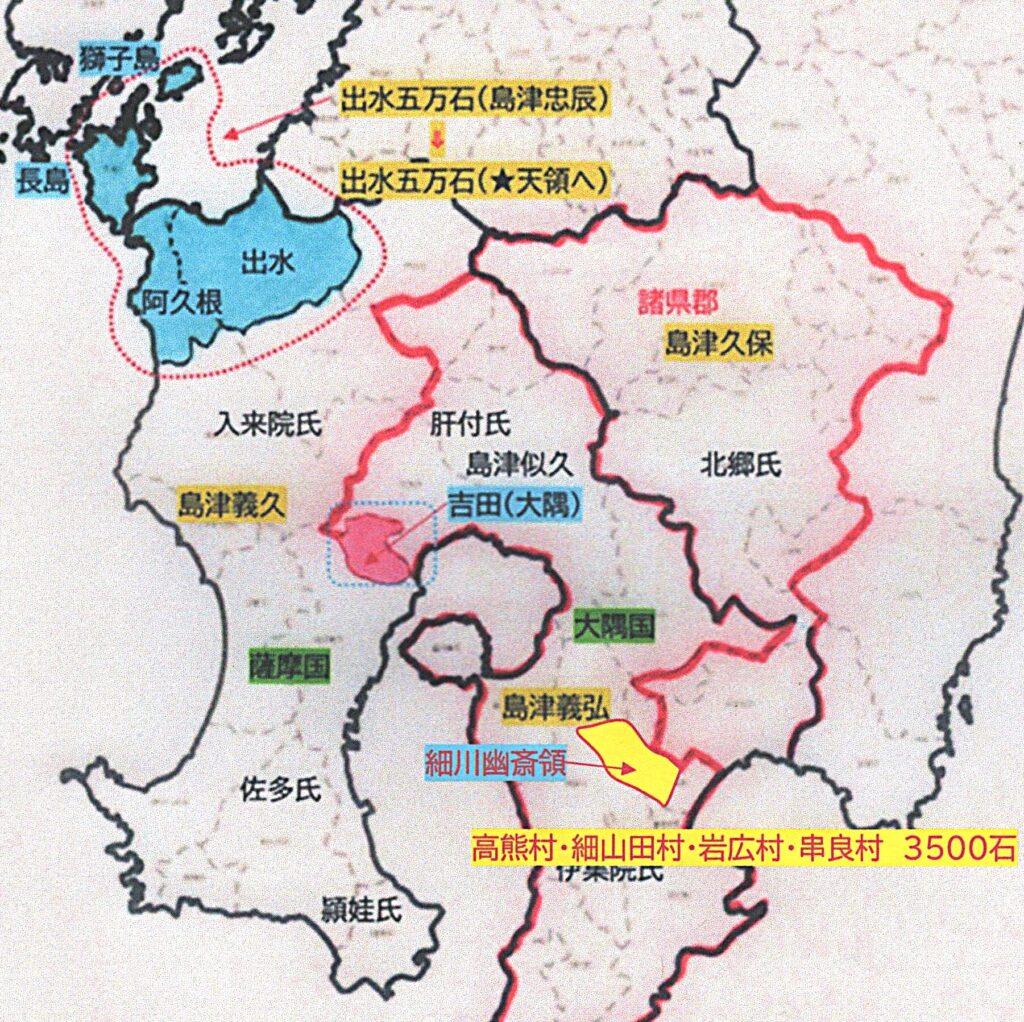

島津72万石

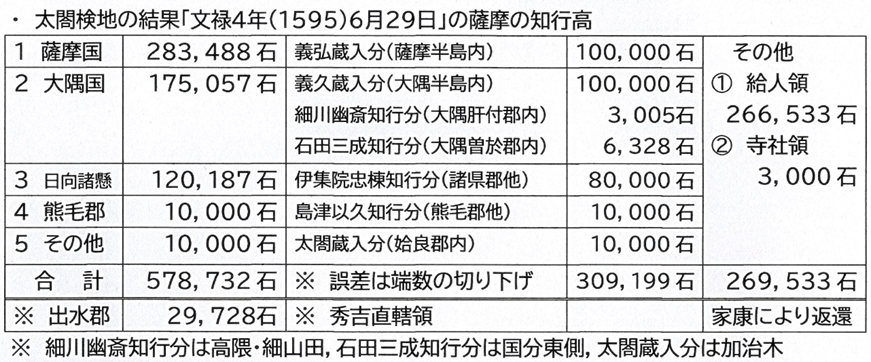

また,三国名勝図絵によると,「文禄4年(1595)6月29日,秀吉は肝属川支流・串良川沿いの高熊村・細山田村・岩広村・串良村,4村合わせて3500石余りを細川幽斎に与えたそうです。つまり一時期,領土をとられていたことになりますが,慶長4年(1599)1月に「島津義弘の泗川の戦いの軍功によって,御大老(家康)から出水(出水・阿久根・長島)と共に薩摩藩に返された」と記されています。

島津氏は九州制覇目前で,天正15年(1587年)5月8日に豊臣秀吉に降伏して以来,薩摩の領地は秀吉によって蔵地替えや割譲を強いられることになりました。まず薩州島津家忠辰の不首尾により,文禄2年(1593年)9月には出水地区が秀吉の直轄地とされました。さらに,朝鮮出兵の期間中には薩摩の太閤検地が行われ,大隅国の一部が細川幽斎及び石田三成の知行地として割譲されましたが,後に返還されております。

秀吉は,検地により島津義久領(薩摩国)と義弘領(大隅国)を入れ替え,大隅国の吉田村を薩摩国へ編入させました。藩主義久の力を削ごうとしたのでしょう。県史料によると,島津氏の領地・石高は太閤検地(1595)領地朱印状によって初めて「578,732石」と把握されたようです。

・薩摩の太閤検地の結果

| 島津氏は,秀吉によっていくつかの領地を失うことになりました。まず,1593年には①薩州家の出水郡を没収され,翌年は太閤検地によって,一気に石高が30万石も引き上げられ,結果的に年貢が一気に増えたのです。さらに,②細川幽斎(肝付高隈)や③石田三成(曽於),④太閤蔵入地(姶良)を奪われることになりました。 九州征伐(1587)で敗北した島津家なので異を唱えることは難しかったのでしょう。しかし,内心悔しかったに違いありません。 一方で,徳川家康もまた,表向きは加増(150万石から250万石)されながらも,京都に近い旧領(愛知・山梨・長野・静岡)から遠く関東(江戸)へと戦略的に移されました。そんな中,島津家が家康に接近していったのも,ある意味当然の流れだったように思えます。 秀吉の死後,かつて島津から取り上げられた四つの土地が,家康の手によってピンポイントで返還されたのです。このことからも,徳川方との密通ぶりが見えてきます。政権交代の裏で,島津家が静かに巧みに動いていた様子が感じられるのです。 |

江戸時代に入り,慶長14年(1609年)には家康の許可をとり奄美・琉球への侵攻が行われ,琉球国は属国(附庸)とされ,奄美諸島(道の島)は島津氏の直轄地に編入されました。これにより,琉球国の12万3,700石と合わせ,島津氏の石高は合計72万8,700石余となりましたが,いわゆる「島津77万石」には達しておりません。

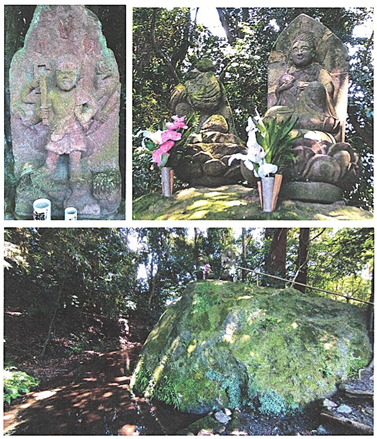

小川観音

鹿屋市大浦町の下谷川の上流の巨石の上に観音様が安置されています。鹿屋郷土史によると,昔,四国から33体の観音様を迎えたそうです。第一座として黒岩観音,第二座として小川観音,第三座として長谷観音だったとのことです。像は二体あり,古い方は200年以上前に,新しい方は明治時代に作られたようです。

・ 清流にたたずむ人々を見守ってきた子どもを抱いた優しい観音像。

鹿屋の珉珉

最後に鹿屋の「珉珉」に行きました。カーナビがバイパス沿いの正面入口ではなく,横の裏口を案内したため,なかなか店を見つけられず,諦めかけたところでようやく駐車場に気づき,無事に入ることができました。昔ながらの焼きそばやウナギが美味しいでした。

・鹿屋市王子町にある食事処