新採の年,担任していた二人の子どもたちの日記に「お伊勢講で旅行に行きました」と書かれていました。そこには隣近所で「講」を組んで,お祭りをしたり,数年に一度みんなで旅行に出かけたりしたというものでした。当時の私は「お伊勢講」についての知識がなく,「近所同士で仲がいいんだな」程度の理解しかありませんでした。

やがて,その校区にはお伊勢講の他にもいくつかの「講」が存在しており,県内の多くの地域で今なお,江戸時代の郷中政策に端を発した講が残っていることを知りました。

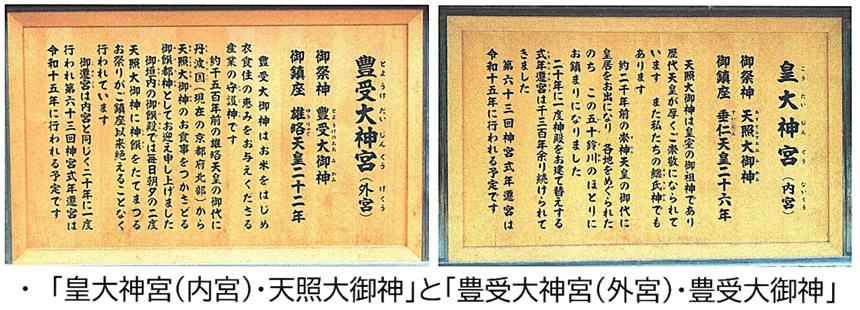

内宮と外宮

翌年,私は結婚し新婚旅行にお伊勢参りを選びました。もう40年近く前のことになります。記憶に残っているのは,五十鈴川にかかる橋,式年遷宮のための空き地,そして鳥羽水族館など,ほんの一部ですが,今回訪問していずれも懐かしい風景として記憶が蘇りました。

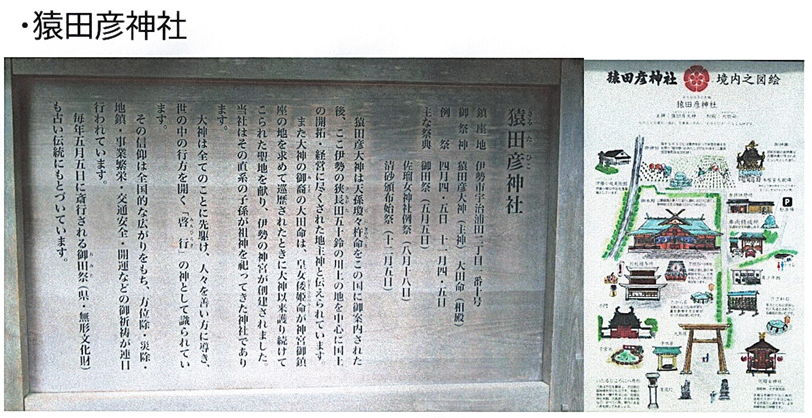

猿田彦神社

次に内宮の近くの猿田彦神社を訪れました。「伊勢が天照大神をお祀りする地に選定」された理由に,この猿田彦大神が関わっていたからです。

神宮内宮の近くにある猿田彦神社は,その総本社とされています。社報『みちひらき』によれば,猿田彦大神は天孫降臨の際に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を高千穂へと導いた後,天宇受売命(あめのうずめのみこと)とともに,自らの本拠地である伊勢・五十鈴川上流の狭長田(さながた)へ戻り,全国の開拓に尽力されたと伝えられています。

その後,天照大神をお祀りする地として,倭姫命(やまとひめのみこと)に五十鈴川の川上の地を献上され,伊勢神宮(内宮)が創建されたと言うものです。猿田彦大神が天孫・瓊瓊杵尊の道案内を務めた故事にちなみ,「みちひらき」の神として,またそこから派生し交通安全や方位除けの神様として広く信仰されるようになりました。

県内に多い猿田彦系神社の総本社

中世に入ると猿田彦神社は,名前を変え全国の武将に広く勧請されるようになりました。鹿児島県は地形上,海に囲まれ岬や港近くに猿田彦神を祀った神社が数多くあり,その総本山として是非行ってみたい神社でした。県内の場合,猿田彦の神社名は少なく,興玉神社・九玉神社や稲荷系の合祀神社など50社を超える神社に祭神として祀られています。

・興玉神社(南九州市頴娃町御領)

お伊勢講について

江戸時代のお伊勢参りは長旅で費用も高額で,庶民にとって大きな負担でした。村では,お互いに助け合う「講」と呼ばれる組織がいくつも存在していました。こうした背景のもと,各地の名所を描いた名勝図絵が出回り,有名な観光地への旅行が全国的なブームになりました。その代表例が「お伊勢参り」です。

そこで生まれたのが「お伊勢講」という仕組みなのです。講のメンバーで定期的に金銭を出し合い,くじで選ばれた代表者がその資金で伊勢参りを行うシステムです。全員が一生に一度は参詣できるよう工夫されていました。また,農閑期に出発し,安全のため複数人で旅するのが一般的だったようです。

室町時代中期に農民主体の講が登場し,江戸時代には全国に普及していったそうです。伊勢参宮に限らず,地域の親睦団体や氏子組織としても機能するようになりました。旅行のお土産として特に人気があったのが,天照大御神を神道系の掛軸や神仏習合の影響もあり地域によっては仏教系の仏像の掛軸なども人気でした。農家の人たちにとって,太陽の神である天照大御神の掛軸を拝むことで,豊作を祈願していたのです。

戦後,GHQにより講は神道信仰に深いと見なされ解散させられましたが,現在も県内の地域では多様な形で存続しています。そこで県内の身近なお伊勢講についてこれまでの勤務校で出会った「講」について取り上げてみます。

お土産の掛軸

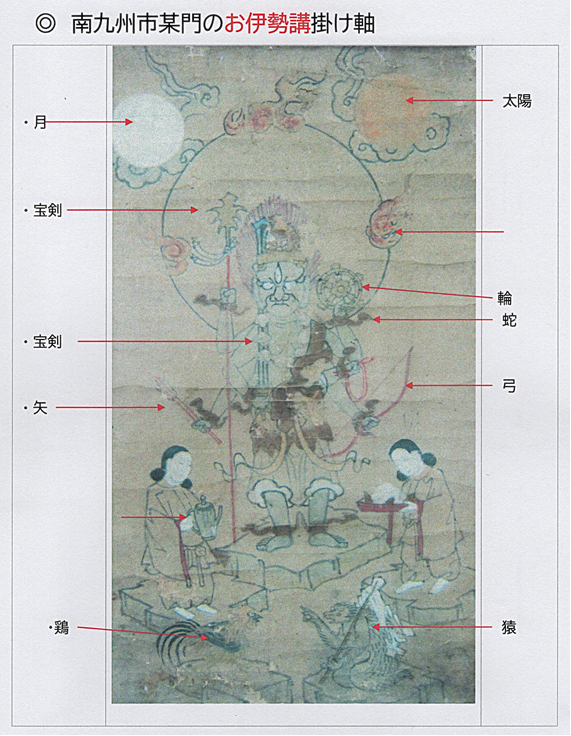

かつて勤務していた南九州市某地区の保護者に見せていただいた「お伊勢の掛け軸」です。6世帯の輪番制で現在も活動しているようです。このお伊勢講の本尊がこの掛け軸に描かれている青面金剛と金剛夜叉明王に当たります。

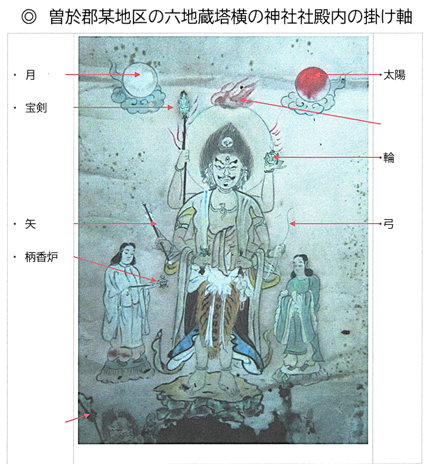

下の曽於市神社社殿内の掛け軸と比較すると,配置や持仏に「月・太陽・宝剣・弓・矢・輪」など共通するものが多く,同じ江戸期からのお伊勢講に関連する掛け軸のようです。

持仏にはそれぞれ意味があり,その仏を特定することが可能です。この掛け軸は,六本の手に「宝剣,輪,金剛杵,弓,矢,金剛鈴」を持ち,剣を振り上げ,目を見開いて威嚇する姿に造られています。裾が大きく翻っており,烈しい動きを表現しています。青面金剛も同じ持ち物を持っていますが,その姿はまったく対照的です。

青面金剛は,振り上げていた剣を腰の位置に戻し,膝のあたりで固く握りしめていた鈴を,耳に近い胸元に引き寄せ,静かに振り鳴らしています。裾には乱れが一切なく,そのことを示すために,ひだが細かく克明に彫られています。

つまり,金剛夜叉明王が「動」の極致を表しているのに対し,青面金剛はその正反対の「静」の極致を表現しようとしたものです。何から何まで正反対な二人の人物が登場したとき,「一人二役(変装)」を疑えというのは,推理トリックを見破るための法則なのでしょうか。理由は分かりませんが,鹿児島県内のお伊勢講の掛け軸にはこのような共通点が多いのが特徴なのです。

県内のお伊勢講を調べてみても,江戸時代の農民たちの生活の様子が垣間見れるのです。