竜泉の蛇口

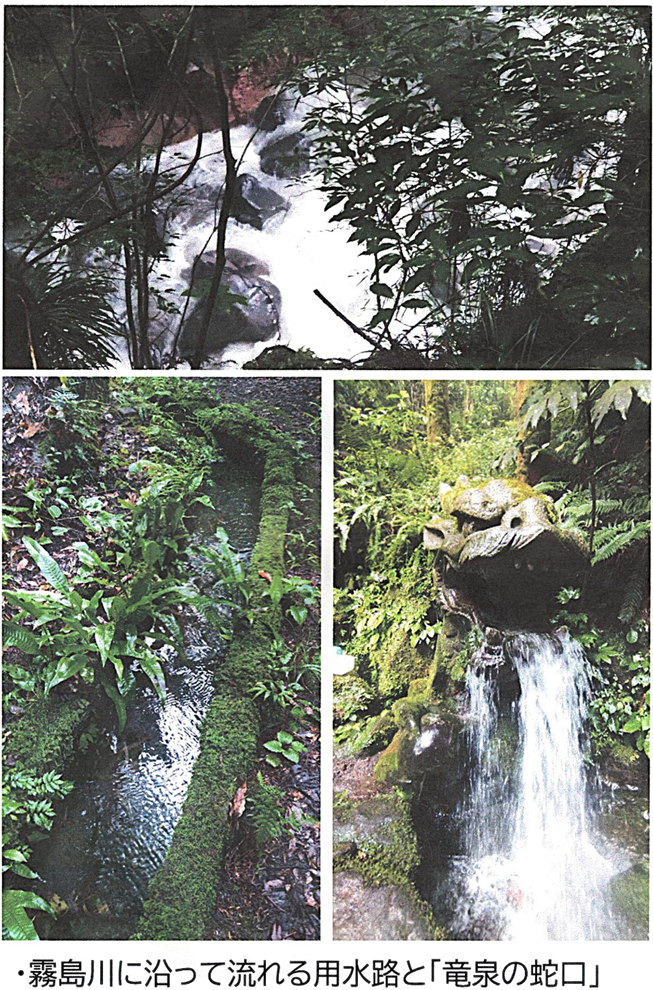

霧島神宮にはよく足を運ぶのですが,今回は妻がぜひ行ってみたいと話していた「竜泉の蛇口」にも立ち寄りました。この場所は,最近SNSなどでも話題になっているパワースポットの一つのようで,訪れた日は夏休みということもあり,小学生を連れたご家族の姿が何組か見受けられました。猛暑日にもかかわらず,現地はひんやりとした空気に包まれており,大変心地よい時間を過ごすことができました。

霧島神宮は,天孫降臨の高千穂峰を望む麓に鎮座する由緒ある神社です。主祭神は,天照大神の孫にあたるニニギノミコトで,日本神話においても重要な神宮の一つです。

・ 竜泉の蛇口

「竜泉の蛇口」の近くにはひしゃくが備えられており,私も一口飲んでみましたが,冷たく澄んだ味わいでとても美味しかったです。しかし,地図を見れば霧島川の4キロほど上流の湯之野温泉近くから取水されている用水のようですが,湧き水なのでしょうか。

この地の清らかな水と澄んだ空気に触れ,日常から少し離れた静けさを味わうことができ,心身ともにリフレッシュできました。また,訪れたい場所でした。

・三国名勝図絵より

西御在所霧島六所大権現社

三国名勝図絵によると,「1234年(文暦元年)の霧島山御鉢の大噴火により,焼失した「霧島神社」は,戦乱等により長い間,仮宮でしたが,1484年(文明16年)第11代藩主忠昌は,真書宗の僧・兼慶法印に命じて,神社及び別当寺を造営しました。

この時から宗旨は天台宗から真言宗となり,神社は「西御在所霧島六所大権現社」,寺は「霧島山錫杖院華林寺』といわれていました。

1705年華林寺より出火し,神社仏閣はすべて焼失したので,1715年第21代藩主島津吉貴によって再建されました。しかし,1868年(明治元年)の廃仏毀釈によって華林寺は廃寺となったのです。この墓地は華林寺で往生した住職等の墓で,五輪塔,板碑,多宝塔等あらゆる種類の墓碑約160基が数えられるようです。(霧島市教育委員会)

・竜の頭と尻尾,亀と七福神

案内板によりますと,現在の霧島神宮は,かつて「西御在所霧島六所権現社」と呼ばれていたそうです。この社の創建はたいへん古く,飛鳥時代以前の欽明天皇の時代(西暦540~571年)にさかのぼると伝えられています。

明治期に神仏分離令が発令されるまでは,神仏習合の形で信仰が営まれており,本尊は十一面観音であったといいます。この観音様は,竜の姿となって泉の中に現れるとされ,神秘的な信仰の対象となっていたようです。

霧島山は古くから修験道の霊場として知られ,霧島六所権現信仰の中心地でもありました。その中核を担っていたのが,真言宗の寺院で「霧島山錫杖院華林寺」とも呼ばれ,霧島六所権現社(霧島神宮)の別当寺として重要な役割を果たしてきました。静かな山中に息づいてきた信仰の姿と,その時代を生きた人々の思いが,今なおそっと語りかけてくるように感じられました。

・ 亀と七福神

霧島民芸村

霧島神宮の鳥居の駐車場近くに古い建物「霧島民芸村」がありました。入館料無料の建物の中は,霧島の民芸品や屋久杉や陶芸の作品見学・販売が行われていました。この建物は,戦時下に建てられた研修施設だったそうです。高級な作品が多く,目の保養になりました。

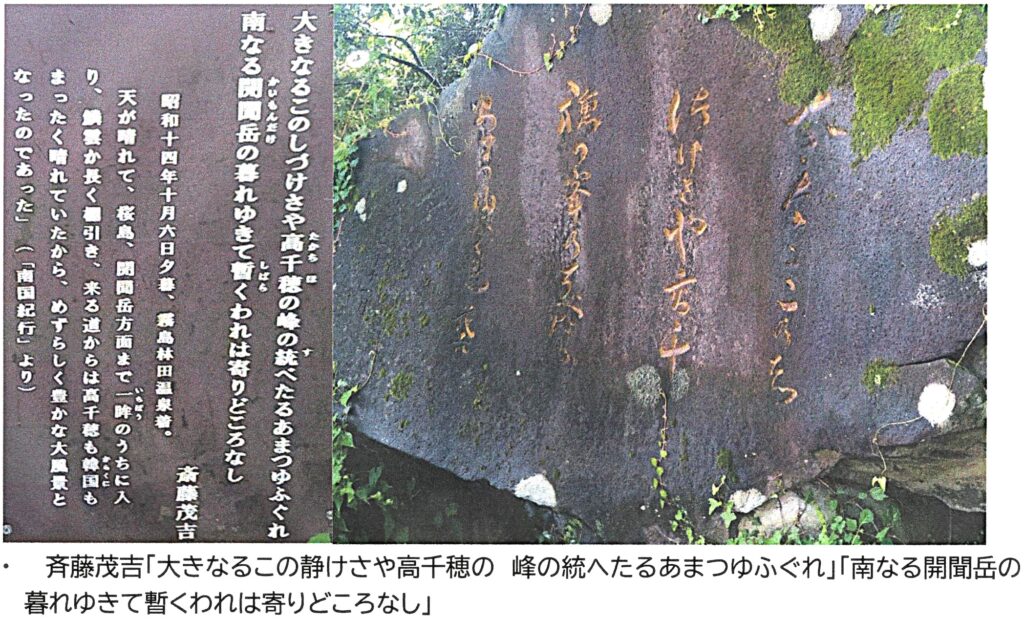

霧島民芸村を訪れた際,「文化人たちが見た霧島」という展示に足を止めました。そこには,かつて霧島を訪れた文化人たちが詠んだ短歌や詩が紹介されていましたので,現代語訳を付けて紹介します。

文化人たちが見た霧島

霧島の地を訪れ,雄大な自然の霧島の山々を目の当たりにすると,言葉にならない感情が湧き上がってきます。それは凡人には表現しきれない漠然とした思いです。しかし,この作品を詠むと,言葉に出来ない漠然とした思いや感情が,端的に美しい言葉で表現されています。霧島の自然が放つ静かなパワーを感じた文化人たちの言葉が響き合っています。なお,与謝野晶子・鉄幹夫婦の短歌は,以前当ブログでも紹介していますので合わせてご覧ください。

霧島を詠んだ歌

| 短 歌 | 現 代 語 訳 |

| ① 有明の月は冴えつつ霧島の 山の渓間に霧たちわたる(若山牧水) | 有明の月が澄んで輝いている中,霧島の山の谷間に霧が一面に立ち込めています。 |

| ② 大きなるこの静けさや高千穂の 峰の統へたるあまつゆふぐれ(斉藤茂吉) | なんと大きな,この静けさだろう。高千穂の峰々をおさめている,神聖で広大な天の夕の暮れなのだろうか。 |

| ③ 霧島の山のいで湯にあたたまり 一夜を寝たり明日さえも寝む(斉藤茂吉) | 霧島の山の温泉に浸かって体をあたため,ゆっくりと一夜を眠った。明日も眠っていたいような気分だ。 |

| ④ わがくるま 雲より出でて 高千穂の 青きをひと目みる 渓間かな(与謝野鉄幹) | 私の乗った車が霧の中から抜け出し一瞬だけ見えましたが,それは何と美しい高千穂の青々とした渓谷でした。 |

| ⑤ 夏が来たら霧島山に 御山つつじの花が咲く 雲にそびえる高千穂峰は 国のしづめのけむり吐く (野口雨情) | 夏がやってくると,霧島山にはミヤマキリシマの花が咲きます。そらを見上げると,雲を突くようにそびえ立つ高千穂峰からは,「国を見守るための」の煙を静かに吐いています。 |

| ⑥ 渓渓の 湯の霧しろし きりしまは 里の生るる 境ならまし (与謝野晶子) | 谷という谷から湯けむりが白く立ちのぼっている霧島は,まるで里が生まれるはじまりの地のようだ。 |

| ⑦ 天降る あけのやへ 雲袖ふれて うつせる水や 高千穂の峯(占部朝臣兼邦) 吉田兼邦~室町後期の歌人 | 天から降りてくるような,明け方の八重雲が,袖に触れるように近くを流れ,高千穂の峰は,澄みきった水面にその姿を映しているようだ。 |

「田の神通り」霧島川左岸地域に水を通す用水路沿いにいくつか田の神様が立っていました。霧島神宮では旧暦の2月4日に五穀豊穣を祈るお田植祭りが行われます。