9月に入って

9月の声を聞くころになると,昼間の日差しにも少しずつ柔らかさが感じられるようになりました。真夏のような強烈な陽射しではなく,どこか穏やかで,秋の気配をそっと運んでくれるようです。車窓から外を眺めると,道路沿いには背の高いススキが風に揺れ,季節の移ろいを告げているのがわかります。

重陽の節句

今朝のテレビで「重陽の節句」のことが,話題に上がっていました。重陽とは,もともと九月九日のことで,長い間旧暦の行事などに使われていました。今年の旧暦の九月九日は,10月29日にあたります。江戸時代には多くの神社がこの日を祭日の一つとしていたようですが,明治の新暦導入以降,季節感のずれや農繁期と重なることなどから,次第に廃れていきました。現在では,離島や山間部の小さな神社に,その名残がわずかに残っているだけです。

旧暦の九月九日の例祭日

三島村の竹島にある聖神社をはじめ,甑島の鹿島神社や甑島神社,さらには獅子島の獅子島神社や幣串神社,出水市の高千穂神社などでは,例祭が旧暦の九月九日に執り行われるようです。

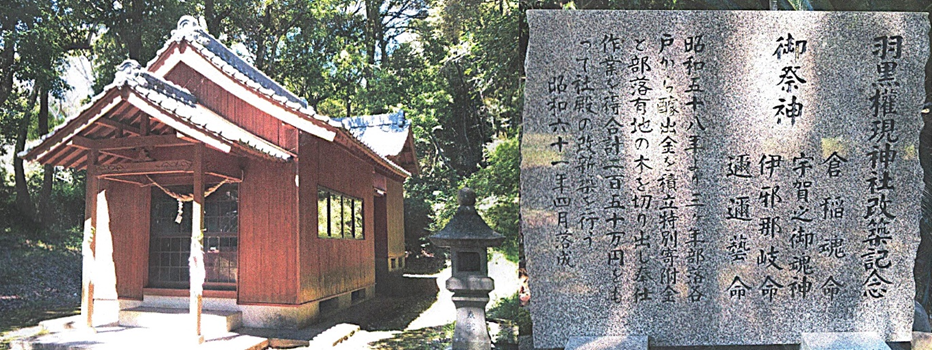

・ 土橋の羽黒神社

そこで,例祭日が同じ旧九月九日の伊集院町土橋の「羽黒神社」といちき串木野市の「照島神社」を訪ねました。暑い夏場とは言え,木陰に入ると秋口の雰囲気が漂ってくる心豊かなひとときでした。

・令和7年9月9日の照島神社御朱印

江戸時代に流行った五節句

「重陽の節句」は,江戸時代に流行った「五節句」の一つで,重要な行事でした。「菊の節句」や「栗の節句」とも呼ばれ,菊や栗などが食卓に用意されていました。

節句といえば,3月3日の上巳,5月5日の端午,7月7日の七夕,そして9月9日の「重陽の節句」があります。中国で奇数(陽)は縁起の良い数字とされ,なかでも最大の陽数「9」が重なるこの日は「重陽」と呼ばれ,特に尊ばれてきました。 また,旧暦の9月は現在の10月中旬頃で稲刈りなども終わり,収穫への感謝を捧げる季節でもあります。江戸時代には庶民の間にも広まり,「五節句」のひとつとして定着し,菊酒を酌み交わしながら,厄払いと長寿を願う行事が盛んに行われました。

明治の改暦と庶民の戸惑い

そもそも,神社の祭日などを節句に合わせていたのは,「神仏習合」の名残と言えるのでしょう。中国から伝わった節句文化が,神道の年中行事にも取り組まれていたのです。明治以降,新歴や神仏分離政策の影響などもあり,祭日を旧暦から新暦へと改めたり,仏教色を排除する動きが進められました。しかし,西洋式の新しい暦に変えるという大久保さんの提案に,西郷どんが「そげんこっがでくんもんか(そんなことが出来るものか)」と言ったように,村の行事の隅々まで入り込んでいた習慣を一気に変えるのは容易なことではなかったのです。

私が子どもの頃,「六月灯」なのにどうして7月から8月に行うのか不思議に思ったことがありました。戦後になると,祝祭日と重なる神社行事を日程変更する地域も増え,子どもや若者の参加も減っていったようです。今では旧暦の行事も少なくなり,時代とともに変わる行事の在り方に,少しの寂しさを感じながら,伝統的な日本文化の意味を改めて考えさせられます。

・栗ご飯・焼き茄子・きくらげの天ぷら・キビナゴの天ぷら

節句の日と地域行事

明治時代以来,地域の守り神である氏神様のお祭りや行事は,氏子だけでなく地域全体で取り組むことが当たり前とされてきました。自然と住民総意の参加が求められ,子どもから高齢者までが協力し合う風景が,どの地域でも見られていました。

しかし,時代が進み,価値観が多様化していく中で,こうした行事への「半ば強制的な参加」に対し,異を唱える声も増えてきました。戦後,氏子の数が減っていくと,大きな祭りや年中行事は校区公民館が主催するようになり,地域活動として継続されてきましたが,その在り方にも少しずつ変化が見られるようになりました。

なかには,「私は仏教徒なので,私が納めている地域活動費が神社の運営に使われるのは納得できません」と,はっきりと意見を述べる人も現れました。そこまで強い言い方をしないまでも,「土日や祝日の行事を減らしてほしい」と,少なからず言うようになってきました。

子どもの日の行事と地域の声

特にゴールデンウィーク中に行われる「子どもの日の行事」については,以前から不満の声が多く出ていました。ある日,PTA役員を務めているお父さんたちが,公民館主事も兼任していた私のもとを訪ねてきました。

「せっかくの貴重なゴールデンウィークなのに,地域の行事やその準備・練習等で休みが潰れてしまい,家族旅行にも行けない」とのことでした。

私は「あなた方も総会に出席するのだから,お父さんたちの総意として出してみてはどうか」と助言しました。すると彼らは,「私たちはこの地域にずっと住み続けていくので,公民館の役員たちと衝突したくない。どうせ教頭は2〜3年で転勤していくのだから,提案してほしい」とのことでした。その意見は私も理解できるので,公民館の総会で行事の日程変更を提案することを約束しました。

ところが,総会で提案すると,ある程度反対されることは予想していましたが,それ以上の猛反対に遭いました。「学校の先生がゴールデンウィークに帰省したいから言っているのだろう」とか,「教頭が自分の休みを優先したいだけじゃないか」といった声まで飛び出し,とても冷静な話し合いができる雰囲気ではありませんでした。すぐに自ら提案を取り下げました。

10年近くたって,「子どもの日の行事日程を変更することになりました」との連絡が入りました。あのとき,総会で袋叩きにあった私の提案は,まったく無駄ではなかったのだと思うと,少しだけ救われたような気持ちになりました。

「わぁーい,ゴールデンウイークに旅行ができるぞ!」