大詰めの朝ドラ「あんぱん」

今週の朝ドラ『あんぱん』では,「逆転しない正義」という漠然としたテーマに,嵩がようやく気づく場面が描かれていました。そしていよいよ,あの「アンパンマン」が誕生するシーンを迎えます。しかしながら,作品が世に出た当初は,思うように人気が出ませんでした。主人公・嵩の思いとは裏腹に,読者の反応は鈍く,苦しい時期が続いていく展開でした。

それでも,就学前の,まだ文字が読めない子どもたちの間では,少しずつ人気が高まっていきました。きっと,あの丸くてやさしい顔のアンパンマンに,自然と心を惹かれたのでしょう。

この反響を受けて,物語はミュージカルという新たな表現の場へと広がっていきます。読者層を広げるため,また一つアンパンマンの世界が広がり,いよいよ佳境に入っていくのでしょう。

・NHKホームページより

たっすいがーとは

嵩が挫けそうになると必ずのぶがやってきて「たっすいがーはいかん!」と言うのです。こののぶがよく使うセリフ「たっすいがは,いかん!」とは,土佐弁で「弱々しい,そんな元気がないようじゃ駄目だ!」という意味の方言だそうです。「たっすい」の反対は「本物」「やりきった」という意味合いを持つそうです。のぶは,「嵩がやり切ることもなく,途中で投げ出すとは弱々しくそんなのは駄目だ」と言いたかったのでしょう。

さて,この「たっすい・たすい」という言葉ですが,意味は「弱々しい」「張りがない」といったものとされています。ただ,いくらそう説明されても,「なぜそれがその意味になるのか?」という語源や由来の部分が気になってしまいます。

私も調べてみたのですが,どうやらこの「たっすい」や「たすい」の語源について,明確に解明している地元の方はまだいらっしゃらないようです(いるかもしれませんが…)。辞書や論文を探しても見当たらず,少しモヤモヤした気持ちになりました。

ちょいと一息~私の「適当な語釈」

方言には,その土地ならではの由来や語源があり,とても興味深いものです。たとえば,鹿児島弁の「ダイヤメ」は,「晩酌をして疲れ(ダレ)を癒す(止める)」という意味になります。お酒を飲んで一日の疲れを癒やすという,味わい深い方言です。

また,「げんねー」は「恥ずかしい」という意味で使われますが,その語源は古語の「験(けん)無し」にあるとも言われています。「験担ぎ」など祈っても効果がないという意味が,やがて「恥ずかしい」と変化したそうです。験担ぎや縁起を重んじる文化が,言葉に影響を与えてきたのだと思うと,言霊(ことだま)という考え方とも深くつながっているように感じます。

一方,沖縄の方言は,かつてのヤマト言葉や京言葉或いはそれ以前の言葉などから派生したものが多く,古き時代の語彙や文法等の面影を今に伝える貴重な文化財です。こうして方言や古語の成り立ちをひもといていくと,日本語という言葉を,私たち日本人がどれほど大切に守り育ててきたのかを知ることが出来ます。とはいえ,ドラマなどで広く使われている方言の語源が全て明らかになっているわけではないのです。中にはいくら調べてもよく分からないものもあります。

大昔から続く長い歴史の中で,必要とされなくなった言葉は次第に使われなくなり,やがて消えていきました。そうした中で,今なお使われている方言には,後の世代に受け継ぐべき文化財として残すべき大切な理由があるのです。この「たっすがー」も大変貴重な一つなのです。

そこで,あくまで「本当に適当に」ですが,私なりに思い付きでその語源を想像してみました。

| 四国は山地が多く,平地が少ない地域です。そのため,川も急峻で流れが速く,農業に適した田畑を確保するには,限られた平地をうまく活用しなければなりません。そこで,川の両岸に水を引くために「諸井堰(もろいぜき)」という堰(せき)が作られていたそうです。 この堰は,右岸と左岸の両方に水を届ける必要があるため,構造的にはどうしても脆くなりがちでした。そうして,その田に引く水「田水(たみず)」が,訛って「たすい」となり,やがて「もろい」「弱い」といった意味で使われるようになったそうな。 あるとき,京からやって来た武士がこの話を聞いて,「なるほど,『たすい』とは,脆くて頼りないものを指すのか」と思い込み,それがきっかけで「たすい」という言葉が方言として定着したのだとさ。めでたし,めでたし。 (呆れ笑い) やがて平和な時代が訪れ,「たすい(粋じゃない)」と言う言い方も生まれてきたそうでございます。なんて,これ本当に冗談です……。 ここまで書くと高知の方が怒って本当の語源を探してくれるはずです。知らんけど…。 |

※ 朝ドラ「らんまん」から今回の「あんぱん」と続き,土佐弁が耳慣れてきましたので,高知県の方言の特徴を「高知県方言辞典」などで調べて,本来の由来等が分かればまた投稿します。

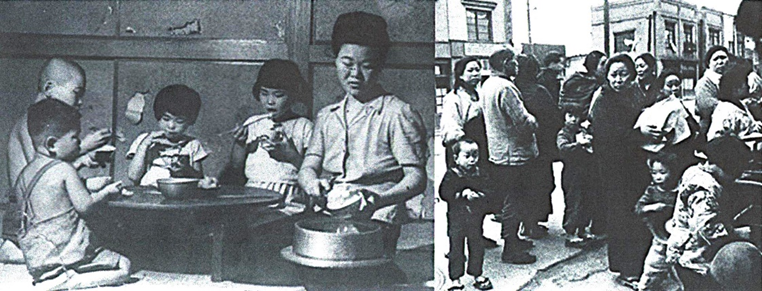

食べ物に貪欲な世代

戦前から戦後を生き抜いてきた人たちの話を聞くと,共通しているのは,「食べ物に対する貪欲さ」だと思われます。毎日のように,「もっと食べなさい」「たくさん食べなさい」と子どもたちに繰り返すその言葉には,戦争当時を思い起こし,我が子を死なしてなるものかと,どこか切実な思いが込められていると感じるのです。

・戦後の食糧難

嵩にとって『あんぱんマン』は,自分の頭まで食べさせて身近な人たちを救う存在なのです。当時の親たちも似たような感情があったのかもしれません。そうした子を思う親たちの思いがアンパンマンには込められていると思うのです。

初めてのホームシック

私自身にも,食べ物にまつわる忘れられない思い出があります。学生時代,親元を離れて一人暮らしをしていた頃のことです。ある晩,夜食にラーメンを作って食べたことがありました。

親元で夜食にラーメンを作って食べたとき,具材のないラーメンがとにかく美味しかったことを覚えています。母が作ったラーメンにはやたらと野菜が入って,スープが薄くなり当時の私には美味しくなかったのです。親元を離れて初めての具のないインスタントラーメン,スープが濃くきっと美味しいだろうとわくわくしながら作りました。

そして,その具のないラーメンを食べているとき,何故か涙がぽろぽろと落ちてきたのです。最初なぜ涙がでるのか自分自身分かりませんでしたが,食べ終わっていわゆるこれが「初めてのホームシック」だったのだろうと思いました。

自宅でラーメンを作って食べていると,母が横から野菜を入れてくるのです。その鬱陶しさが今はないのだと思うと急に寂しくなったのでしょうか。

時間になれば当たり前のように食事が出て来て,食べるだけだったのが。一人暮らしになると,食事も食材を買いに行き,自分で料理しなければ食べられないのです。

そのことがあって以降,ラーメンを作るときには,ソーセージや卵,野菜など何か具材になるものを入れるようになりました。

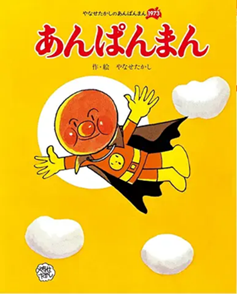

アンパンマンの日

1988年(昭和63年)10月3日は,テレビアニメ『それいけ!アンパンマン』が初めて放送された日で,「アンパンマンの日」と呼ばれているそうです。

実は,私の長女が生まれたのは,その「アンパンマンの日」から2か月後のことでした。ですから,テレビアニメのアンパンマンと娘は,同じ年に誕生したことになります。しょくぱんマンやカレーパンマンなど,数えきれないほどのキャラクターたちの登場と,長女の成長の歩みが重なっているので,キャラクターの歴史が分かり不思議な縁を感じています。

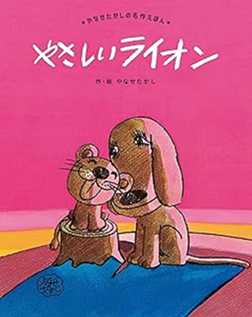

時代をさかのぼると,1969年(昭和44年)に,やなせたかしさんが絵本作家として初めて出版した『やさしいライオン』という作品がありました。この絵本は,私が通っていた中学校の図書室にも置かれており,「どうして中学校に子ども向けの絵本があるのだろう?」と,うっすらと印象に残っていました。

しかし,アンパンマンそのものの記憶は,私が教員になってからのことです。初任校では図書室の担当をしており,新しく購入する本を,先生方や子どもたちの希望,推薦図書などをもとに,司書補の先生と一緒に選んでいました。当時の私はまだアンパンマンのことをよく知らず,なぜ子どもたちからの希望がこれほど多いのか,少し不思議に思っていたのを覚えています。

やがてテレビアニメが放送されるようになると,私自身も娘と一緒に番組を見るようになりました。お馴染みの「アンパンチ」でバイキンマン(悪)をやっつけ,最後には平和が訪れる~そんな王道のストーリーを,子どもが楽しそうに見ているうちに,自然と私もアンパンマンが好きになっていきました。

今思えば,アンパンマンはただのヒーローではなく,親子の時間や思い出の中に,静かに,しかし確かに寄り添ってくれていた存在だったのかもしれません。

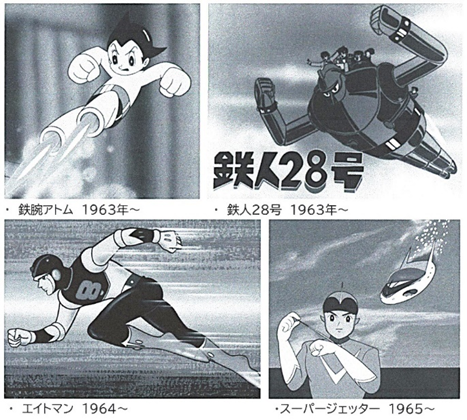

テレビアニメの時代

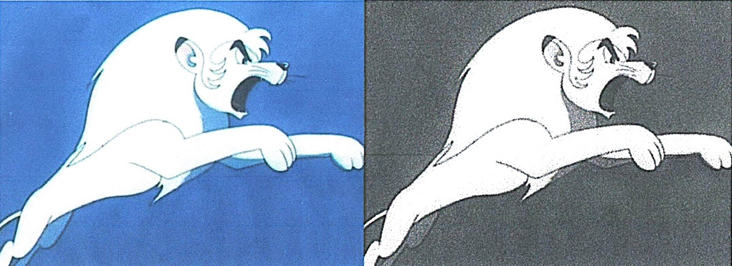

昭和40年代に入り,小学生の私がよく見ていたテレビアニメといえば,『スーパージェッター』や『宇宙少年ソラン』,『オバケのQ太郎』,『鉄人28号』,そして『ジャングル大帝』などが思い出されます。当時のアニメは,ほとんどが白黒放送でしたが,子どもたちは夢中になって見ていました。

なお,『ジャングル大帝』は,初めてのカラー放送のテレビアニメだったそうです。しかし,我が家のテレビは白黒だったため,せっかくのカラー作品も,やはり白黒のままでした。

そして,昭和の終わり頃,ついに『アンパンマン』が登場します。私にとっては,家族と見るアニメで,子どもの笑い声と共に見ていた番組でした。平成と共に,新しい時代の幕開けを感じさせる作品でもあったように思います。

・キャラクターの一人一人の個性が光る物語です。