今朝の「ととねぇちゃん」

今では,市役所をはじめ公的機関の刊行物でさえ,数多くの広告が掲載されている時代です。ましてや一般の雑誌において,『暮らしの手帖』のように広告が一切掲載されていないものは,日本では非常に珍しい存在です。

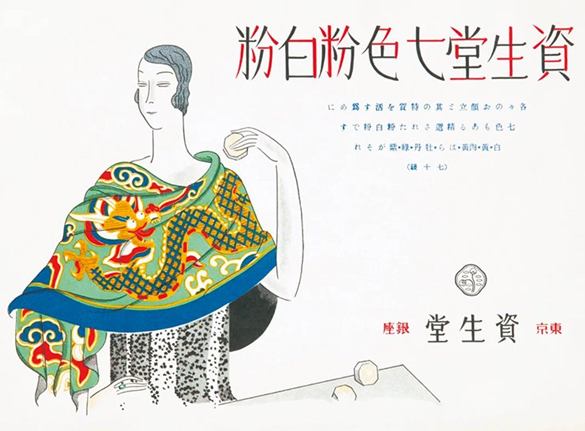

そんな中,『暮しの手帖』は,創刊以来,一貫して広告を載せないという方針を守り続けてきたそうです。過去に一度だけ例外があります。昭和24年4月に発行された第3号において,原稿料や講演料を支払うことが困難だった事情から,「資生堂ゾートス化粧品」の広告が掲載されたのです。その一度きりの広告掲載の件が,今日の朝ドラの場面として描かれていました。

・資生堂HPからのイメージです。

ととねぇちゃんと編集長の衝突

番組の中では,勝手に広告を載せたことから意見が衝突し,編集長が会社を去る場面でした。

「広告を載せれば,広告主の意向に沿わなければならない。読者のための記事に,制約が生まれるかもしれない」そう語った編集長は,「残念だが,もう君と一緒に雑誌を作ることはできない」と言い残し,去っていきました。

「あなたの暮らし」は,「本当に正しいことだけを読者に伝えたいのに,それすらも出来なくなるのかも知れない」とのセリフに,葛藤を抱きながらもその信念を貫こうとする姿に感動しました。

広告を載せない理由

後に,花山編集長は,『暮しの手帖』に広告を載せない理由を語っています。広告が入ることで,企画された原稿や写真のスペースが奪われてしまうこと。さらには,スポンサーからの意向や圧力により,本来読者にとって有益であるべき主張や記事の内容が,歪められてしまう危険があるということを述べています。

読者の暮らしに寄り添い,本当に必要な情報を届けるという信念のもと,『暮しの手帖』は広告に頼らない独自の道を選んだのです。商業主義に流されることなく,誠実に読者と向き合おうとする姿勢は,今もなお,多くの人々に愛読されているゆえんです。

オールドメディアに一言

| 今回のエピソードは,現在の新聞社やテレビ局などにもあてはまります。これまでの「オールドメディア」の報道の姿勢やジャーナリズムの在り方について,受け手として私が日頃感じていることと同じです。 近年,テレビ番組に頻繁に出演する大学教授や弁護士などのいわゆる「論客」の中には,「SNSはデタラメな情報で,真実を伝えているのはテレビや新聞である」と断言する方々がいます。しかし,このような考え方そのものが「表現の自由」を否定するものであり,慎重に発信すべきだと思います。 確かに,公共の電波を利用する以上,事実に基づいた発信や,倫理的責任が求められるのは当然のことです。一方,SNSは誰もが自由に発信できる場であり,多様な価値観や意見が共存する空間です。そこには誤った情報もありますが,同時に,既存のメディアでは取り上げられにくい視点や,市民の生の声が反映されるという利点もあります。 したがって,「SNSの情報は信頼できない」と一方的に切り捨てる姿勢は,他者の主張や考え方を否定するものであり,民主主義社会の根幹をなす「言論の自由」に反することになります。どのような立場や意見であっても,まずはその内容を吟味し,対話していく中で判断することが求められるのです。 もっとも,こうした論客の発言の背景には,「そのように言わなければテレビ番組に呼ばれない」といった事情があるのかもしれません。いずれにせよ,情報の受け手である私たちは,メディアやSNSの情報をそのまま受け入れるのではなく,自らの判断力で考える姿勢が重要です。 私たち国民は,これまで長いあいだ,偏った報道や一方的な論調によって,真実を知る機会を奪われてきました。しかし近年,インターネットやSNSの発展により,「自分で情報を調べ,真実にたどり着く手段がある」ことに,気づき始めたのです。 また,オールドメディアが抱える構造的な問題も,次第に明るみに出てきました。たとえば,官公庁からの許認可に依存する立場,大手企業からの広告収入への配慮,一部業界団体や特定の資本勢力(とりわけ中国系の影響を受ける団体)などからの圧力。そうした外的要因或いは内的要因によって,報道の自由や中立性,正確性がオールドメディアによって,意図的にゆがめられてきたという現実に,多くの国民が気づき始めているのです。 もちろん,SNSと同様,すべての情報がそうではないのですが,私たち一人ひとりが,「与えられる情報をそのまま信じるのではなく,自分の頭で考え,疑い,調べる」姿勢を持つことが,これからの時代にはますます重要になってくるのではないでしょうか。 偏向された情報だけではなく,真実に近づくための努力を怠らないこと,そして戦時中のように一方的な情報に振り回されないことが,成熟した民主主義社会への第一歩だと思います。 |

なつかしい暮らしの手帖

先日,妻が,朝ドラ「ととねぇちゃん」を観たあと,書店で『暮らしの手帖』を買ってきました。その表紙を見たとき,懐かしい子どもの頃の記憶がよみがえりました。

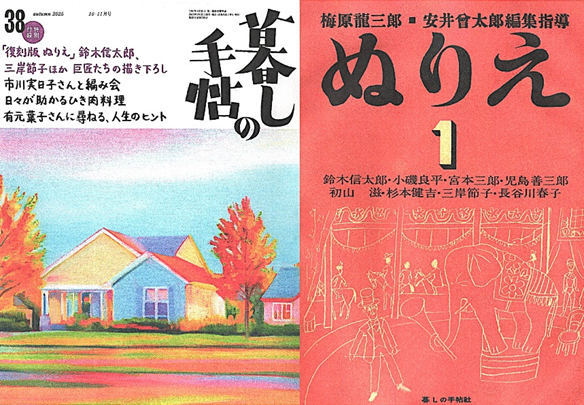

・暮らしの手帖と付録の「ぬりえ」

小麦粉料理のレシピ

今日の場面では,ヤミ市を歩いていた編集長が,パンを売る屋台を見てふと気づきました。当時の日本ではパンはまだ珍しく,人々は作り方さえ知りませんでした。そのとき編集長が,「そうだ,小麦粉を使った新しい料理を,次号の特集にしよう!」と叫んだのでした。

戦後の日本にはアメリカから大量の「ララ物資」が届けられていました。これは,戦後の食糧難を支援するための国際的な救援物資で,小麦粉や脱脂粉乳などが中心でした。しかし,当時の多くの家庭では,その調理法が十分に知られていませんでした。

せっかく届いた小麦粉も,使い道が分からず,作るのは決まって「うどん」か「スイトン」。主婦たちが作るメニューは限られ,子どもたちも次第に飽きてしまっていたのです。

編集長は,そんな日々の食卓の悩みに気づいたのでした。家庭で役立つ楽しい小麦粉料理のレシピを届けることが,今まさにこの雑誌の使命だと気づいたのです。

暮らしの手帖で新たな生活

我が家の本棚には,父の書籍と並んで,『暮らしの手帖』が何冊も並べられていました。母はこの雑誌を愛読しており,家事の合間によく手に取って読んでいた姿を覚えています。

戦後の物資が十分に行き渡らなかった時代から,この雑誌には,暮らしに役立つ知恵や工夫が数多く掲載されていました。限られた中でも豊かに生きるための工夫が詰まったその一冊一冊は,主婦たちにとって心強い味方だったのでしょう。

母は『暮らしの手帖』を読みながら,家の模様替えをしたり,新しい料理に挑戦したりしていました。雑誌に書かれたことを,直ぐに試して取り入れていく姿勢には,日々の暮らしに余裕が生まれたことのようです。思い返すと,隣近所の井戸端会議が盛んになった頃と重なり,世の中が,少しずつ暮らし方を工夫し,楽しむ余裕が生まれてきたように思います。

なかでも,一番記憶に残っているのが「カッパ焼き」という,卵や砂糖,牛乳などで作るホットケーキのような小麦粉料理です。当時の私はこの甘いおやつが大好きで,学校から帰ると必ず作ってもらいました。あの頃の食卓や家の風景が,『暮らしの手帖』を開くと記憶が蘇ります。

ぬりえ第一集

『暮らしの手帖』のこの付録「ぬりえ第一集」は,昭和26年に発行されたもので,当時の定価は70円,送料は12円と印刷されています。編集および発行は大橋鎭子さん,発行所は中央区銀座西八丁目五番地の日吉ビルにあった「暮らしの手帖社」,そして印刷所は千代田区九段にある「清水製本所」との記載があり,まさに現在放送されているドラマの内容そのものと重なります。

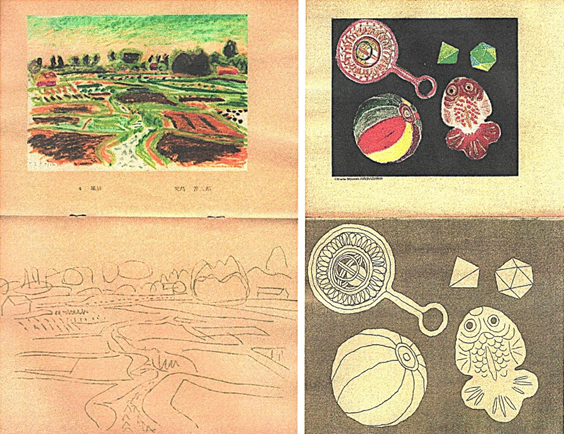

戦後5~6年が経つと,ようやく人々の暮らしにも少しずつ余裕が生まれ始めました。母親たちも日々の生活に加えて「絵を描く」という余裕ができたのでしょう。描き方がわからない主婦たちにとって,この「ぬりえ」は,暮らしの中に彩りを添えるまさに指南書的な雑誌だったようです。

・上の絵を参考に下に色を塗っていく。

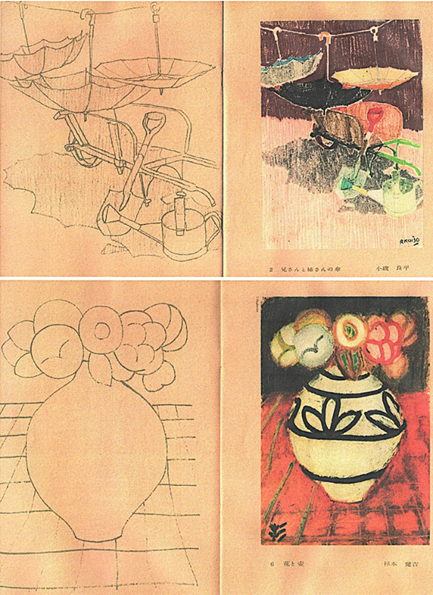

ある日,学校から帰ると,テーブルに絵具や画用紙と共に,一枚の花の絵が置かれていました。母が描いた絵を見て,絵画に興味があったことを初めて知りました。おそらく,この「ぬりえ」に触発されて,わざわざ絵具や画用紙を買ってきて,庭の花を描いたのでしょう。

・ぬりえの中

この時代の多くの主婦たちは戦時教育によって,まともな教育を受けていませんでした。この『暮らしの手帖』は,ただ生活に役立つ情報を届けるだけでなく,自ら学び自由に考える喜びをようやく手にいれた主婦たちが,心の豊かさや日々の小さな楽しみを思い出させてくれる大切な存在だったのだと思います。