かごしま戦後50年(南日本新聞社)より

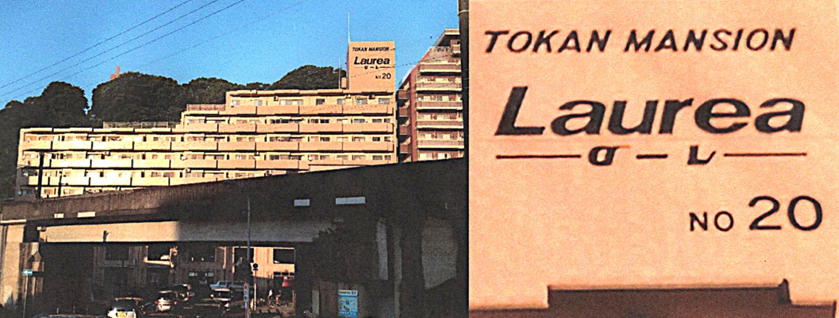

前回の投稿で,ローラースケート(城山遊園地)の次に卓球(ローレ)やアイススケート(セイカ)に夢中になったことをお話しました。その卓球場があった場所がこの写真のマンションに当たります。戦後の古い写真では防空壕辺りになります。卓球場の後しばらくスーパーマーケットでしたが,今はマンションの駐車場になっています。

・ローレ卓球場は今はマンション

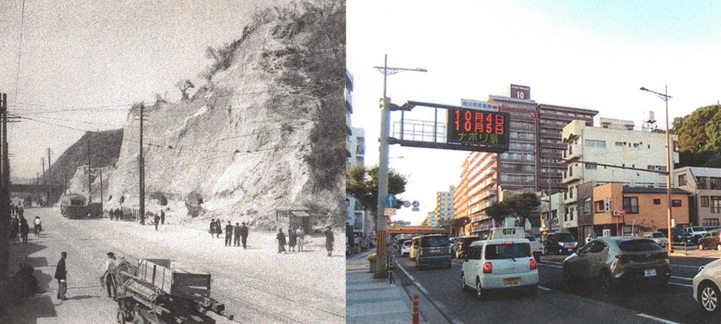

下の写真には,懐かしいチンチン電車と,木炭バスの姿が写っています。昭和30年代までは,木炭バスが黒い煙を上げながら走っており,私も何回か乗った記憶があります。

・鹿児島を走るチンチン電車と木炭バス

| アメリカとの戦争により,日本への石油輸出が全面的に禁止されました。それにより,ガソリンの使用は厳しく制限されました。そんな中,木炭バス(代用燃料車)が庶民の足として活躍しました。ガソリンの代わりに木炭などを使い,熱して発生させたガスをエンジンに送り込んで動かす自動車です。戦後の昭和27年になると,ガソリン配給制や価格統制が撤廃されると,ガソリン車が再び使えるようになり,木炭を燃料にした木炭車はその役目を終えていきました。 それでも,地方へ行くとまだ木炭バスが走っていました。また,途中でエンジンが止まってしまうこともあり,運転手さんと車掌さんが協力して,必死にエンジンを回していたのを覚えています。そして,車内までただよう木炭を燃やした強いにおいが,記憶に残っています。 |

戦後と現代の風景比較

当時,私は地方に住んでいましたので,残念ながらチンチン電車に乗った思い出はありません。ただ,写真を見ると,乗降者が車両の左右両方のドアから乗り降りしていたのですね。今考えると,対向車に挟まれそうで,事故は起きなかったのでしょうか。

写真の左上奥には,国鉄の橋梁が写っていますので,城山の登山口側であることがわかります。また,甲突川は鹿児島城下に水が流れ込まないよう,甲突川左岸の石積みを高くし,右岸の鷹師や城西を低くした町づくりが行われていました。そのため,この辺りの土地は大雨が降るとすぐに水浸しになっていたものです。近くの実業高校辺りが特に低かったそうです。国鉄は水没の危険性が高かったことから,この辺りは高架橋となり,国道や街の上を通る形となったそうです。

また,川沿いの家々には,万が一に備えて木の船が置かれていたことを思い出します。写真の右手には城山の崖が写っており,防空壕と思われる横穴が四つほど確認できます。この辺りは,かつてローレスポーツセンターがあった場所で,今はマンションになっています。

・ 県政広報写真で見る「かごしま戦後70年」

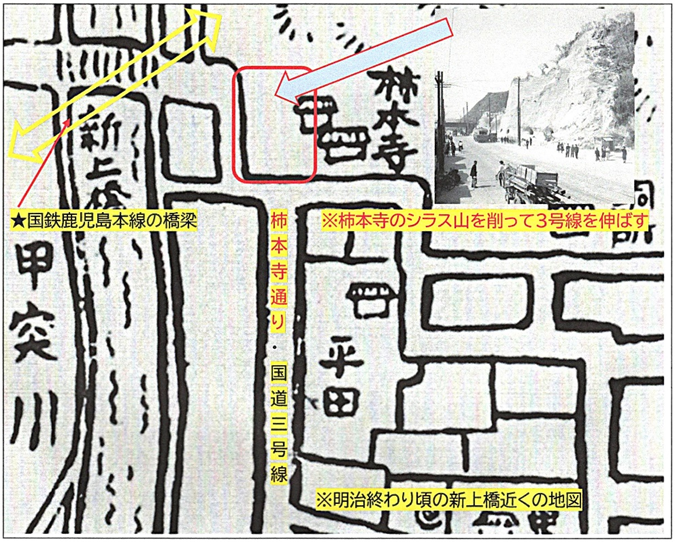

柿本寺敷地を切り開き延長した国道3号線

戦後,平田橋以北の「柿本寺通り」の尾根を削り,東京まで続く国道が繋がりました。

枦之木馬場(アリーナ近く)

伊敷方面に行くと,江戸時代,原良や永吉の田んぼの甲突川沿いに枦(ハゼ)の並木がありました。ローソクの原料で幕末の薩摩藩の財政を支える重要なものだったそうです。

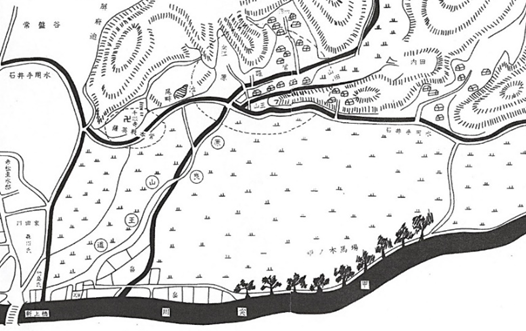

・ 伊敷村永吉・原良付近の枦の並木(文政前後の薩藩沿革地図)

幕末の薩摩財政を支えたハゼ。江戸時代,原良や永吉に広がっていた田んぼの甲突川沿いに枦(ハゼ)の木の並木「枦木馬場」があり,辺りはうっそうとしていたそうです。明治時代になると多くは伐採され,枦木馬場にも一本も残っていません。今は桜並木になっています。

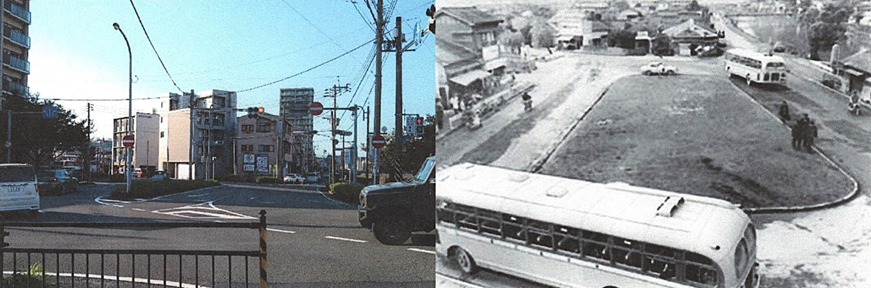

新上橋下のロータリー

昭和41年,新上橋下は原良・永吉方面,明和方面,薬師・西田・鷹師方面への交通の要衝地でした。交通規制と都市美をねらってロータリーがつくられたそうですが,道幅が狭く通行人も多かったことから交通混雑がひどく,しばらくしたらなくなりました。(南日本新聞デジタルより)

・バスがロータリーのブロックを乗り越えたこともありました。

原良川と石井手用水が交差していた「かけごし」

かつてこの地に石造りのトンネルをつくり,石井手用水の上を原良川が流れていました。この地で分水したら用水が遠くまで届かなかったからでした。この地名は「架けて越したから架越(かけごし)」となったそうです。今でも土地が盛り上がっていて当時を偲ぶことができます。私たちの川遊びの場所でした。明和団地を造成するとき,雨が降ると大量の軽石が流れてきて,川が埋まって向岸に歩いて渡れました。

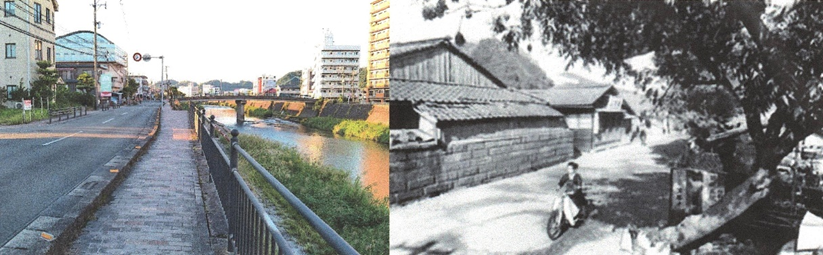

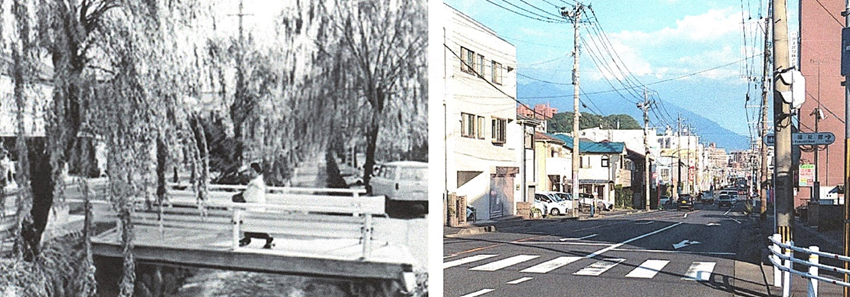

・ 薬師と原良・城西の境で,原良川左岸(車道)の桜や右岸(歩道)の柳の木の並木がきれいで風情がありました。学生時代に訪れた城崎温泉の柳並木に雰囲気が似ていました。(昭和45年)

・城崎温泉の柳並木

原良川は,今は暗渠になっています。当時この半分の道を市営バスがバックミラーをたたんで離合していました。車掌さんが大声でオーライ・オーライと運転手に合図を出していた記憶があり,懐かしい時代の良き思い出でした。