日本の幼稚園の歴史をたどると,その出発点はドイツにあります。フレーベルという教育者が提唱した幼児教育の考え方は,日本にも大きな影響を与えました。

彼が創設した「Kindergarten(キンダーガーデン)」は,直訳すると「子どもたちの庭」という意味になります。「子どもを自然の中でのびのびと育てる」という思想が込められたこの言葉は,現在の「幼稚園」という名称のもとになったことは有名な話です。

日本初の保母教師・豊田芙雄(ふゆ)

このフレーベルの理念は,日本で設立された幼稚園にも強い影響を与えました。日本の幼児教育の幕開けは,この思想から始まったのです。

日本における幼児教育の始まりは,明治9年に設立された東京女子高等師範学校附属幼稚園にさかのぼります。ここでは,3歳以上の幼児を対象にした教育が行われ,当時は当然のことながら経済的に余裕のある中流階級以上の家庭の子どもたちが通っていました。

西南戦争後,鹿児島県知事の要請を受け,明治政府は明治12年,東京女子師範学校附属幼稚園から,日本初の保母教師である茨城県出身の豊田芙雄(ふゆ)を鹿児島に派遣しました。

ところが,この頃の鹿児島は他県と状況が大きく異なっていました。敵味方二手に分かれて戦った西南戦争を挟んで,県民の間には深い対立と憎悪が生まれ,その解消までは長い年月を要したのです。県内の分断は,日清・日露戦争,そして第一次世界大戦を経て,太平洋戦争でようやく解消されたそうです。

このような混乱の中,まともな幼児教育が進むはずもなく,鹿児島は保護者の協力が必要な幼児教育面では他県に大きく後れを取っていたのです。このような危機感や焦りから,先進的な東京の附属幼稚園を手本とした幼稚園の設立が目指されていたのです。

・日本初の保母教師・豊田芙雄(ふゆ)

こうして設立されたのが,鹿児島女子師範学校附属幼稚園(現在の鹿児島大学附属幼稚園)で,日本で2番目に創設された幼稚園なのです。この幼稚園の設立は,西南戦争後の鹿児島復興を目指した政策の一つであり,教育の力で地域を再生しようとする強い意志が込められていました。

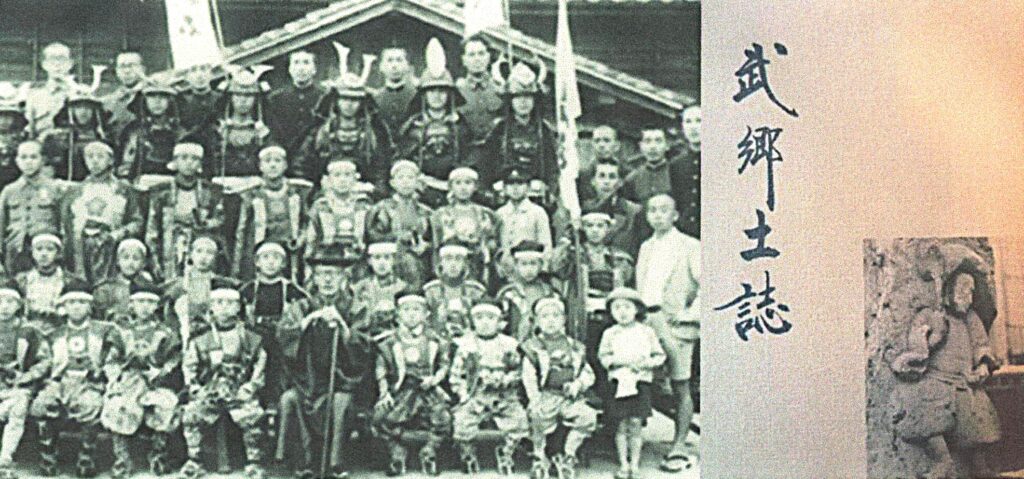

・戦時中の興亜愛児園の行事(郷土誌)

◆鹿児島市内の私立幼稚園の歴史

西郷どんの子どもたちへの思い

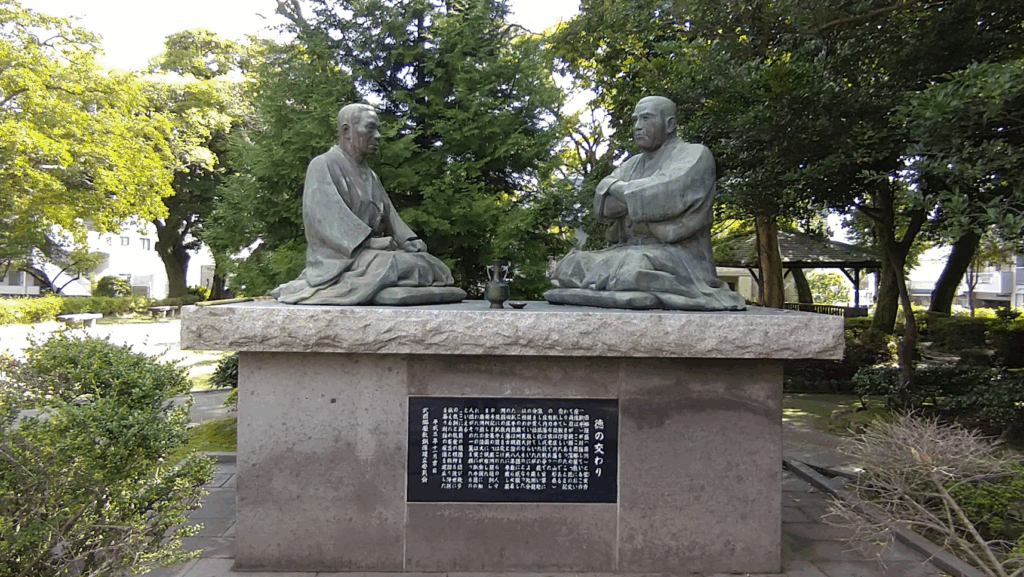

| 薩摩の若者たちを育てた「郷中教育」は,子どもたちが集い,共に学び合う場でした。特徴的なのは,異年齢の子どもたちが対話を通じて学び合うという点です。口述による対話を大切にし,日々のやりとりの中で,自然と「対話する力や問題を解決する力」が育まれていきました。 このような教育のあり方を,西郷隆盛は常々大切にしていたと言われています。この地で川口雪篷を同居させ,近隣の子弟教育にあたらせたのもその一つです。また,その思いは,西郷どんの子どもや孫たちにも受け継がれ,遺訓として根付いていったのです。ひ孫が始めた「敬道幼稚園」(武保育園)の精神も同じような考えからでした。 |

西郷屋敷跡をたずねて

かつてこの地には,西郷隆盛が鹿児島に帰ってきて静かに暮らした屋敷がありました。征韓論に敗れた西郷が,明治6年に鹿児島へ戻り,西南戦争が起こるまでの約4年間を過ごした場所です。

・銅像と井戸と石碑

屋敷の広さはおよそ1,100坪(現在の公園の約4倍の広さに該当)にもおよび,建物は縁の高い御殿造り,部屋数も多く,庭には外からも目を引く大きな松の木があったそうです。西郷はここで,まさに「晴耕雨読」の日々を送りました。吉野や西別府の地で農作業に励むかたわら,県内各地を巡っては狩りや湯治を楽しみ,「武村の吉」と呼ばれながら,悠々自適の生活を送っていたと伝えられています。

・庄内藩の家老・菅実秀と西郷どん

この屋敷は西南戦争の戦火で焼失し,明治13年,西郷の弟・従道によって再建されました。現在は公園として整備され,当時の面影を残すのは,ひっそりとたたずむ井戸だけとなりました。

この屋敷にあった松の木について,当時の西郷が詠んだ一首が残されています。

・松風の音の石碑

「わが家の松風の音に心身の塵を洗い清め,清らかな風に包まれて仙人になろうとしている。三年の間,松風を聞かぬまに,月日はあっという間に過ぎてしまった」この歌からは,西郷が松の音にどれほど癒され,心を寄せていたかが伺えます。

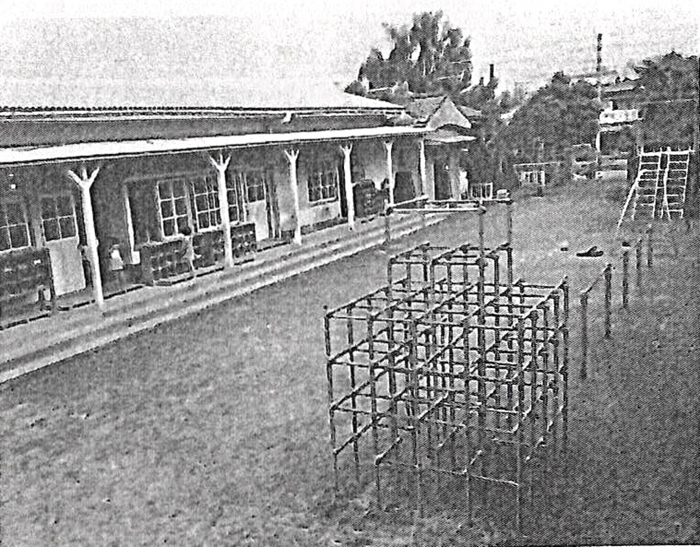

・西郷公園に隣接する武保育園

西郷隆義氏の敬道幼稚園

「武郷土誌」等によると,昭和12年4月,旧県立第二中学校(現甲南高校)教諭の西郷隆義氏が在職中に師範学校附属幼稚園の設立理念を学び感銘を受けていました。彼は西郷隆盛と妻イトのひ孫にあたる人物で,西郷屋敷の敷地の一部を利用して「敬道幼稚園」を開園しました。日本が大東亜戦争に突入し経営が難しくなると,昭和19年12月この敬道幼稚園は鹿児島市の社会事業協会に買収され,「興亜愛児園」と名称を改めます。

終戦後の昭和21年には,「興亜」という名が時勢にそぐわないとされ,園の名称は「武保育園」へと改められました。

「興亜」「東亜」「大東亜共栄圏」とは

| 16世紀から19世紀にかけて,アジア・アフリカ諸国は西欧諸国の植民地となり,多くの国が支配されました。独立を保っていたのは日本やタイ,エチオピアなどごくわずかでした。 明治維新後も西欧の脅威は続き,外国と戦った薩摩や長州は強い危機感を持っていました。 第二次世界大戦中に日本が提唱した「興亜」「東亜」「大東亜共栄圏」とは,アジアの国々を欧米の植民地支配から解放し,日本を中心とした共存共栄の関係を築こうとする構想でした。 日本は戦争に敗れましたが,その過程で「アジアの人々が自信を持ち,独立への意志を強めることとなった」と多くの国の元首たちが回想しています。結果的に,世界各地で多くの国々が次々と独立を果たし,植民地主義の終焉に大きな影響を与えたといえます。 なお,「大東亜共栄圏」のような考え方はアメリカにとって都合が悪かったため,GHQ(連合国軍総司令部)は,日本側の正式な戦争名称であった「大東亜戦争」を,「太平洋戦争」と呼び換えるよう厳しく指示しました。その際,GHQはアメリカにとって不都合な事実(当時から国際法違反であった原爆や焼夷弾無差別爆撃,或いは植民地支配や黒人差別など)には触れず,日本の軍部の戦争責任を一方的に強調するために,当時の左派系の組織や報道機関を利用しました。こうした影響は,今日の報道にもそのまま生き続けています。近年に入り,SNSの発展で,ようやく不都合な事実も少しずつ報道するようになりました。 |

・かつての武保育園

・武保育園隣の西郷屋敷跡とその由来碑

秋の風が吹き抜ける西郷公園を歩くと,西郷どんが聴いた松風の音が,ふと武保育園の子どもたちの声と共に耳元に届いてくるような気がいたします。

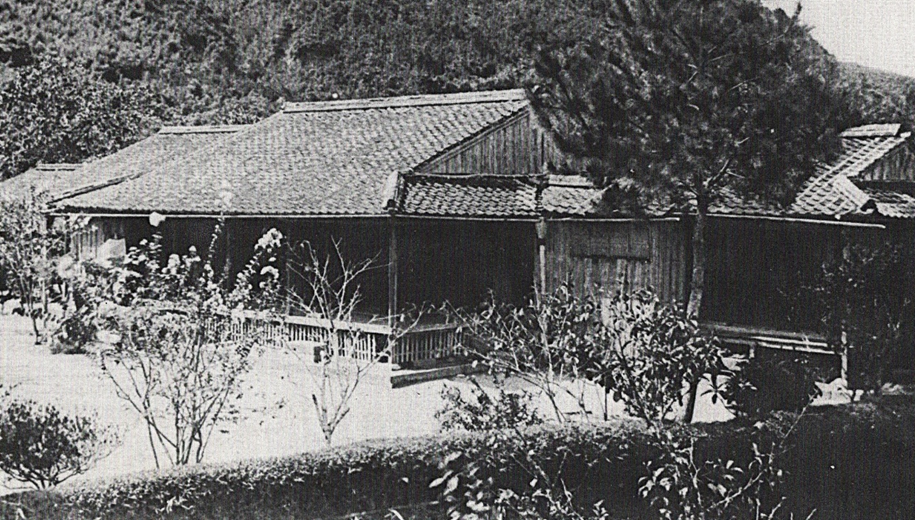

・ 武の西郷屋敷(ふるさとの想い出写真集より)。明治2年三崎氏から買収したもので,元来は家老二階堂氏の屋敷でした。