朝まで生テレビ

今回もまた,BS朝日の電波問題について投稿します。年をとるとどうもくどくなりがちだと自覚しておりますが,先日「朝まで生テレビ」を観ていると,田原氏もなかなかのくどさです。あの姿を見ると少し励まされる思いがし,私もめげずに頑張ります。

偏向報道をどう食い止めるか

このBS朝日のように,主要テレビ局の反日的とも受け取れる偏向報道が問題となっていて「公正・公平な報道」には程遠い状況です。では,国民はこの状況をどのようにして止めることができるのでしょうか。

偏向報道とされる理由の一つが,報道の内容よりも「国民の声」と連呼することです。

| 最近,マスコミが自民党議員を追及する際に,「国民の声は届いているのでしょうか?」との,決まり文句をよく耳にします。しかし,「少なくとも,その国民の声の中に自分(私)は除いて欲しい」と思っている国民が多いはずです。今回は過半数割れになりましたが,これまでその自民党を選んできたのも国民なのです。 ですから正確には,「国民の一部の方は」,「私たち(オールドメディア)の意見」と表現すれば,誰も文句は申しません。「国民の声」とは本来,「国民の大多数の声」或いは「国民の半数以上」という意味であるはずです。 |

また,今回の選挙で国民が明確に「NO」と示したにも関わらず,なおも「国民の声,国民の声」と連呼されるその姿勢は,もはや本当の「国民の声」を聞く気持ちすらなく,偏向報道の決まり文句としか考えていないのでしょう。もしマスコミの皆さまが,本気で真実を語る覚悟をお持ちであるなら,「国民の少数派の意見も,大切にして欲しい」と主張してください。そのほうが,よほど誠実で,「報道の自由」の名にふさわしいと思います。

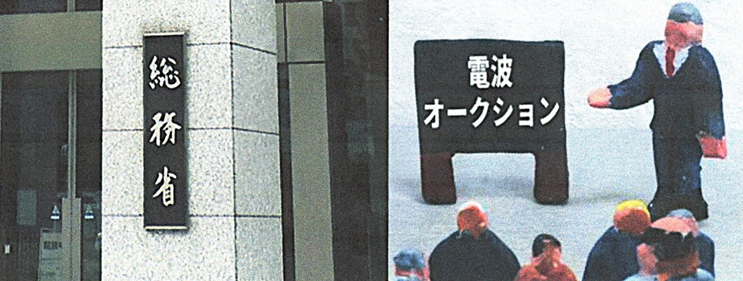

なお,報道機関の「編集権」は法律で保障され,外部が直接介入することはできません。放送を所管する総務省以外に監督権限を持つ機関もなく,その総務省も頼りになるとは言い難いのが現実です。かつて高市総務大臣が「電波停止の可能性」に言及した際には,マスコミの一斉攻撃を受け,行政が萎縮したようになりました。専門家に言わせると萎縮ではなくやり過ごしで,総務省官僚とテレビ業界の天下りや癒着が横行し,既得権益の構造が透けて見えるそうです。

国民の声

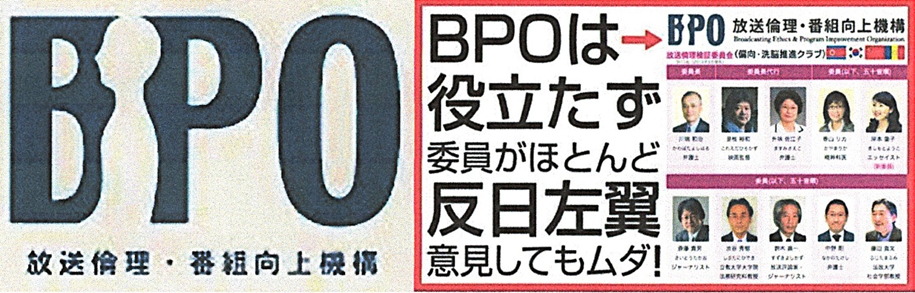

また,「放送倫理・番組向上機構(BPO)」は放送事業の自浄作用を担うはずでしたが,実際はテレビ局側の人選に偏り,中立性を欠いています。形だけの組織に成り果て,本来の役割を殆ど果たしていません。行政も業界の自主規制も機能しない中で,頼みの綱はそれこそ「国民の声」です。視聴者が問題意識を持ち,スポンサー企業に意見を伝えることこそ,最も現実的で効果的な手段だと思われます。スポンサーが動けば,放送内容の改善につながる可能性があります。

報道の自由は民主主義の根幹ですが,それは同時に「報道の責任」と一体です。私たち一人ひとりが受け手としての意識を高め,声を上げ続けることこそ,公正なメディアを育てる唯一の道ではないでしょうか。

BPOのメンバー

放送倫理・番組向上機構(BPO)のメンバーを見ると,大学教授や弁護士,映画監督,精神科医,エッセイスト,ジャーナリスト,テレビプロデューサーという構成が多いようです。いずれもテレビでよく見かける方々で,左派的な偏った発言が目立つ人ばかりに思えます。よくもここまで同じ方向の意見を持つ人を揃えたものだと驚かされます。

しかし,放送法第四条には「意見が対立する問題は,多角的な視点から論点を明らかにすること」と定められています。これでは対立が生まれず,公正な判断など到底期待できません。結果として,国民の知る権利を軽視しているように感じます。

・ 百田尚樹氏のブログより「BPOは反日左翼」

テレビ局よりのBPO

BPOは本来,放送の質と倫理を守るための機関です。その構成が偏っていては,使命を果たすことはできません。いまこそ,多様な価値観を取り入れ,真に中立で開かれた議論の場に立ち返るべきです。

| 放送法第六条では,放送事業者は番組の適正を確保するために「放送番組審議機関」を設置しなければならないとされています。これは,いわゆる「放送倫理・番組向上機構(BPO)」として知られており,すべての放送事業者(テレビ局やラジオ局)に設置が義務付けられています。 しかし,現実にはこの機関が十分に機能しているとは言い難い状況です。結果として,放送事業者は法律の枠組みの中で巧みに抜け道を見つけ,外部からの実質的な干渉を受けずに放送内容を自由に操作している面も見受けられます。言い換えれば,放送の自律性が本来の目的とは異なる形で用いられているのが現状といえるでしょう。 ・ 放送倫理・番組向上機構(BPO) Broadcasting(放送) Ethics(倫理) Program(番組) Improvement (改善) Organization(機構) のことで,「放送倫理検証・放送人権・放送青少年」の三つの委員会によって構成されていて,BPOの判断は絶対であるそうですが,評価はされていないようです。 |

※ 日本とアメリカの組織改革の本気度比較度

日本のデジタル化

話は変わりますが,数か月前,ある証明書の発行のために市役所を訪れました。マイナンバーカードを提示すれば手続きも簡単に済むと思っていましたが,実際には複数の部署を回る必要があり,想像以上の時間がかかりました。そのとき,「デジタル化の推進」とは名ばかりなのではないかと感じ,思わずため息が出ました。

デジタル化によって,紙の書類の削減や人件費の節約,そして手続きの簡素化が進むはずです。しかし現状では,手数料が安くなるわけでもなく,部署間の煩雑な手続きも依然として残っています。その背景には,どこかに見えない既得権益の壁が存在するようにも思えます。

本来であれば,国の機関や自治体が連携し,AIロボットなどの技術を積極的に活用して,窓口業務の効率化とサービスの質の向上を図るべきです。形式的な「デジタル化」にとどまるのではなく,国民にとって真に便利で合理的な仕組みを実現してこそ,デジタル社会の意義があるのだと強く感じました。

国の組織再編

アメリカでは,AIやロボットの導入によって大規模な人員削減や組織再編が日常的に行われています。国の機関であっても,経営環境の変化に応じて大胆に構造を変えることが当然の判断とされています。一方,日本企業も赤字に陥れば人員削減や事業の整理を行い,経営再建に努めます。倒産すれば経営者は資産を売却し,個人であっても借金を返すために自らの財産を処分して責任を果たそうとします。

しかし,官僚組織となると事情は異なります。財政が逼迫しても,まず検討されるのは増税や国債の発行です。国民に負担を求める前に,政府自らが保有資産や既得権益の見直しを行うべきではないでしょうか。企業も個人も自ら責任を負って再建を図ります。国だけがその原則を免れることは許されず,自らの身を削る改革なくして真の再生はあり得ないと感じます。

電波利権

国有地の売却や各省庁権益の整理とともに,電波の使用権も見直されるべきだと感じます。戦後一貫して大手テレビ局(新聞社の子会社)が放送免許を独占してきた現状は,国民の財産である電波を十分に活用しているとは言えません。電波は有限な公共資源であり,それを独占的に利用しながら経営の不透明さや不祥事を繰り返しても責任を問われないのは,到底容認できないことです。 そもそも「新聞→テレビ局の系列」が日本の自由な言論を弾圧している根本原因なのです。

BS朝日の問題をはじめ,テレビ局の不祥事はこれまで何度も起きてきましたが,多くは曖昧なまま終わっています。公共の電波を扱う者としての自覚を失い,自己保身や既得権益の維持に固執するのであれば,もはや国が免許を与える資格はないと言わざるを得ません。

技術革新と新たなビジネス

いまや世界では,電波をめぐる新たな技術革新とビジネスチャンスが次々と生まれています。日本だけが旧態依然とした許認可制度のもとで,国民の財産を官僚と政治家,マスメディアが囲い込むような仕組みを続けてよいはずがありません。今こそ,放送免許制度の在り方を根本から見直し,国民の利益を最優先に据えた新しいシステムを構築すべき時です。まずは国際基準に合わせて電波使用料を上げるべきです。

また,改善の見込みのない放送局には,電波使用権を返上させ,新しい発想と責任感を持つ企業に免許を再配分する制度を整えるべきです。それこそが,公正な競争と健全なメディア環境を生み出す第一歩となります。

新政権に期待

これまでにも,放送行政の歪みに切り込もうとした政治家は少なくありません。しかし,そのたびに官僚機構とメディアによって葬られてきました。今回の高市内閣には,これまでにない改革への期待が寄せられています。ですが,政権がいかに意欲を持っていても,国民の後押しがなければ,再び同じ道をたどることになるでしょう。そして私たち一人ひとりが「電波は国民の財産である」という意識を持ち,声を上げなければ,日本の放送は永遠に変わりません。

★ そこで,放送法を調べてみましたので参考までに

放送法について

1 テレビ局免許の有効期限

| テレビ局の免許には5年間の有効期限があり,満了時には更新申請が必要となります。総務省は書面審査やヒアリングを経て内容を確認し,電波監理審議会の諮問を受けたうえで免許を交付します。これまで放送業界では,人権に関わる深刻な問題が繰り返し報じられてきました。しかし,局そのものが厳しい処分を受けることは少なく,多くの場合は出演者(タレント)の不祥事として処理されるのが実情です。 免許の審査では,電波法や放送法に基づく基準のほか,放送が民主主義の発展に寄与しているかどうかも重視されます。また,外資による影響を防ぐため,外国資本の出資比率や議決権が一定の範囲(役員の3分の1以上及び議決権の20%)を超えた場合には,免許が取り消されることも定められています。 |

2 放送番組編集の自由

| 基幹放送業務の認定は,「放送が国民に広く行き渡り,その効用を最大限にもたらすこと」を目的としています。さらに,不偏不党・真実・自律を重んじることで表現の自由を守り,健全な民主主義の発展に寄与することが理念とされています。 報道の編集権は法律で保障され,総務省以外に指導権限を持つ機関はありません。しかし,かつて総務大臣が「電波停止の可能性」に言及した際には,報道機関が一斉に反発し,政府による介入を強く警戒しました。その結果,政治的公平性を欠く放送があっても,行政が直接是正することは難しい状況にあります。 放送の自由を守るという名のもとに,報道の暴走を抑える仕組みが失われつつある今,最終的にその舵を取るのは,私たち国民の意識と行動なのだと感じます。 |

3 番組編集する際の基本的な原則

| 放送法第四条には,放送事業者が番組を編集する際に守るべき基本的な原則が定められています。すなわち次の四項目です。 ① 「公安や善良な風俗を害しないこと」 ② 「政治的に公平であること」 ③ 「報道は事実をゆがめず正確に行うこと」 ④ 「意見が対立する問題については多角的な視点から論点を明らかにすること」 しかし現実には,街頭インタビューなどを取り入れ一見すると賛成・反対の両論を取り上げているように見える報道でも,編集の仕方で特定の立場に偏った内容となることがあります。そのため,放送法の理念が必ずしも守られているとは言いがたいのが現状です。 |

4 番組編集準則

| また第4条には,「政治的に公平であること」に加え,いくつかの「番組編集準則」が定められています。これらは,戦前のマスメディアが軍部に協力し,正確な情報を伝えられなかったという反省から生まれたもので,放送局の不偏不党と自主自律を原則とする放送法の根幹をなしています。 しかし,この規定は放送事業者に萎縮効果をもたらし,結果として憲法が保障する言論・報道の自由を制約するのではないかという議論もあります。 問題なのは,日本のマスコミが一体となって一つの主張のみを強調し,国民の「知る権利」を奪ってきたことが多すぎるとの批判もあるのです。諸外国のように「電波オークション」を導入し,各局がより自由な競争のもとで報道できる仕組みを,真剣に検討すべき時期に来ているのではないでしょうか。(これしか方法は残っていません)にもかかわらず,どうしてそのような議論が聞こえてこないのでしょうか。 |