徳之島の民話と戦争体験

かつて徳之島に勤務していたころ,私はライフワークとして地元に伝わる民話の採集に取り組んでいました。知人に紹介してもらい,地域の歴史に詳しい公民館役員や地元の郷土史家の方々の家を訪問していました。その折,民話だけでなく,奄美ならではの戦争体験についてもお話を聞くことができました。戦争体験を語ることは嫌がる方が多いですが,民話や昔話を熱心に語るうちに戦争体験の話に繫がることも多いでした。

静かな島の暮らしの中に根付く体験談は,私の記憶に深く残っています。そのときの「大和の慰霊塔」や「源為朝伝説」,「徳之島の按司」について話が特に印象に残っていますので紹介したいと思います。また,犬田布の戦艦大和の慰霊塔の話を聞いた時,その方も海軍の帰還兵であったことから,義父が涼月に乗っていたことを告げると話が盛り上がりました。

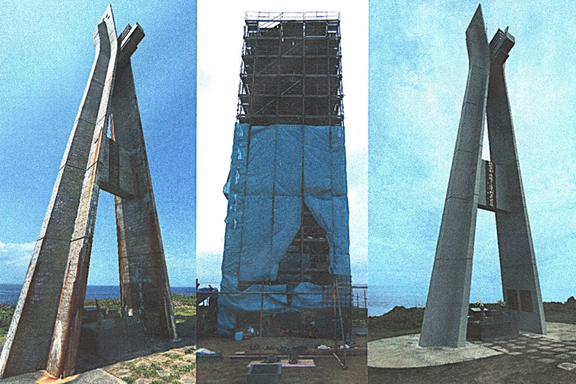

・ 戦艦大和慰霊塔(中村晋也)昭和43年

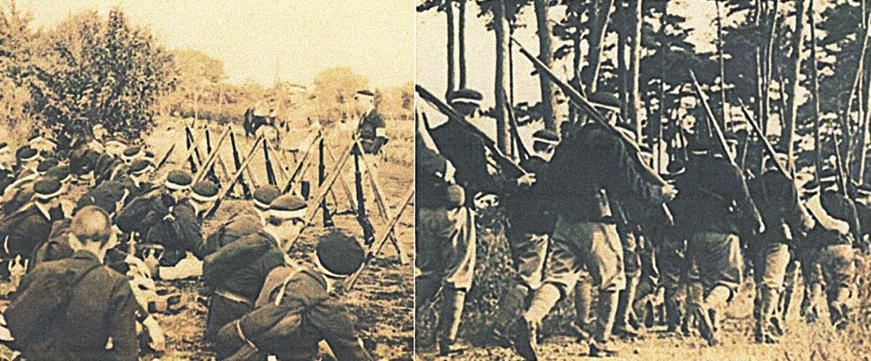

過酷な軍隊訓練

二十歳そこそこの若者たちにとって,内地での軍隊訓練は容赦のないしごきが加えられ,非常に過酷な訓練だったようです。とりわけ奄美出身者にとっては,言葉や習慣の違いに加えて,ある特定の訓練に対する強い恐怖心があり,そのたびに厳しく叱られたそうです。

それが,茂みに身を潜めたり,草むらへ飛び込んだりする訓練だったのです。奄美の人たちにとって,ハブ(毒蛇)への恐怖から,多くの奄美出身者が一瞬ためらい,足がすくんでしまったと言います。島では草むらに不用意に入ることは命に関わる危険を伴うため,身体が本能的に拒絶してしまったのでしょう。

しかし,こうした事情を知らない上官たちは,「蛇ごときに怯えていて戦が務まるか」と容赦なく叱責し,さらに暴力を受けたようです。のんびりとした島の暮らしから突然放り込まれた軍隊生活の中で,彼らは常に上官に目を付けられていたのです。

そこに追い打ちをかけたのが方言でした。言葉がなかなか通じず,「貴様何を言っている。日本語を話せ」と怒鳴られ,また殴られるのです。そんな理不尽な日々を,歯を食いしばって耐えていた当時のことを語ってくれました。

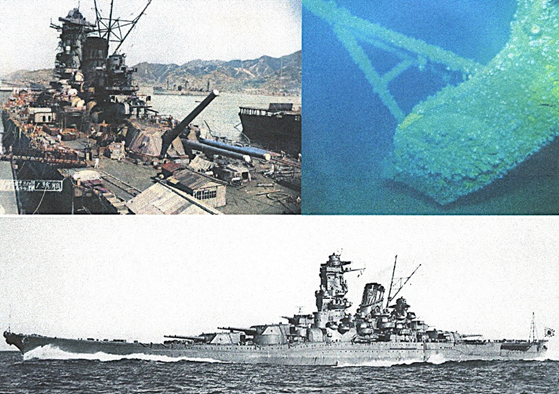

犬田布岬の戦艦大和慰霊碑

ところで,徳之島にある犬田布岬は,雄大な風景が広がる名勝地として知られています。同時に,長らく「戦艦大和」の沈没地点に最も近い陸地と伝えられてきた場所で,岬には戦艦大和慰霊碑が建てられ,毎年慰霊祭が行われているそうです。

これは,大和の乗組員の生存者による「徳之島沖西方で大和は沈没した」という証言に基づいていました。しかし後の調査により,実際の沈没地点は当初の想定地より北側で,北緯30度43分・東経128度04分で,水深345メートルの海底に二つに折れたまま沈んでいることが判明しました。緯度では種子島の西之表市を通る線で,経度では沖縄県名護市に相当し,「犬田布岬沖」よりむしろ「枕崎沖」と呼ぶ方が適切なようです。

※ 戦艦大和の「慰霊塔」が落成した昭和43年,鹿児島のテレビニュースでその様子が報道されていたのを覚えています。当時,私の学級には徳之島からの転入したばかりの友人がおり,私は半ば都市伝説のように信じ込んでいた「犬田布岬から戦艦大和の一部が見える」という話について,興味本位で彼に尋ねてみました。すると,彼に即座に「そんな馬鹿なことがあるもんね」と否定され,その場でちょっとした言い合いになった記憶があります。私が一部が見えると信じていたのは,大和が「沖縄で意図的に座礁させられ,固定砲台として使われる計画でわざと沈んだ」という断片的なことを,何かの雑誌で読んでいたためでした。

なお,国土地理院地図で調べてみると,この地点に最も近い本土は野間岬で208キロで次に枕崎市の平和祈念展望台で,約212キロ離れています。犬田布岬の慰霊塔からは約341キロと遠くなり,最も近い島はトカラ列島の臥蛇島で約153キロのようです。それでも東シナ海に面した犬田布岬も,大和慰霊の場所として,多くの観光客が祈りにやってきています。

犬田布岬での怖い話

その郷土史家の方も昭和43年(1968)に慰霊塔が建立された当時の実行委員の方だったそうです。ここは,犬田布岬の沖合で大和が最期を迎えたと考えられてきました。そのため,岬には慰霊の場としての歴史が刻まれ,今も訪れる人々が静かに祈りを捧げています。徳之島の人たちにとって記憶と追悼の象徴であり続けた意味は小さくないと感じます。

ある年,新任の先生を徳之島空港まで迎えに行き,時間があったので犬田布岬の戦艦大和慰霊碑を案内したときのことです。先生は周囲を見回しながら,「ここには特攻基地か何かあったのですか」と尋ねてきました。私は当地の事情をよく知らず「分からない」と答えると,先生は「先ほど軍服姿の兵隊が数名,すぐ横を通り過ぎました」と言うのです。私は見ていなかったので「自衛隊の方とでもすれ違ったんじゃないの」と返しましたが,先生は静かに「その人たちは首がなかったです」と言いました。今日初めてあったのに突然何を言い出すのだろうと思いましたが,彼の青ざめた表情を見ると何だかぞっとしました。

その先生はもともと霊感が強く,日常的に霊をよく見ているそうです。その言葉を聞いて,恐ろしくなり,急いで学校へ向かいました。後日,この出来事を先の郷土史家に話すと,「徳之島出身で戦死した兵隊が帰ってきたのでしょう」と真顔で語られ,慰霊碑の地に宿る戦死者の思いの深さを改めて感じました。

・ 犬の門蓋の観音菩薩と義名山公園内の泉芳朗頌徳記念像

観音菩薩の碑文には「ここ天城は 空も海も人の心も限りなく美しく さながら観世音の瑠璃光界の如し されば縁により訪れたる諸人よ 早離即離のことわりをさとりて 今をより美しく過ごされることを 子を失いし母は祈願し奉る」と記されています。徳之島から中国大陸は見えませんが,戦争体験者の人たちが東シナ海を眺めて「平和を祈る気持ち」が伝わってきます。

・ 犬田布岬の鳥居の中に客船(Aライン)

奄美に多い源為朝伝説

ところで,前回の投稿の平山艦長の出身地は鎮西村と呼ばれており,彼の祖父はこの村の校長や村長を歴任した人物です。この「鎮西」という地名は,「鎮西八郎」源為朝伝説に由来するようです。為朝は伊豆大島へ配流された後,伊豆周辺から琉球列島へ渡ったという伝承が広く語られており,その途上で加計呂麻島の実久に立ち寄ったともいわれます。実久三次郎神社には,為朝が当地で出会った娘との間に生まれた子が実久三次郎であり,その子孫が島に根付いたとされる伝説が残っていてこの「鎮西村」の由来になっています。

為朝伝説は鹿児島県を含め全国に点在し,曲亭馬琴の『椿説弓張月』や葛飾北斎の挿絵などによって広く流布しました。この物語性の強い伝説は,薩摩藩が奄美や琉球支配を正当化する際にも利用したといわれ,地域の地名や家系に影響を与えながら今日まで語り継がれています。また,徳之島とこの加計呂麻島には那覇世の時代から伝わる按司伝説が残っています。

・徳之島手々のアジ墓

諸鈍城攻めの按司伝説

案内板によると,琉球国が徳之島を支配していた時代の掟大八の墓です。石工として腕を見込まれ首里の城づくりに加わり王様から褒美を賜り手々にもどりました。1500年前半,今度は加計呂麻島の諸鈍城攻めに加わるよう命令され,大八は手勢を連れて参戦しましたが,諸鈍城は中々落ちず戦争は長引きました。大八は単身城に忍び込み,敵の大将を弓で倒します。大八も首に返り矢を受け蚊瓜の舟で亡くなってしまいました。この墓にはその時の6つの家来の墓石もあり総称してアジ墓と呼んでいます。同じく手々に政勝という弓の名手は諸鈍城で開かれた射的大会で優勝し徳之島のソテツの元祖を持ち帰りました。この二人の英雄は手々の守り神として豊穀神社に祭られています。※ 掟(おきて)とは琉球から派遣された島役人のことで,今の村長に当たります。

・ 徳之島のソテツの元祖(手々)

また,山には「城按司ガナシと大当上ガナシ」の物語が残っています。琉球王の命を受けた二人の豪傑が,当時謀反を起こしていた宮古島に渡りみごと敵の大将を討ち取った話です。その大当上ガナシは大当墓地の元祖となった人のようです。1562年に首里之主が来島する前までは,奄美を目前にした徳之島最北の地「手々」が琉球国から派遣された勢力の中心であったようです。

手々(てて)という珍しい地名は,古くから呼ばれていて,方言で「岳」を「ティー」と呼ぶところからついたそうです。「山々が迫った地域」という意味でしょうか。

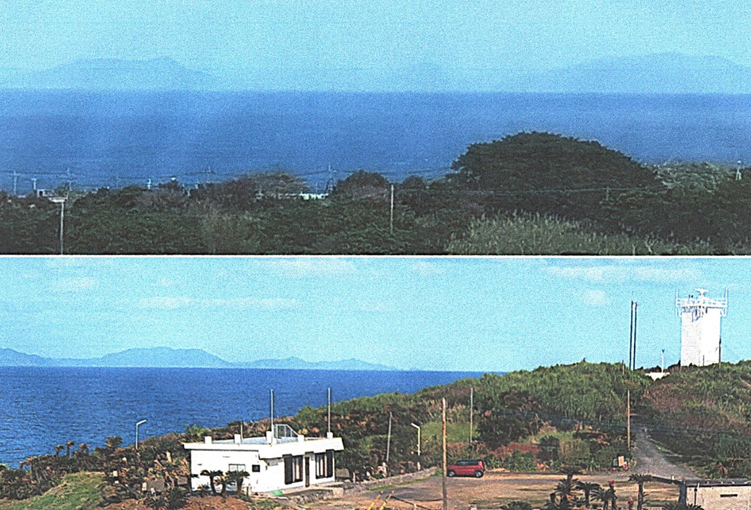

徳之島北部から見える加計呂麻島の眺め

・ 三山統一を果たした琉球国は,徳之島の人たちを戦に駆り立てて,この地を足がかりに,南三島や奄美大島へと支配を強めていきました。平和だった「奄美世」の時代は,琉球国と島津によって終わりました。そして今度は中国の「恥地図」によって狙われています。

・奄美の黒糖焼酎と琉球泡盛

奄美群島国立公園のムシロ瀬

毎回この地に立つと,海へとせり出した雄大な地形と荒波の地鳴りに思わず息をのみこみます。案内板によれば,この巨岩は地下で形成された花崗岩が地殻変動によって分割され,地表へ押し上げられた地形で,その姿が「ムシロ」に似ていたことから「ムシロ瀬」と名付けられたそうです。

ムシロ瀬の周辺には,かつて島の暮らしを支えてきた貴重な植物が見られます。シャリンバイは染色に利用され,「大島紬」を織る際の絹糸を染める材料として重宝されてきました。また,島のあちこちに自生するアダンは,その葉が丈夫で扱いやすいため,カゴや草履など日常の生活雑貨を作る材料として重宝されてきました。