最近,授業時数の確保を理由に,家庭訪問を廃止する流れになっているそうです。法的にも「家庭や地域との連携」程度で,必ずしも家庭訪問を実施する必要はないのです。そのため,数年前から「家庭訪問は本当に必要なのか」と見直しが進み,学校での三者面談に替える学校もあるようです。

民生委員と学校との連携

家庭訪問が全国的に広がったのは,戦後間もない頃のことです。戦後の混乱期には,戦災孤児や子どもたちの窮乏問題が依然として残っていました。こうした状況を受け,昭和22年には児童福祉法が制定され,民生委員が児童委員を兼務する体制が整えられました。

しかし,支援を必要とする世帯数に対して民生委員の人数は十分とはいえず,きめ細かな対応には限界がありました。そのため,小・中学校や地域役員の協力を得ながら,地域全体で子どもたちを支えていったのが実情でした。

そこで学校では,貧困や住宅難,生活不安を抱える家庭の環境を直接確認する必要性がありました。生活指導や児童理解の上からも,家庭との連携を深める取組として家庭訪問を充実推進させていました。当時の社会状況に即した重要な実践であったのです。

貧困問題

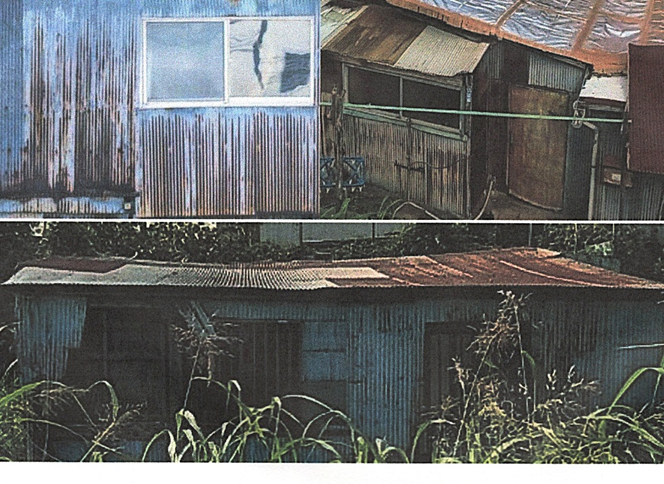

昭和40年代に入っても,貧困問題は依然として深刻でした。実際,私の中学校時代の同級生は,甲突川の緑地帯に建てられたバラック小屋で暮らしていて,遊びに行ったこともあります。私は驚き,「雨が降ったときはどうするのか」と尋ねたことがあります。すると彼は涼しい顔で,「雨の日は公園でテントを張って寝ている」と答えていました。

家庭訪問を通して担任がその状況を知り,市に通報したことで,やがて市営住宅に移っていきました。河川敷であっても,市役所が勝手に立ち退かせることは出来ないそうです。今ではこのような事例はごく稀ですが,当時は子供たちの生死に係わるような状態を確認するのも担任の先生方が担っていたのです。

家庭訪問時の贈答品

一方で,家庭訪問をめぐって,教師を悩ませる問題の一つに,保護者からのお土産(寸志)があります。かつては学校から配布される文書に,贈答は辞退する旨が明記されていた時代もありましたが,一旦貰うと,このようなことは口コミで広がりやすく,私自身も家庭訪問の際には必ず断るようにしていました。中には,デパートの包装紙に包まれた品を差し出されることもあり,その場で丁寧に辞退したこともあります。すると,「自宅の菜園で採れた野菜ですから」と渡される場合もあり,対応に苦慮していました。

先輩教員に話を聞くと,地方では昭和の中頃までは,ほとんどすべての家庭で何らかのお土産が用意されていたそうです。当時は,貴重だった卵をもらい,生活の助けになったという話も聞きました。私が新採教員だった頃にも,その名残はわずかに残っていましたが,平成に入ると,私の勤務校ではほとんど見られなくなりました。ただし,地方の学校では,なお慣習として残っていたところもあったようです。

また,父が中学三年生の担任をしていた昭和40年代,山形屋の包装紙に包まれたお歳暮が自宅に届くことがありました。当初は同額の品を返していたそうですが,経済的な負担も大きく,やがて送り返したり,直接返却に出向いたりするようになったといいます。内申書との関係を疑われかねないため,PTAの場や文書で繰り返し辞退を伝えても,なお贈ってくる家庭があったことは,当時の家庭訪問の難しさを物語っているように思います。

老舗の包装紙

贈答品の包装紙といえば,全国的には三越のものが最も有名なのでしょう。一方,鹿児島県内においては,何といっても山形屋の包装紙が特別な存在でした。お中元やお歳暮は「山形屋でなければならない」とまで言われていたほどです。

そこには,長年にわたって築かれてきた百貨店としての信用や,地域に根ざした安心感といった要素が大きく影響していたのでしょう。贈答品を包むその一枚の紙が,品物以上に送り手の気持ちや誠意を伝えてくれると,多くの人が感じていたのだと思います。

このように考えると,包装紙とは単なる包み紙ではありません。そこには店の歴史や信頼,そして贈る側の希望や心遣いまでもが託されています。包装紙は,目に見えない価値をそっと包み込み,相手へと届ける大切な存在なのです。

九州各県の老舗デパート

九州各地には,その土地を代表する百貨店があり,それぞれに印象深い包装紙がありました。鹿児島の山形屋,大分の常盤,熊本の鶴屋,そして福岡の岩田屋などは,その典型といえるでしょう。

これらの百貨店の包装紙は,単に店名を示すものではなく,地域の人々の暮らしや記憶と深く結びついていました。その包みを目にしただけで,「きちんとした品」「間違いのない贈り物」という安心感が自然と伝わってきたものです。

贈答の場面において,どの百貨店の包装紙で包まれているかは,品物の価値を左右するほどの意味を持っていました。包装紙は,その店が積み重ねてきた信用そのものであり,同時に贈る側の心遣いを静かに語る存在でもあったのです。こうした百貨店の包装紙は,今もなお,地域文化の一端として人々の記憶の中に息づいているように思われます。

今のイオン商店街と昔の天文館

話は変わりますが,先日,姶良のイオンモールに行ってきました。イオンは,生鮮食品から電気製品,衣料品,化粧品,バッグなどのブランド品,映画館,ゲームコーナーなど何でも揃っていて,かつての天文館で感じたあの賑わいやときめきがあるのです。駐車料金も要らない,傘も要らない,冷暖房完備で快適な商店街であり,今の若者たちにとって必要なものが全て揃っています。なんで今更天文館にいく必要があるのだろうかと思ってしまいます。

しかし,私たちが天文館に通っていた頃と比べると「何かが違う,何かが足りない」のです。今の若者たちの価値観の変化に伴い商売の在り方も変わってきて仕方ないことも多いと思います。

昔の商店街の御主人は,何回も足を運んでくださる顧客を大切にし,本当に客のことを考えた営業をしていたと思います。商店の前を歩く顧客に対して「〇〇さん,△△が入ったよ」と声をかけてくれるのです。自分のために仕入れてくれたのなら買うしかないのです。

今のイオンモールのテナントでは,若者のニーズに寄り添った品揃えや予約システムは流石です。顧客戦略も昭和期とはまったく異なっています。

一方,天文館では,新しいニーズに追いついていないとまでは言いませんが,敢えて「老舗の暖簾」を捨てるくらいの気持ちが,今の天文館には必要な気がしています。わたしが思っている程度のことは当然経営者たちも考えているのでしょうが,老舗間或いは天文館内での意識改革が共有されないのではないかと思うのです。これは鹿児島全体の風土でもあるのですが,拘りが強くできないのです。例えば福岡博多は「拘りを頑固なまでに持ちながらも,カメレオンのように変化し続けることが出来ているのです」この差は決して縮まることはなさそうです。

◆中福良(天文館)純情・方言商店街」構想

| 二年前,何十年ぶりに徳之島を訪れましたが,街中から方言が消えていて,寂しさを感じました。話せる若者もいなくなくなり,「消滅危機言語」のようで残念に思いました。久しぶりの訪問では,まず方言に接し素朴な人たちに会えることを一番の楽しみにしていたからです。 観光地にリピーターが多い理由は,その土地が持つ多様な魅力にあるのだと思います。四季折々に表情を変える自然,土地に根ざした豊かな食文化,そして方言や伝統文化が日常の中で息づいていること。そうした要素が重なり合うことで,訪れるたびに新しい発見や心の動きが生まれます。その土地ならではの文化に触れられないのであれば,人を何度も引き寄せることはないのでしょう。 そこで,一つの提案として,天文館を「鹿児島弁が溢れる街」にしてみたらいかがでしょうか。天文館に行くと,街の店主が通じないほどの方言で話しかけてくる,そんな一見すると異様な街づくりをコンセプトにします。 来街者には,スマートフォンに鹿児島弁翻訳機能をダウンロードしてもらい,「天文館・ケモン(買い物)ツアー」や黒川温泉の入湯手形をパクリ「だいやめ手形」として街を巡り,ポイントを獲得できる仕組みで割引料金を導入します。アーケード内では鹿児島弁のみの放送を流し,通訳ガイドを数名配置します。屋台村を新設し,当然,飲み屋街や飲食店でも,原則として方言を使うこととします。 その結果,訪れた人はまるで外国を旅しているかのような感覚を味わうことができます。これを「天文館・中福良(なかふくら)純情方言商店街」と名付けてみてはどうでしょうか。どこかのパクリみたいですが,…。(そんなことはできません!知らんけど…) ※ 中福良の地名については以前の投稿で取り上げています。 |

・山形屋・丸屋・高島屋