でもしか先生

終戦直後の日本は,仕事のない厳しい時代でした。しかし,朝鮮戦争の勃発を契機に状況は一変し,日本は特需に沸き,高度経済成長期へと入っていきました。私の父たちの世代にとって,特に都会では仕事が急増し,人手不足が深刻な時代であったと言われています。

この時代,鹿児島から東京や大阪へ職を求めて移住した人々は非常に多く,私の叔父で公務員になった以外は皆,都会へ移っていきました。

こうした時代背景の中で,「でもしか先生」という言葉が流行しました。これは「教員にでもなるか」,「教員しかなれない」といった意味合いを含む,やや揶揄的な表現でした。しかし,企業の少なかった鹿児島においては,教職の道は決して安易なものではなく,相応の覚悟と努力を要する職業であったように思われます。

団塊の世代の就職難

一方で,戦後のベビーブームにより子どもの数が急増し,それに伴って教員の採用数も大幅に増えました。そのため,現在90歳以上の方々が若い頃は,教職に就きやすい時代であったといえます。しかし,鹿児島では地元の公務員として働くことを選んだ人たちも多く,私より10歳ほど上にあたる現在80歳以上の男性教員は,意外なほど少ない状況となりました。

あまり知られていないことですが,当時の鹿児島県の教員採用枠は予算の関係から,短期大学卒枠と四年制大学卒枠に分かれており,四年制大学卒枠は非常に少なかったのです。そのため,国立大学の教育学部を卒業した男性受験者が不採用となり,短期大学卒の女性教員が多く採用されるなど,必ずしも純粋な競争試験とは言えない時代でもありました。私が教職に就いたころ,40代の男性教員が非常に少なく,たまに小規模校に転入してくると「宝くじに当たった」とPTA役員が話していたのを聞いたことがあります。

やがて父たちの世代が大量に退職する時期を迎えると,私たちの世代は「団塊の世代」のような深刻な就職難に直面することもなく,教職への道は比較的「広き門」となっていました。教育学部出身ではない私が教員になることができたのも,このような時代の流れと社会的背景に支えられていたからだと思っています。

ワーク・ライフ・バランス~定員割れ

近年,企業の多い都会だけでなく,九州各県においても教職員採用試験の志願者が激減し,定員割れが生じるなど,深刻な問題が発生しています。かつて地方の安定した職業の代表とされた教職が,若い世代から選ばれにくくなっている現状になっているようです。

その主な原因として,まず挙げられるのが長時間労働を前提とした過酷な労働環境です。若い世代が重視する「ワーク・ライフ・バランス」と大きく乖離していることに加え,給特法による教職調整額の仕組みが,事実上の労基法違反状態を温存している点も問題視されています。さらに,部活動の顧問や宛て職など本来の授業以外の業務が多いことや,業務量に見合った待遇とは言い難い給与水準も,志願者減少の大きな要因となっています。

近年,就職先を選ぶ際に,ワークライフバランスが重要な要素になってきており,このままでは教職に魅力を感じず,学校教員が就職先として選ばれなくなるようです。今の若者は無理をしません。国や県はこうした学生の声を受け止めて,一刻も早く改善策を講じてもらいたいものです。

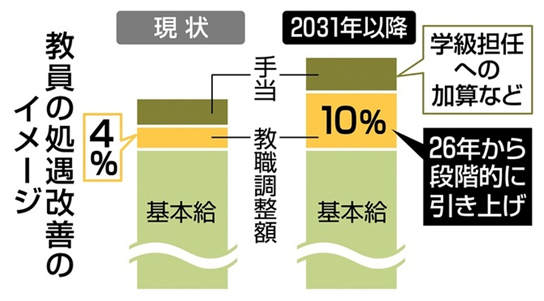

教職調整額が5%へ

そのような中,本年1月から50数年ぶりに教職調整額が見直され,調整額が4%から5%へと引き上げられました。そこで鹿児島県の四年制大学卒の初任給を元に計算してみると,月額で約2000円程度の増額となりますが,目先の給与にだけ視点を当て,違法状態を抜本的に改める姿勢は見られません。

本来,教職調整額という制度そのものに無理があります。この制度は,教員の時間外勤務を一律に扱い,実際の労働実態を正確に反映していません。その結果,「定額働かせ放題」の長時間労働が常態化しても問題が見えにくくなり,改善の議論が先送りされてきました。

だからこそ,教職調整額は廃止し,他の公務員と同様に残業代を支給する制度へと見直すべきだと考えます。残業代が明確に発生する仕組みになれば,経費削減上,時間外勤務をいかに抑えるかが現実的な課題として浮かび上がります。そして,教員が担うべき本来の仕事内容とは何か,どこまでが業務として必要なのかといった根本的な議論が進むはずです。制度の見直しは,単なる待遇改善にとどまらず,教育現場の在り方を問い直す契機になるのではないでしょうか。

・西日本新聞より

確かに,教職員数は他の公務員と比べても絶対数が多く,鹿児島県のように財政規模の小さい自治体では,予算上の制約が厳しい事情も理解できます。しかし,それ以上に鹿児島県教育委員会は,今だに「鹿児島の若者は公務員希望者が多いとの公務員神話」から脱却できていないようで,大幅な労働条件の改善に踏み込もうとする姿勢は感じられません。

離島勤務の負担

また,本県における教職離れの最大の要因の一つとして,離島勤務の負担が挙げられます。職種によっては二度目の離島交流が求められる場合もあり,これが教職志望者や現職教員にとって大きな心理的・生活的なネックとなっています。

この課題に対する解決策の一つとして,鹿児島市の政令指定都市への移行が考えられるのではないでしょうか。例えば熊本県では,熊本市が政令指定都市であり,教職員の人事異動は熊本県教育委員会と熊本市教育委員会とで役割分担がなされています。その結果,中央部の熊本市を境に県北部と県南部に大きく分けられ,それぞれの管轄内で異動が行われています。これにより,異動後も通勤可能な範囲に勤務先が収まり,ワーク・ライフ・バランスの確保が可能となっています。

この仕組みに倣い,鹿児島市の政令指定都市が叶えば,鹿児島市の教職員は鹿児島市だけになるので,鹿児島県においても,人事異動の標準を大幅に改善しなければなりません。まず,県内の異動地区を①大隅半島,②薩摩半島,③熊毛地区,④大島地区の四つに大別し,さらにそれぞれを地理的に北部・南部に分けて運用することが考えられます。こうした区分によって,多くの場合,自宅から通勤可能な範囲での異動が実現できるでしょう。これは初めての試みではなく,本県でも戦後しばらく市町村単位での人事異動が行われていました。改めて地域性と生活実態を踏まえた人事制度を構築することが,教職員の定着と働きやすさの向上につながるのではないかと考えます。

| 【1】「教育委員会法」と「地方教育行政法」 戦前,警察官や教師,役場職員は「国の事務を担う存在」と位置づけられており,給与は地方が負担する一方で,身分は官吏(国家公務員)とされていました。しかし,戦後の教育改革により,この考え方は大きく転換します。教育は「地方公共団体の事務」と整理され,公立学校の教職員も地方公務員へと身分が改められました。 戦後間もない昭和23年の「教育委員会法」の施行によって,教員の身分は学校設置者である市町村に属し,任命権は市町村教育委員会が持つこととなりました。その後,昭和31年に「地方教育行政法」が施行されるまでの間は,市町村単位での採用が原則であり,鹿児島県内であっても他の市町村へ異動する場合には,一度退職する形をとっていました。このため,当時は離島への交流人事は行われていなかったのです。 【2】政令指定都市 政令指定都市は,地方自治法において「政令で指定する人口50万人以上の市」と定められています。現在ではその基準が広く定着していますが,鹿児島市においても,かつて政令指定都市への移行が検討された時期がありました。 今後は,県と市町村の行政の効率化やスリム化を目的として,道州制を含む地方制度改革の議論が一層進むと考えられます。しかし,鹿児島県では,県内の一極集中が進む中で,政令指定都市化により鹿児島市が県の権限から外れることを懸念し,反対しているとの見方もあります。仮に鹿児島市が政令指定都市となれば,教職員人事は鹿児島市が担うことになり,県全体の教職員人事制度は大きな転換期を迎えることになります。 かつてこの議論が行われていた頃,鹿児島市教育委員会の担当者が「(中核都市の人事権委譲で)県から人事権が移されれば,離島の人事が困難になる」として反対する意見を聞いたことがありました。しかし,そもそも鹿児島市が離島人事を心配する必要はありません。戦後しばらくの間,教職員人事は市町村単位で運用され,離島への異動を前提としない制度で成り立っていたのです。 また,現代は「ワーク・ライフ・バランス」が重視され,転勤そのものを敬遠する傾向が強まっています。とりわけ,離島やへき地への複数回の異動を望まない教職員が多いのが実情でしょう。県の担当者も既得の制度に固執するのではなく,時代の変化に即した新たなルールを構築すべき段階に来ています。最近1~2年で,或いは離島勤務が決まったら学校を辞める若手教職員が増えているそうです。 一方で,近年は地方での生活を望む生き方や仕事観の多様化により,あえて地方や離島での勤務を希望する若者も見られます。離島手当などの処遇を充実させることで,意欲ある人材を呼び込むことは十分に可能です。制度は守るものではなく,時代に合わせて更新していくものだと思うのです。 |

・ブラック職場とモンスターペアレント