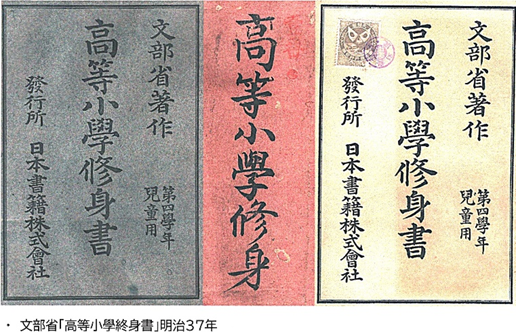

数年前,福岡市の古本屋で,「高等小學終身書」という明治37年度の終身読本を手にしました。数ページに渡り当時の教員の鉛筆書きのコメントが残っており,道徳教育の変遷を知る貴重な資料であり購入しました。明治期から大正期にかけて道徳教育は大きな転換期が訪れるのです。当時の教員たちの息遣いが聞こえ,時代を変えていく大きな力が学校現場にも確かにあったと思われる書込みでしたので紹介します。

高等小學終身書

教育現場の戦前の道徳教育は,「修身」という科目として儒教の伝統的な教えを基にしており,教育勅語が発布された明治23年から昭和20年の敗戦まで続いていました。

・印紙に赤いスタンプで翻刻發行者印(すでにある本や原稿を木版や活版で新たに起こし刊行した写本,版本の本などを木版,活版などで再製すること)があるので,当時の再版読本のようです。

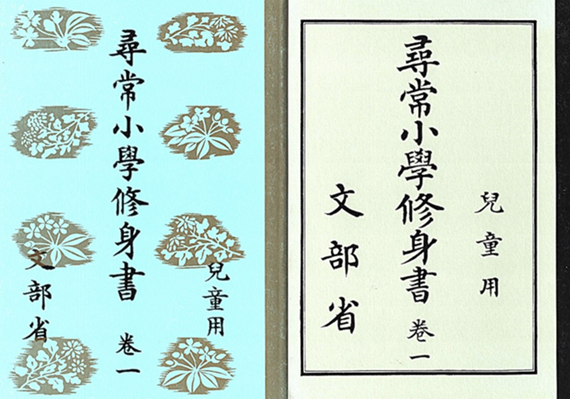

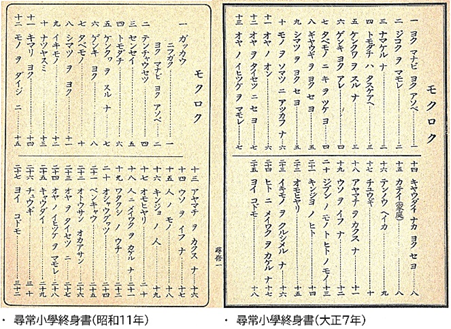

終身の目次

この終身読本の目次を見ると,次の①「個人としての心得」,②「国民としての心得」,③「総括」の三つの大項目と28の小項目から成り立っています。内容も伝統的な教えを中心に,教師の講義による教え諭す指導法が中心だったようです。

① 個人としての心得

第1課「知識」・第2課「勇気」・第3課「忍耐」・第4課「反省」・第5課「節制」・第6課「謙遜」・第7課「品位」・第8課「言語」・第9課「衣服」・第10課「勤労」・第11課「職業」・第12課「競争」・第13課「信用」・第14課「金銭」・第15課「規律」・第16課「自律自営」・第17課「学理の応用」・第18課「修徳」・第19課「自己の発達進歩」・第20課「交際の心得」・第21課「動物の取扱」

② 国民としての心得

第22課「大日本帝国」・第23課「忠君愛国」・第24課「国民の務」・第25課「国語の務(つづき)」・第26課「自治体」・第27課「職員選挙」

③ 総括

第28課「よき日本人」

この中から,最初の「知識」と最後の「よき日本人」を紹介します。

第1課「知識」

1 原文

| 知識は身を立つる基にして,知識なければ何事をもなしがたし。これをみがく必要は,時勢の進歩とともに,いよいよ,その度を加ふ。知識の種類は,きはめて多く,一人の力を以て,あらゆる知識を得んこと,もとより,望むべからず。されば,まづ,わが業務に必要なる知識を得んことをつとめ,有益なる書物を読みなどして,無益に,時を費さざるよーにすべし。少年の時は気力盛にして記憶強く,知識をみがくに,もっとも適当なる時期なれば,この好時期を失うべからず。少年の時,怠惰ならば,成長して後,かならず悔ゆることあるべし。 |

2 現代語訳

知識は自立の基盤であり,知識がなければ何事も成し遂げることは難しい。そのため,知識を磨く必要は,時代の進歩とともにますます重要になっていく。知識の種類は非常に多く,ひとりであらゆる知識を身につけることは,元々望むべきではない。だから,まずは自分の仕事に必要な知識を得ることに努め,有益な本を読むなどして,無駄に時間を浪費しないようにすべきだ。少年の時期は,気力が盛んで記憶力も強く,知識を磨くのに最も適した時期だから,この貴重な時期を無駄にしてはならない。もし少年の頃に怠けていたなら,成長してから必ず後悔することになるだろう。

※ 要するに,知識を早い段階で身につけることの大切さを説いており,特に少年期に努力することが重要であるということです。

第28課「よき日本人」

1 原文

| よき日本人は父母兄弟姉妹に対して,よく,その務をつくし,祖先を敬ふことを忘れず,主人としては,僕婢をあわれみ僕婢としては,主人に忠実なるべし。 よき日本人は盟友,近所の人,公衆に対して,それぞれ道を以て交り,他人の身体,財産,自由,名誉を重んずべし。恩を受けてはこれを忘れず,何事にも正直にし,約束を違へず,度量を大きくし,親切をつくし,慈善をなし,正義を重んじて,仁慈の心に富み,また,社会に対しては,その秩序を重んじ,その進歩をはかるべし。 外国人に対しても,また,その道を失はざるよー心がくべし。 よき日本人は身体を発達せしめ,知識をみがき,勇気,忍耐,反省,節制,謙遜等の諸徳を養ひ,勤労,職業,競争,信用,金銭等に関する心得を守り,よき習慣をつくり,徳を修め,学理の応用に心を用い,自己の発達進歩をはかるべし。 よき日本人はわが国体を重んじ,忠君愛国の士気を養ひ,国民としての務をつくすべし。 かくのごとくにして,身を立て,家を興し,世のため,人のために,つくすは,よき日本人の行にして,これ等の心得を守るは,明治23年10月30日に下したまひし勅語の御趣意にそひたてまつるの道なり。 |

2 現代語訳

良い日本人は,父母や兄弟姉妹に対して,その責務を果たし,祖先を敬うことを忘れません。そして,主人としては,使用人を思いやり,使用人は,主人に忠実でなければなりません。

良い日本人は,仲間や近隣の人々,公衆に対して,それぞれの立場にふさわしい方法で交わり,他人の身体,財産,自由,名誉を尊重すべきです。恩を受けたらそれを忘れず,何事にも正直で,約束を守り,心を広く持ち,親切を尽くし,慈善活動を行い,正義を重んじ,仁愛の心に満ちているべきです。また,社会に対しては,その秩序を守り,進歩を促すべきです。外国の人々に対しても,その道を外すことなく,慎み深く接する心を持たなければなりません。

良い日本人は,身体を鍛え,知識を深め,勇気,忍耐,反省,節制,謙遜などの徳を養い,勤勉に働き,職業において競争と信用を大切にし,金銭に関する心得を守り,良い習慣を作り,徳を修め,学問を実生活に生かし,自分の成長と進歩を目指すべきです。

良い日本人は,国家の根本を重んじ,忠君愛国の精神を育て,国民としての責任を果たすべきです。このようにして,個人として立身し,家庭を築き,社会や人々のために尽力することが,良い日本人の行いであり,これらの心得を守ることは,明治23年10月30日に示された勅語の趣旨に沿う道であると言えるのです。

※ 良い日本人としての道徳的な行動指針を示しており,家族,社会,国家への責任を果たすこと,そして自己を磨くことが重要であると強調しています。

終身から道徳へ

終戦後,GHQは「国史」や「修身」を軍国主義教育と見なし,これらの教科の教授を停止する指令を出しました。具体的には,「修身,日本歴史及び地理停止に関する件(終身,日本歴史及び地理など特定の教科の教授法を指令する一切の法令を直ちに停止すること)」という指令を出し,授業を停止させました。1950年代に入り,内容を変更し,「道徳」として再び復活することとなりました。

当時,小学校低学年では「修身口授(行儀の諭)」という科目が週に1時間程度実施されており,その授業形態は教師が談義や口述で行うものでした。内容は,日常の学校生活での過ごし方や心得を教えるものであったとされています。儒教の教えは「やってはいけないこと」を中心に教えるため,「自主性が育たない」と批判されることがありました。

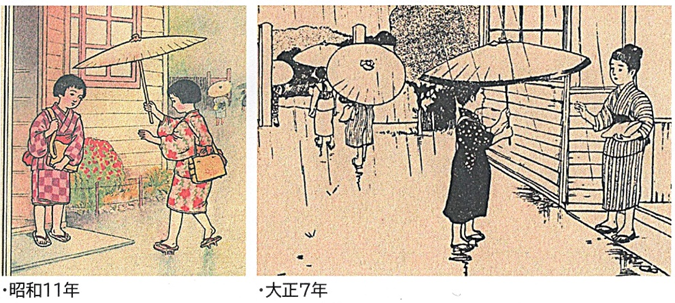

・昭和11年 ・大正7年

具体的な終身の時間の指導

この挿絵は,大正7年と昭和11年度の両方に登場しています。目録には「友だち」という徳目が記されていますが,どちらの年度にも文章はなく,挿絵だけが掲載されています。この時代の授業形態は,教師が談義や口述で進めるものであったと言われています。読本の挿絵をもとに,子どもたちに感想を述べさせて授業が進められていったのです。現代ならばすぐに飽きてしまうかもしれませんが,当時の子どもたちはきっと我慢強かったのでしょうね。

T: この絵を見てどう思いますか?

C: 傘を忘れた友達を待って,一緒に帰ったのだと思います。

C: 先に帰っていた友達が駆け寄ってきていますので,親友のことが心配になり,途中で学校に引き返してくれたのだと思います。

C: もしかしたら,友達が家に着いて心配になり,家から傘を持ってきてくれたのかもしれません。

T: 皆さんも,このように親切にしてもらった経験がありますか?

C: 僕は,大雨になって途方に暮れていたときに,親友が待っていてくれて,とても嬉しかったです。

C: 私もあります。だから,いつかその恩を返そうと思っています。

T: 先生も,みんなと同じような経験があります。怪我をして歩けなかったとき,友達が背負って家まで連れていってくれました。今でもその友達に感謝していますし,その友達とは今でも無二の親友です。

このような感じでしょうか。当時の先生方は本当に指導力があったのですね。

「知・徳・体」から「徳・知・体」へ

「新学力観」とは,平成元年から学習指導要領に採用された学力観のことです。昭和50年代の後半からすでに「新しい学力観」や「生きる力」という言葉が広まり,多くの教育現場で使われていました。

学校の職員研修では,学習指導要領の移行に向けて多くの時間が費やされ,教育目標や教育課程,学習指導過程の改訂作業が進められました。当時,教務主任や研修係の先生方は非常に忙しく,大変だったようです。文部省(平成13年度からは文科省)からの資料も遅れて届くことが多く,私たちは県教育委員会や大学の教育課程講座に参加して資料を収集していたと記憶しています。

「生きる力」とは,①知(確かな学力),②徳(豊かな人間性),③体(健康・体力)という三つの要素から成り立っており,この力を育むことが求められました。その後,教育現場では「①徳,②知,③体」と順番が変わり,知育よりも徳育が強調されるなど,教育の方向性にさまざまな変化が見られた時代でした。

現在行われている道徳教育一つをとっても明治以来多くの変遷を経て,時代の要請や子どもたちの実態に応じて日々更新されているのですね。