Ⅰ 熱田神宮を訪ねて

大阪や京都,東京にはよく足を運びますが,その中間点にある名古屋にはなかなか訪れる機会がなく,今回が初めての訪問となりました。名古屋といえば,私にとってはやはり名古屋城と熱田神宮が真っ先に思い浮かぶ名所で,今回の旅でようやく念願が叶いました。

名古屋城を訪ねて

今回の旅は,急に決まったもので,事前の下調べもそこそこに名古屋城を訪れました。いよいよ天守に入ろうとしたときに案内の方から入場できないことを知らされ,ショックを受けました。

名古屋城はかつて昭和20年の戦災によって焼失し,その後昭和34年に鉄骨鉄筋コンクリート造の天守として再建されたそうです。再建から半世紀以上が経ち,設備の老朽化や耐震性の問題が浮上し,6年ほど前から天守への入場禁止の状態になっています。再整備にあたっては国からの許可待ちの状態が続いているとのことでした。

・ 清正の石曳:天守の石垣普請は,加藤清正に割り当てられ,清正自ら石の上に乗り音頭をとったと伝えられている様子だそうです。(案内板より)

名古屋城は,単なる観光資源ではなく,私たち国民の大切な財産で,歴史と文化を語り継ぐ貴重な存在です。一日も早く工事が進み,見学ができる日が来ることを,心から願っています。

源頼朝の生誕地

・右大将頼朝公誕生舊地

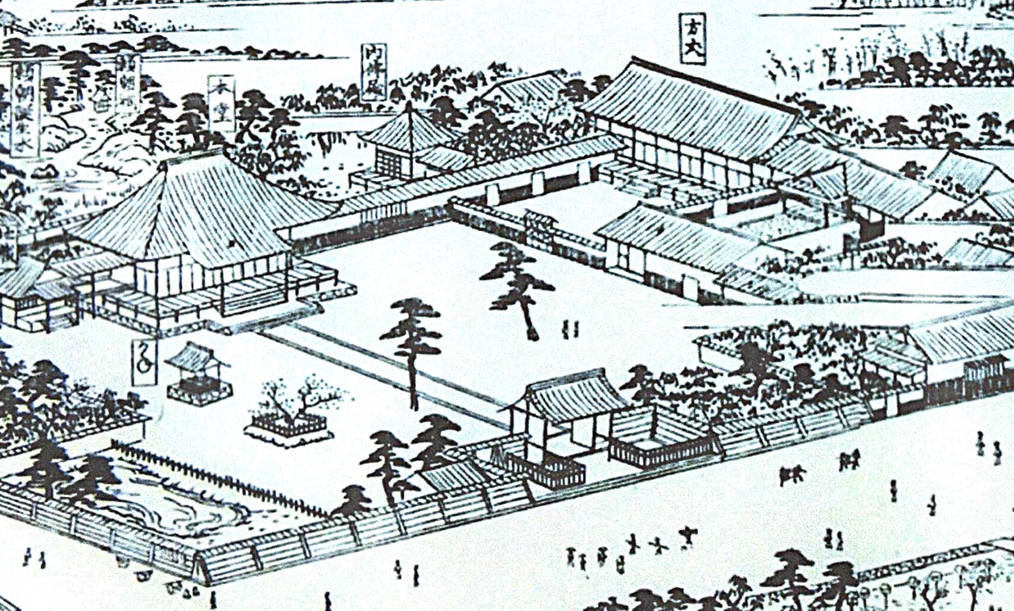

もう一カ所,ぜひ訪れたかった場所が,源頼朝の出生地とされる「妙光山誓願尼寺」です。案内板によれば,誓願寺は源頼朝公の生誕の地と伝えられ,かつては境内に頼朝公の霊社が鎮守として祀られていたとのことです。そばにある小さな池は,頼朝公の「産湯の池」とも呼ばれていたそうです。

このあたり一帯には,平安時代末期,熱田大宮司・藤原季範の別邸がありました。その季範の娘が由良御前で,源義朝の正室となり,1147年身ごもって実家の熱田へ戻り,この別邸で頼朝を出産したといわれています。

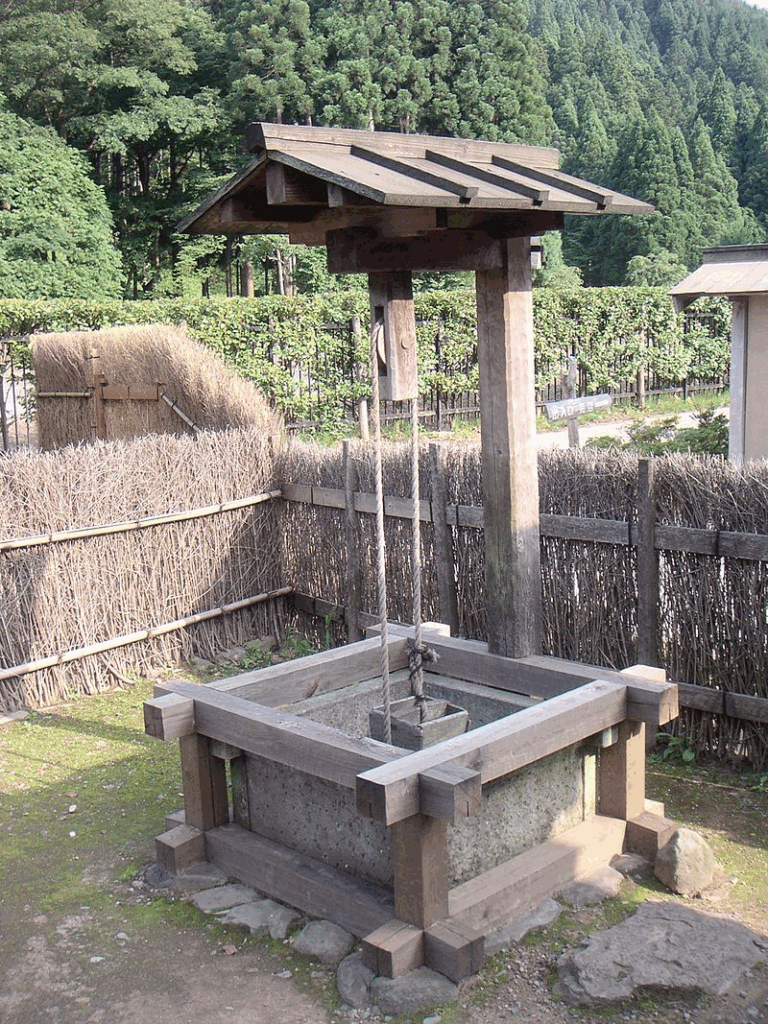

・頼朝の産湯と伝わる井戸と小さな池

その後,享禄2年(1529),この別邸の跡地に,尼の妙光尼日秀(善光上人)によって誓願寺が創建されました。寺号は妙光山(西山浄土宗系)と称し,本尊は木造の阿弥陀如来坐像だそうです。

天皇家ともゆかりのある熱田神宮の大宮司・藤原季範の娘,由良御前と,父・源義朝の間に生まれた源頼朝。名門・藤原家と源氏の血脈が交わったこの地に,源頼朝が誕生し,武家社会の歴史が始まったのです。

Ⅱ 離島の水事情

平安末期の頼朝の時代の水事情を知る為に,参考までに昭和前期頃の鹿児島県の離島の水事情と合わせて考えてみましょう。

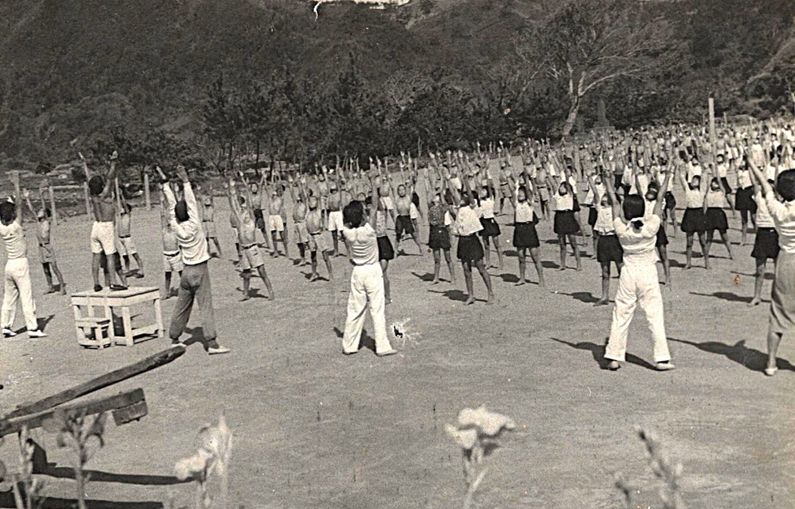

父の初任校での水事情

父の初任校は,離島の小さな学校でした。現在では,職員住宅に風呂や水道が備わっているのが当たり前ですが,当時はまだそのような設備はなく,風呂は共同風呂,水道もありませんでした。

奥さんたちは,毎日学校の井戸に集まり,水を汲んでいたそうです。重たい桶を抱えて坂道を登って住宅まで運ぶのは,想像以上の重労働で,水汲みは朝晩の大きな仕事だったとようです。水はとても貴重なもので,洗濯は当然ながら更に下の小さな川で行っていました。近所でお産があると,近所の人々が集まり,皆で協力して産湯の湯を沸かしていたそうです。

・ウィキペディアより

頼朝の「産湯の井戸」

先日,熱田を訪ねた際に,頼朝の「産湯の井戸」とされる,苔むした石組みの古井戸を見ることができました。「ここから武家社会の歴史が始まったのか」と思うと,感慨深いものがありました。

・ウィキペディアより

平安時代の水事情は,現代と比べものにならないほど厳しく,自宅に井戸を持つことができたのは,貴族や有力者などごく限られた一部の人たちでした。庶民は,寺社仏閣の井戸や共同の井戸を利用していたといいます。

「産湯」とは,生まれたばかりの赤ん坊が初めてつかる湯のことです。特に冬場には,出産で冷え切った母子の体を温める,まさに「命の水」となりました。同時に,出産にともなう穢れを祓い,赤ん坊の命を清めるという,神聖な意味合いも込められていました。生まれた土地の産土神社で産湯を使わせる風習もあり,赤ん坊は産湯を通して「人間社会の一員」として迎え入れられていたのです。

また,当時の井戸事情は非常に厳しく,飲料水として使用できるようなきれいな井戸は少なかったといいます。とくに離島の海辺に近い井戸には塩分が混じっており,飲み水には適さないものが多かったそうです。

現代では,蛇口をひねればすぐに水が出てくる暮らしが当たり前になっていますが,こうした歴史を思い返すと,頼朝ゆかりの産湯の井戸を見る目も,また違ったものになるように感じられます。