NHKの「美の壷」で紹介された「たたら製鉄」は,出雲地方を始め全国的に昔から伝わる鉄の作り方です。藩政時代は,製鉄法は門外不出で長い間秘密にされていたので,あまり知られていませんでした。明治以降,少しずつ人々に知られるようになり,最近は「たたら製鉄」について多くの研究が進んできたようです。私が「出雲のたたら製鉄」と聞くと,真っ先に思い浮かぶのが「古代製鉄との関わりの強い三種の神器の一つ草薙の剣」です。今回,訪れた熱田神宮の主祭神の霊代として祀られているそうです。

三種の神器とは

① 八咫鏡(やたのかがみ)

この鏡は,太陽の神さま「アマテラスオオミカミ」を表しています。鏡は光を反射する道具なので,神さまのように特別で神聖な存在をあらわしています。

② 草薙剣(くさなぎのつるぎ)

この剣は,力や強さの象徴です。戦いのときに使われる道具なので,国を守る力や,国の威厳(いげん)を表しています。これが日本の鉄づくり「たたら製鉄」と繋がっていきます。

③ 勾玉(まがたま)

勾玉は,死なないことや永遠の命をあらわしています。玉は魂(たましい)や生命力を象徴していて,とても神聖なものとされています。

たたら製鉄

「たたら製鉄」は特に,出雲地方に伝わる古代の製鉄法が有名です。出雲は神話の舞台として知られ,斐伊川の上流では良質な砂鉄が採れたため,昔から鉄作りが盛んでした。たたら製鉄は,日本独自の技術で,砂鉄と木炭を使い,冬の乾燥した時期に粘土の炉で三日三晩火を焚いて鉄を作ります。炉の中には,真っ赤に焼けた鉄の塊「鉧(けら)」ができ,そこから最高級の鉄「玉鋼(たまはがね)」が取り出されます。これが日本刀の材料になるのです。

また,スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治して「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」を得たという神話は,出雲に鉄の文化があったことを示していると考えられています。また,神話に描かれたことは製鉄技術を持ち武器を産出していた強大な出雲国を傘下にいれたと言うことなのでしょう。

火の河原(ひのこら)について

「火の河原」という地名は,もともとの「河原(こうはら)」という言葉が方言で「こら」と呼ばれるようになったことが由来です。鹿児島では川のことを「こう」と言うことが多く,神殿(河戸)や甲突(暴れ川で突かれてえぐられた所),河頭(川上)などがその例です。

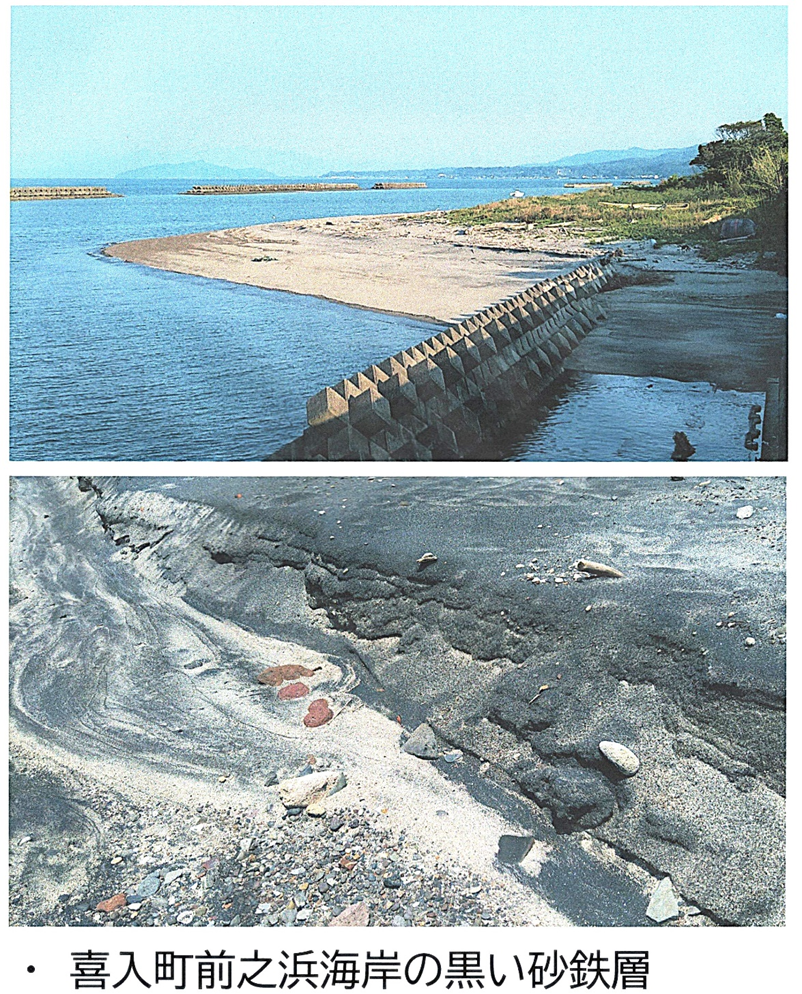

種子島は砂鉄がとれる場所で中世から製鉄技術が発達しており,「種子ばさみ」や鉄分が多く黒っぽい陶芸などの工芸品が生まれました。薩摩藩が薩摩半島内で主に砂鉄を採っていた場所が前之浜海岸や頴娃海岸でした。それらは山砂鉄が採れた千貫平の分水嶺から流れる貝底川(かいぞこ)や馬渡川,集川の河口域に当たる場所でした。また,ふつうの鉄はさびると赤く酸化(赤さび)します。一方,砂鉄は黒く酸化(黒さび)したものです。

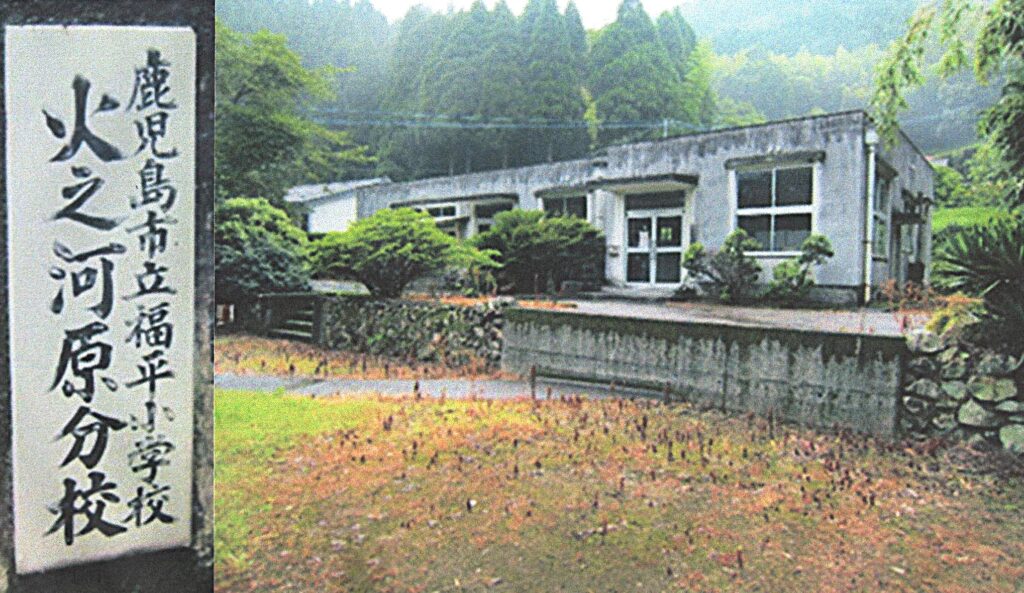

・「福平小学校火之河原分校」昭和51年3月閉校

案内板によると,今からおよそ200年以上前,この地に製鉄や製炭を目的として,万の瀬川の下流の川辺方面から人々が移り住んできました。これが「火の河原」の始まりとされています。火の河原では,製鉄が行われていたという伝承が残っているだけでなく,火の河原と万の瀬川が合流する場所では,多くの「かなくそ」(鉄の精錬の際に出るカス)が見つかっているそうです。

当時の製鉄では,砂鉄を素鉄(すてつ)にするまでに約15日かかり,その間に使う木炭は,砂鉄の約10倍も必要でした。また,ふいご(炉に風を送る装置)を動かすためには,火の河原川沿いに設けられた水車が利用されていました。

砂鉄は主に,喜入の前の浜(前之浜)から運ばれてきました。人が肩に背負ったり,馬を使って運んだりしたそうです。その当時,砂鉄を運んでいた農民の間には,「シャバでムイなものは西目の百姓,前の浜から砂運ぶ…」という歌もあり,砂鉄の運搬がとても大変だったことが分かります。

・多々良製鉄の木材を切り出した山

砂鉄は,もともとは山でとれる「山砂鉄」と呼ばれるものです。これが風や雨でくずれて,土や砂といっしょに川に流れこみ,川の底などにたまると「川砂鉄」となります。さらに,それが海まで流れていき,波によって酸化鉄だけが分かれて残ったものが「浜砂鉄」です。鹿児島は海岸線が長く,この浜砂鉄がたくさんあります。

・前之浜海岸に浜砂鉄を運んだ貝底川

製鉄の場が砂鉄の採れる海岸ではなく,このような山奥にあったのは,当時は燃料に木炭を使っていて,その量が非常に多かったためです。特に製鉄に適した広葉樹のある場所が必要だったほか,他の藩に製鉄の技術を知られないようにするためでもあったと考えられます。

このような理由から,火の河原という地名の「火」は,製鉄や製炭を意味しており,また,川の上流にあることは,砂鉄から不純物を取り除くため何度も水で洗う必要があったからです。さらに,ふいごを動かすための水車も川沿いでなければ設置できなかったため,河原にあることは製鉄の場所として重要な条件だったと考えられます。

たたら製鉄は,日本で古代から江戸時代ごろまで発達した製鉄法です。この名前は,炉に空気を送り込む道具「ふいご」のことを「たたら」と呼んでいたことに因んでいます。

鉄は自然の中にはほとんどそのままの形では存在せず,「酸化鉄」という形で鉄鉱石や砂鉄として分布しています。鉄を取り出すには,酸化鉄から高温で酸素を取りのぞく「還元(かんげん)」という作業が必要です。そして,銑鉄や鋼(はがね)を作るには,さらに炭素と結びつけることが必要です。たたら製鉄では,主に砂鉄を原料として使い,燃料には木炭が使われていました。

・ソブのたまり場所

また,川の近くや山の中の水たまりで,油が浮いているように見える場所を見たことがある人もいると思います。よく見ると,最初は赤いサビのように見えますが,時間がたつとガソリンのような光り方をすることもあります。これは「鉄バクテリア」という生き物が鉄分を食べたあとのカスだそうです。このカスを「ソブ」と呼び,砂鉄と混ぜてたたら製鉄の材料に使うそうです。

・鉄分が酸化した赤い水(左)と鉄バクテリアで光る鉄分「ソブ」(右)

・ソブを集めて加熱すると黒くなります。これを砂鉄や木炭と混ぜるそうです。

鹿児島市の吉野に「菖蒲谷(しょうぶだに)」という地名がありますが,これは菖蒲の花が咲いていたからではなく,「ソブ」がたくさんある場所という意味だと言われています。他にも戦場の由来が残る「勝負谷」の地名も同様です。