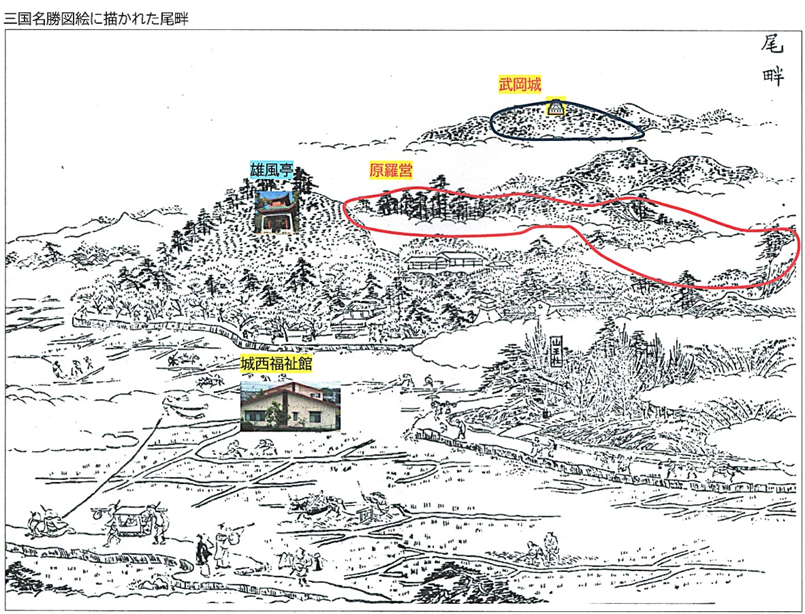

2月26日号でも紹介しましたように,南北朝時代には,現在の鹿児島中央駅付近に,島津方と戦った畠中方の山城・陣跡である「原羅営(はららえい)」がありました。この場所は,江戸時代に名勝地として知られ,島津重豪が築いた「雄風亭」があった尾畔山(おぐろやま)の隣に位置する窪地にあたり,かつて照国高校のグランドがありました。この原羅営が,原良町の地名由来になるようです。

江戸時代までは,城山は藩の山城として利用されていたため,立ち入りが厳禁されていました。それでこの地が,桜島や城下町を一望できる,まさに城下一の絶景地だったのです。この地には藩主や小松帯刀の別邸も置かれており,幕末には島津斉彬や篤姫,そして維新の志士たちもこの地を訪れ,鹿児島への別れを惜しんだと伝えられています。

鹿児島の地名由来と名勝地「福永門八景」

鹿児島県のホームページによれば,鹿児島の地名の由来として「鹿の子が多く生息していた」という説は,漢字の当て字「鹿児」に基づくものであり,本来の地名由来としては適切ではないようです。

和名抄以来,鹿児島の表記には「加古志満」「麑島(籠島)」「鹿兒嶋」など,さまざまなものが見られます。古くは,現在の桜島のことを「鹿児(籠)島」と呼んでいたとも言われています。そのほかにも,火山を意味する「カグ」という言葉に由来するという説など,いくつかの説があります。また,神話に登場する火の神「カグツチ(火之迦具土神)」との関連を指摘する見方もあります。

福永門八景

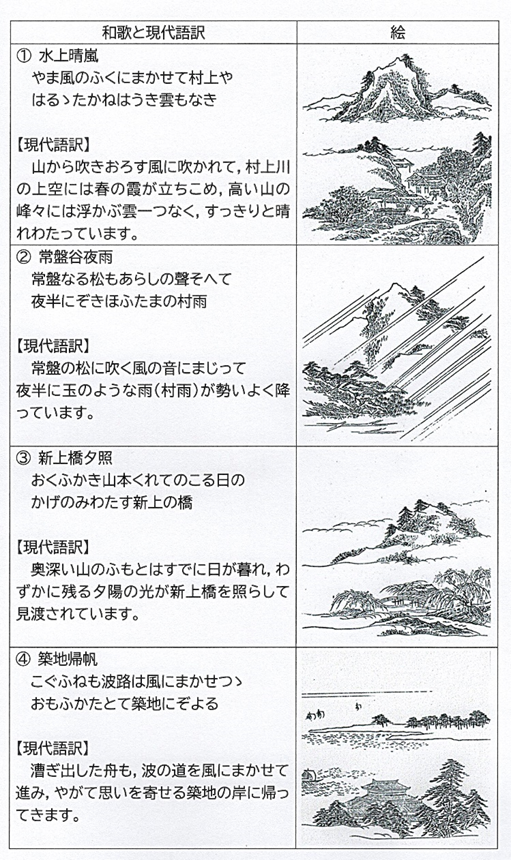

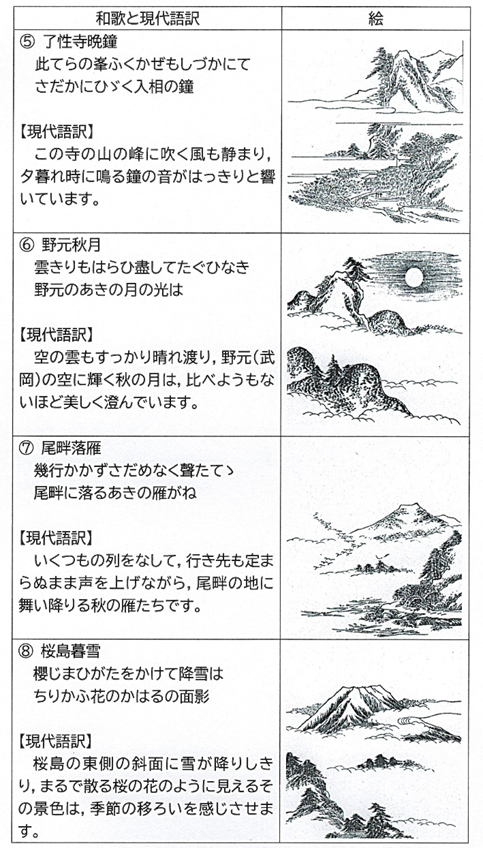

ところで,『三国名勝図会』に「福永門八景」が紹介されています。これは,府城(鹿児島城)の南西にある西田村の福永門から眺めた風景「水上晴嵐・常盤谷夜雨・新上橋夕照・築地歸帆・了性寺晚鐘・野元秋月・尾畔落雁・櫻島暮雪」のことで,現在の西田本通り沿いにあたるようです。

宝暦9年(1759年),宮之原通貫や和田助員に命じて,その風景を図に描かせ,「八景」として題名をつけ,自宅に保管していました。

後に,通貫の孫である通直がその図を京都に持参し,公家の高辻家長に和歌の詠作を依頼しました。家長はそれぞれの景に一首ずつ和歌を詠み,その歌の題を和歌所に納めました。今回,和歌を左側に図絵を右側に記してみました。

三国名勝図絵「福永門八景❶」➀~④

三国名勝図絵「福永門八景❷」⑤から⑧

原羅営

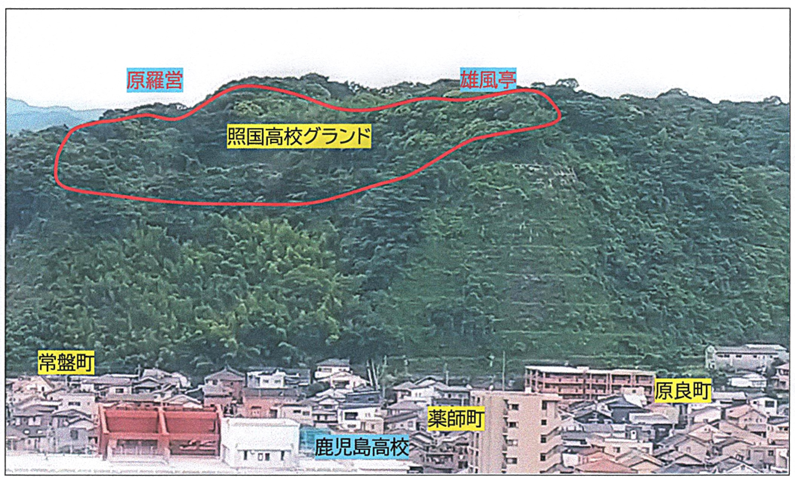

かつて常盤町と原良町の境の尾畔(おぐろ)に,照国高校グランドがありました。赤線で囲んだところが城跡「原羅営」になります。原羅営はこの山の反対側の山田地区まで広がっていました。

原良の地名由来

| ・ 原良という地名の由来として,「原羅営」が挙げられます。九州の遠隔地,特に南九州地域には,未開発の土地が多く存在し,新たに開墾された土地が各地に見られました。大分県や鹿児島県などには,「別府」という地名が多く残されていますが,これは「許可を得て,特別の符号(札)を与えられて開墾された土地」,すなわち開墾地を意味しています。 開墾には水が不可欠であるため,川の近くの平地はこぞって開拓されていきました。このような開墾地には,「針持」「春山」「原田」「小原」など,開墾に由来する地名(ハリ・ハラ)が多く見られます。また,「小原」という地名には,「おばら」「こばら」「おばる」「おはら」「こはら」など複数の読み方がありますが,いずれも開墾地に由来する名称であるようです。 現在の原良町の,かけごしから上流域や明和団地の入口付近にかけては,かつて原良川が蛇行し,袋状の湿地帯を形成していました。このような一面の原野に陣営(戦時の駐屯地)が設けられたことから,「原羅営」と呼ばれたと考えられます。 したがって,「原良」という地名は,「原羅営」から派生したものであり,当時,原良川が蛇行する途中で形成された袋状の地形(中福良)に広がる原野を開墾してできた土地であったことから,原良と名付けられたと解釈するのが地名学的には妥当と思われます。 |

・赤線で囲んだ所が山田まで続く「原羅営」

照国高校(今の城西高校)

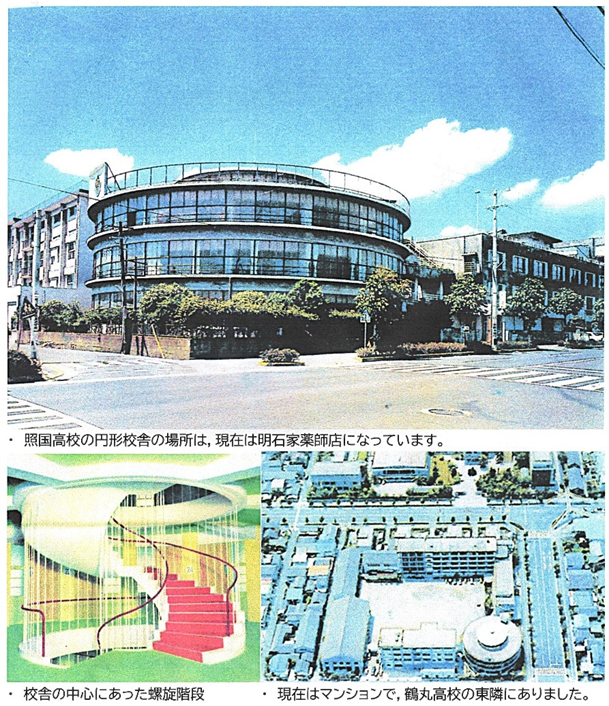

照国高校とは,現在の日置市の城西高校の前身の高校です。場所は鶴丸高校の東隣にあたり,写真の円形校舎は,今の明石家の薬師店の場所にあたります。昭和62年,薬師一丁目から伊集院町に全面移転しました。

・鹿児島城西高等学校HPより