薩摩川内市には,「万葉の川筋散策の路」や川内駅前広場に,大伴家持の銅像が設置されています。大伴家持は,『万葉集』の編纂に関わったことで知られる著名な万葉歌人です。

『続日本紀』には,「従五位上の大伴家持を薩摩守に任じる」との記述があり,家持は薩摩の国府が置かれていた現在の川内市に,薩摩守(長官)としておよそ1年間滞在していたとされています。

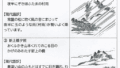

律令制度によって中央政府の支配力が強まる中,大宝2年(702年)には川内の地に薩摩国府が置かれました。薩摩は720年には隼人の乱が起るなど不安定な地域で,それからしばらく後の天平宝字8年(764年)に,家持はやってきたのです。

「万葉の散歩道」の案内板によりますと,大伴家持は,天平18年(746年)に越中国(現在の富山県)で国司を務めた後,因幡国(現在の鳥取県),そして薩摩国の国司(守)に任じられたとされています。

薩摩守としては,764年1月から765年2月までの間,少なくとも1年余り在任しており,当時家持は47歳でした。その後,神護景雲元年(767年)には太宰小弐(次官)として大宰府に異動しております。

・都人が集う大宰府の様子

また,家持は政争に巻き込まれることが多く,因幡守の任を終えた後,藤原仲麻呂暗殺計画に関与した疑いが持たれ,薩摩守への任命は左遷であったと伝えられています。

晩年には,持節征東将軍として陸奥国(現在の東北地方)に赴き,延暦4年(785年)に68歳で亡くなりました。

・ 家持の生涯異動地図

奈良時代の国司は,任地に実際に赴くのが一般的で,任地に行かない「遥任」の国司はまれであったとされています。大伴家持は国司時代,歌人として任地で詠んだ歌が『万葉集』などに収められており,その足跡が残されています。

しかし,薩摩に関する作品や記録が残されていないことが気がかりです。記録によれば,家持は薩摩守に1年余り在任したあと,767年には,49歳で大宰府へ異動しています。

彼は国司在任中の他の任地では歌を残していることからも,左遷人事の影響か薩摩守在任時の歌や記録が一切見られないのは不自然とも考えられます。そのため,実際に薩摩の地に赴任していたかどうかについては,確実な証拠が乏しいのが現状です。

彼の在任中,鹿児島では有史以来の桜島四大噴火の一つとされる「天平宝字の噴火」(764年〜766年)が発生し,多くの島民が避難したとする記録が地元に残されているそうです。

役人であり,同時に歌人でもあった大伴家持であれば,このような大規模な出来事について何らかの記録や和歌を残していても不思議ではありません。しかしながら,現時点ではそのような資料が確認されておらず,非常に不思議に感じられます。今後,薩摩在任時の事績を裏付ける史料や作品が新たに発見されることを願っています。

三人の母

ウィキペディアによると,大伴家持の母は,大伴旅人と親しかった多治比縣守の娘である丹比郎女だと考えられています。また,家持には養母もいました。一人は家持の叔母で,歌の師匠でもあった大伴郎女です。もう一人は,大伴郎女が亡くなったあとに家持を育て,義理の母となった坂上郎女です。

余談ですが,家持の祖父にあたる多治比縣守は,「望郷の歌」で有名な阿倍仲麻呂や吉備真備,玄昉たちと同じ遣唐船で唐(中国)に渡りましたが,彼らよりも早く帰国しました。

時代は下り,帰国の第一船はベトナム北部に漂着し,阿倍仲麻呂はそのまま唐にとどまりました。彼が唐で詠んだ有名な歌が,「天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」です。一方,大伴古麻呂と鑑真が乗っていた第二船は薩摩国の坊津・秋目に漂着し,その後,753年12月に大宰府に到着しました。ここでも鹿児島と関わりが見られます。

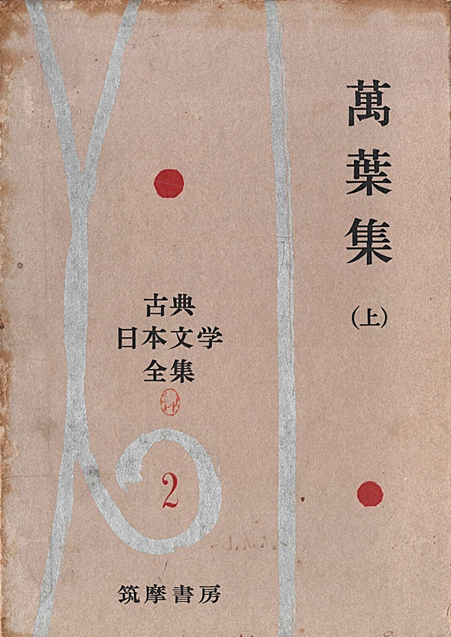

・「万葉の植物」今村廣(偕成社)

万葉集の植物に関わる作品

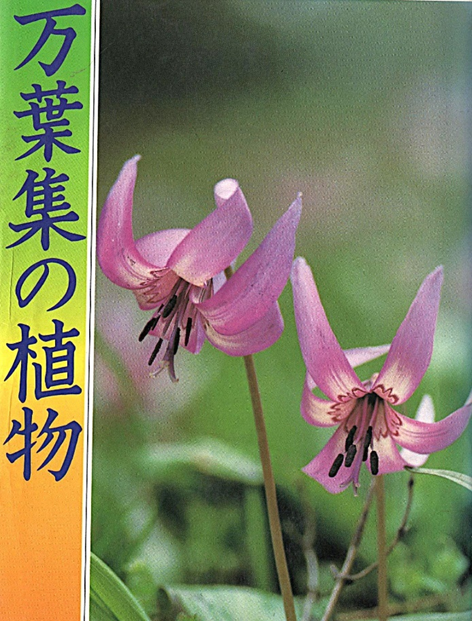

| 「万(よろず)の言の葉(ことのは)を集めた」とされる『万葉集』は,日本最古の歌集であり,野の花や草木を詠んだ歌が多く収められていると言われています。 この中には,大伴家持の父・大伴旅人や,歌の師でもあり叔母にあたる大伴坂上郎女の作品も含まれております。ここでは,「万葉の植物」に掲載された四首を紹介いたします。 この歌は,大伴旅人が大宰府に在任していた時,65歳の頃に詠まれた作品です。 ❶「いかにあらむ 日の時にかも 声知らむ 人の膝の上 わが枕かむ」 (大伴旅人) この歌は,「いったい,何時になったら琴の音を聞き分けてくださる人の膝を枕にすることができるのでしょうか」と,京へ帰る思いを込めて詠んだ歌で,かつての上司にあてた手紙の中に添えられていました。この歌は,旅人と親しくしていた朝廷の高官・藤原房前(中務卿)に宛てたもので,翌年11月には大納言に任ぜられ,念願の帰京がかないました。しかし,その後まもなくの天平3年(731年)正月に従二位に昇進したものの,同年に病により薨去されました。享年67歳でした。 ❷「わが園の 李(すもも)の花か 庭に降る はだれのいまだ 残りたるかも」 (大伴家持) この歌は,大伴家持が越中国(富山県)で国守を務めていた時に詠まれたものです。 「わが庭が一面に白く見えているが,それは雪がまだ残っているのだろうか。いや,もう春だから,きっと李の花が咲き散って白く見えているのだろう」と,春の訪れを感じ取った情景が表現されています。 ❸「昼は咲き 夜は恋ひ寝る ネムの木の花 君のみ見めや 戯奴(わけ)さへに見よ」 (紀女郎) この歌は,「私はネムの木が羨ましく思われます。昼間は美しく花を咲かせ,夜は愛しい人に抱かれるかのように眠るのですから」という気持ちを詠んだものです。 作者の紀女郎(きのいらつめ)は,大伴家持の恋人であり,10年以上深い関係にあったとされています。この歌からは,女性の繊細な恋心や愛情の深さが伝わってまいります。 ❹「思はじと 言ひてしものを 朱華色(はねずいろ)の うつろいやすき わが心かも」 (大伴坂上郎女) この歌は,「もう恋はしないと自分に誓ったはずなのに,また恋をしてしまいました。私は,朱華色(はねずいろ/梅の花のような淡い紅色)の花のように,移ろいやすい心なのでしょうか」と,自身の揺れ動く恋心を詠んだものです。 作者の大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)は,大伴家持の叔母であり,家持の妻の母でもあります。また,家持にとっては歌の師匠ともいえる存在で,深い信頼関係で結ばれていたと考えられています。 |

・ネムノキ