薩摩隼人の由来の石碑

「薩摩隼人」とは,隼人の中でも鹿児島県西部の薩摩地方に住んでいた人々の子孫とされる男性を指し,勇敢で誇り高い人物像を象徴する異称として知られています。

この言葉の語源は,古代に九州南部に居住していた「隼人(はやと)」という人々に由来します。隼人は,現在の鹿児島県や宮崎県南部に分布していた部族で,大和朝廷に対して最後まで抵抗を続けたことで知られており,特に「隼人の乱」などの出来事にその姿が見られます。彼らは,勇猛で独立心の強い民族として歴史に名を残しました。

江戸期から明治維新にかけ,薩摩藩士たちの剛健で実直な気質や,武士道を重んじる生き方が,「薩摩隼人」という呼び名と結びつき,次第にその名が全国に広まっていきました。

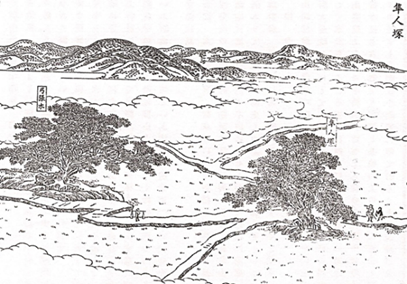

隼人塚

・ 「隼人塚」は薩摩隼人の出発点と言うべき記念碑

説明板によりますと,この旧暦正月14日の祭りは「贄(にえ)祭」と言います。ここ止上神社一帯の水田は「俎田(まないた)」と呼ばれていました。かつて大隅国一帯で疫病が蔓延した際に,その原因が処刑された隼人の怨霊によるものではないかと噂が立ちました。これを受けて,朝廷は塚を築いてその怨霊を鎮めることとしました。その際,付近の山で獲れた猪の肉を33本の串に刺し,地面に挿したことが祭りの由来とされています。

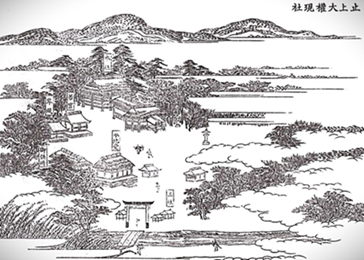

止上神社

島津初代の島津忠久公の時代,領内に「七社」と称される神社の一つであり,当社はその第三の神社にあたります。

第一は頴娃「開聞社」,第二は水引「新田宮」,第三が「止上神社」,第四は国分「鹿児島神社」,第五は「霧島社」,第六は日州「佐土原妻萬社」,第七は都城「庄内稲荷社」でした。これら七社には,忠久公が毎年参詣されたと伝えられています。(史実では,忠久公は鹿児島に来ていません)

・ 三国名勝図絵の止上神社

止上(とがみ)里山の朝市

初めて国分重久の止上神社を訪れました。この日はちょうど,「止上里山の朝市」が開催されており,終わりの頃ではありましたが,会場は楽しそうな雰囲気が広がっていました。

・ 止上神社~里山の朝市

子どもたちの体験コーナーでは,手作りの水鉄砲で楽しそうに遊ぶ姿が見られ,大人の方も一緒になって盛り上がっていました。お話を伺っているうちに,妻が保育園に勤めていると伝えると,その方から水鉄砲を何本もいただきました。私も幼い頃,よく自分たちで作って遊んだことを懐かしく思い出しました。いただいた水鉄砲は,保育園の子どもたちに差し上げようと思っております。

前日までの大雨とは打って変わって,この日は天候にも恵まれ,参加された親子の皆さんにとっても,きっと素晴らしい思い出になったことと思います。

その後,次の目的地であった隼人塚へ向かいました。

前日の大雨の影響で畔道はぬかるみ,靴はたちまち泥だらけになってしまいました。さらに,水が張られた田んぼには,島ヘビが何匹かいて,気づかずに踏んでしまいました。ヘビたちも必死で逃げていたのですが,なぜか水がはった田んぼの中ではなく,私と同じ方向の畦道を進んでいくのです。まるで隼人塚までの道案内をしてくれているかのようでした。

面白くなって,私もヘビと同じスピードで歩いてみたところ,またうっかり踏んでしまいました。ヘビも驚いたのでしょう,今度はそのヘビが突然私に向かって飛びかかってきたのです。思わず足で蹴り返してしまうと,ヘビは水田の中に投げ出され,今度は反対方向へ逃げていきました。

ようやく首塚に到着し写真を撮ろうとすると,逆光で石碑の文字がよく見えず,少し後ずさりした拍子に,深みに足を取られて靴ごと泥にはまってしまいました。

車に戻ってこの出来事を妻に話すと,「せっかく案内してくれたのに,ヘビの神様の祟りじゃなかったの?」と笑いながら言うのです。たしかに,最初は道案内をしてくれているようにも見えたので,そんな気がしてきました。

姫木の稲荷神社

そして次の目的地,姫木の稲荷神社へ立ち寄ったときのこと。妻が「ほら,やっぱりさっきのヘビは神様の使いだったかもよ」と言って,小さな祠を指さしました。そこには「平成九年三月十八日初見 黄金の蛇出現地」と書かれた看板が立っていたのです。

「もしかして,あのヘビもこの神社の神様の使いだったのかもね」そう言って,二人で大笑いしてしまいました。

・ 姫木の稲荷神社

この神社は隼人族が立て籠った城跡の麓にあります。