寝屋川市が「特区民泊(外国人)」から離脱

一昨日(8月12日),大阪府の寝屋川市長が「特区民泊」事業からの離脱を表明しました。観光地の騒音やポイ捨て,ゴミ出しなどの苦情が急増しているそうです。またマンションや家賃の高騰など周辺の住民の生活も危機的状況に陥っているようです。日本人やその地域が儲ければまだいいのですが,特定の外国資本のマンションや関連事業所など一部が利を得るだけで,市民の多くが迷惑を被るだけの懸念の声が寄せられた結果,市長が決断したのです。市民一人一人の声が,市政を動かすことを証明したのです。

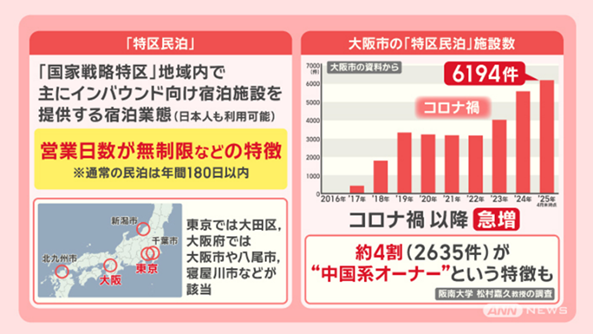

・特区民泊の4割強が中国系オーナー

近年,過度な観光客の増加により,地域住民の生活環境や日本人観光客に料金面などの悪影響を与える「オーバーツーリズム」の問題が指摘されるようになりました。交通渋滞や騒音に加え,市街地における民泊の急増が治安への不安を招くなど,住民の安心・安全な暮らしすら脅かされるケースも見られます。最近「ジャパンファーストの弊害」など現象の一部だけを切り取って過度に報道されていますが,根底にはこの問題をはじめ,多くの国民が耐えられない状況が急増しているのです。

定年後の楽しみの旅行

私自身,長年の勤めを終え,定年後は自由な時間を使って日本各地をゆっくりと旅することを楽しみにしていました。しかし,コロナ禍以降の各種観光支援策~「Go To トラベル」をはじめとする「旅行補助金」や「お土産クーポン」の配布などによって,結果的にホテルの宿泊料金や交通費など大きく値上がりし,年金暮らしの者には,旅行はますます行きにくいものとなってしまいました。官僚と政治家たちが考えた物価高騰のシナリオだったのでしょう。

既得権益の補助金政策

また,コロナ流行によって,医師会と繋がったワクチン接種証明や検査結果の提示などの補助金施策により,一般の国民が県外に自由に旅行できない状況が続きました。結果として,恩恵を受けられる人とそうでない人との間に,明確な線引きが生まれてしまったように感じます。

これらの政策には莫大な税金が投入されており,その使い道や効果について,今後数十年先の新たな政権のもとで必ず検証して欲しいと強く願っています。今,精査しても当事者が残っているので意味がありません。このような補助金事業は,一度始まったら不必要になっても中止や廃止されることなく省庁や政治家の既得権益として形を変え,続いていくケースが多いのです。このことが,マスコミが忖度して報じない「政治と金」の問題の本質なのです。

オーバーツーリズム

昭和50年代以降の中国の自由市場経済モデル型の「対外開放」政策によって,中国国内で新たな企業が生まれ,観光面でも賑わいを見せていました。その影響から,当時の鹿児島市のホテルや観光施設も多くの中国人で賑わっていました。

学生時代の友人で,かつて鹿児島市内のホテル経営者がいます。その友人から,昭和50年代の鹿児島市の外国人客(中国人)の宿泊増加の話を聞いたことがあります。

当時,香港を拠点とする「MSツワー」という旅行会社が,大勢の中国人観光客を九州や関西方面へ送客するツアーを企画していたそうです。鹿児島市内のホテルにも,その団体客が数多く訪れており,最初は一泊二食付きのごく一般的な団体予約として受け入れていたとのことです。

昔と変わらぬインバウンドの弊害

ところが,しばらくすると状況が変わり,ツアーのパック料金は,日本人団体客の半額から三分の一以下になり,そのうえ高額な手数料を求められるようになったそうです。友人のホテルは,利益が望めず,他の日本人客から中国人のマナー違反や騒音等のクレームが出るなどしたため,数年後やむなく受け入れを断念することになったそうです。

その後,そのツーリストは,団体客の移動バスや食事,お土産までも,より多くの手数料を支払える業者へと移していったそうです。つまり,旅行会社の利益を優先する中で,地元のホテルや事業者は,忙しいだけで,収益の少ないツアーだったのです。

そのことを思い出し,私はふと現在の状況と重なるものを感じました。近年,インバウンド(日本にくる外国人)の観光客は一部の地域でオーバーツーリズムの要因として敬遠されることがあると聞きますが,根本的な構図は当時とさほど変わっていないようにも思えます。

インバウンド観光が,地域経済にもたらす恩恵は本当にあるのでしょうか。一部中国業者や関連企業だけが利益を得て,その恩恵が適切に分配されなければ,受け入れる自治体やホテル側にとっては負担ばかりが増えてしまいます。「確かに京都の神社仏閣などの入館料は増えていますが,自治体にはまったく入りません」と,京都のタクシーの運転手が言っていました。また,ホテル代のように日本の薬やお土産代,物価なども高騰し,結果的に高い薬代や商品代金を日本国民が払っていくことになります。「持続可能なインバウンド」とは何かを改めて考えさせられました。寝屋川市の「特区民泊」事業離脱を聞いて40年前のことを思い出しました。