歴史・自然(149)

歴史・自然(149) 中央駅近くにあった「原羅営・武岡城・谷峰城・茶臼城」跡

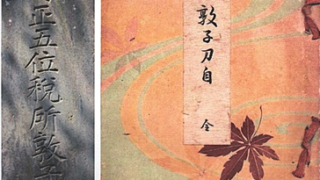

鹿児島の歴史において,戦が多かった時代の一つが南北朝時代でした。この時期には多くの城や砦が築かれましたが,現在では破却され,その多くが知る人も少なく忘れられています。南北朝時代の城跡 前回,八田友紀で「桃が岡(谷峰城)」について触れ,鎌倉時...

歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  社会問題(28)

社会問題(28)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)  歴史・自然(149)

歴史・自然(149)