大隅半島の歴史(8)

大隅半島の歴史(8) ねじめ正一のルーツ禰寝一族(その2)

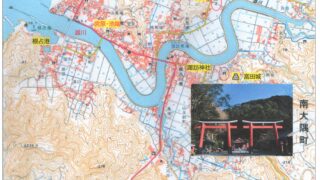

佐多麓(伊座敷)と郡地区 江戸時代の佐多郷は,伊座敷村・馬籠村・郡村・辺塚村からなり,その中心は地頭仮屋が設置された伊座敷村でした。しかし,禰寝氏の初代から4代までの墓があること,郡という地名が残っていることなどから,鎌倉時代初期までは郡が...

大隅半島の歴史(8)

大隅半島の歴史(8)  大隅半島の歴史(8)

大隅半島の歴史(8)  歴史・自然(150)

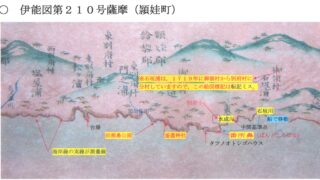

歴史・自然(150)  伊能測量(10)

伊能測量(10)  伊能測量(10)

伊能測量(10)  伊能測量(10)

伊能測量(10)  伊能測量(10)

伊能測量(10)  想い出(40)

想い出(40)  想い出(40)

想い出(40)  歴史・自然(150)

歴史・自然(150)