地域のお寺や神社の歴史(創建)や由緒,祭神,宗派,言い伝えなどを調べ,地域の中の神社の役割について考察していく。

神社仏閣(祭神・由緒)(12)

神社仏閣(祭神・由緒)(12) 千石天神社と宇治瀬神社(鹿児島神社)

初詣に千石天神社と護国神社,鹿児島神社に行ってきました。正月三が日を外したので参拝者も少なくゆっくりとお参りができました。天文館の千石天神社は,私が写真撮影している僅かな間に4~5組の方がお参りしていました。普段は余り気にも留めていなかった...

想い出(40)

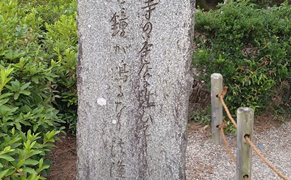

想い出(40) 旅の思い出「法隆寺」

正岡子規が主人公の一人として登場する司馬遼太郎作の歴史小説『坂の上の雲』が,テレビで再放送されています。その冒頭の「登っていく坂の上の青い天に,もし一朶の白い雲がかがやいているとしたら,それのみを見つめて坂を登っていくであろう」という有名な...

県外の歴史(16)

県外の歴史(16) 霧島六社権現

霧島岑神社 霧島六社権現とは,①霧島神宮,②霧島東(ひがし)神社・③狭野神社(高原町),④東霧島(つま)神社(都城市),⑤霧島岑(みね)神社(小林市),⑥夷守神社 なお,夷守(雛守)神社は夷守岳の山腹にあり,噴火で焼失しました。明治7年に住...

県外の歴史(16)

県外の歴史(16) 狭野(さの)神社

略記によると,戦前は宮崎神宮の別宮とされ,祭神は神武天皇とその妻吾平津姫を含む6柱の神々です。近くには神武天皇の誕生地とされる場所があり,かつてはそこに社殿があったそうです。しかし,霧島山の噴火によって炎上し,1610年に現在の場所に遷座さ...

県外の歴史(16)

県外の歴史(16) 都城県の成立と県境

高原町の霞神社(白蛇様) 宮崎県高原町の極楽温泉や湯之元温泉の炭酸湯にはまっており,片道2時間ほどかけて毎月訪れています。周辺にはたくさんの神社や公園などの観光地があり,楽しいひとときを過ごせます。今回,霧島連山の周囲に点在する由緒ある霧島...

神社仏閣(祭神・由緒)(12)

神社仏閣(祭神・由緒)(12) 腹(原)五社神社について

桜島の黒神(埋没鳥居の神社)と新島,そして吉野の上之原集落に桜島大噴火にまつわる「原五社神社」という聞き慣れない神社があります。まずこの神社名の「腹」と「原」の二つの表記がされていることに疑問が残りますが,桜島山腹と吉野上之原からの神社名の...

神社仏閣(祭神・由緒)(12)

神社仏閣(祭神・由緒)(12) 県内の妙見神社・天之御中主神社について【R5】9月2号

県内に「妙見神社」や「天之御中主神社」と名乗る神社が,鹿児島や国分,枕崎などに十数カ所見受けられます。今回いくつか紹介します。 まず,江戸時代に漁村の人たちにとって,妙見信仰は「夜空に輝き動かない星・北極星に対する信仰」として大切にされてき...

神社仏閣(祭神・由緒)(12)

神社仏閣(祭神・由緒)(12) 伊敷地区の神社(1)【R5】7月7号

・ 伊敷町は島津氏に直属し,鹿児島近在二十カ村の一部で,伊敷町や犬迫町,小野町,小山田町,皆与志町などが含まれていた広い地域であった。千年団地や伊敷団地などもかつて島津氏の山で,由緒ある神社がいくつかあるので紹介したい。伊邇色神社(いにしき...

歴史・自然(149)

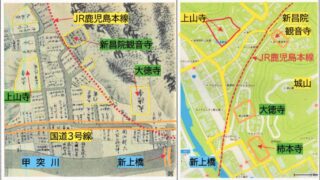

歴史・自然(149) 六月灯の起源となった重宝山上山寺と観音像(3)【R5】7月3号

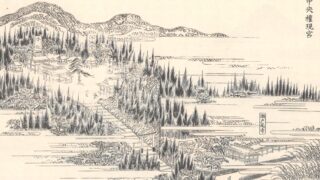

・ 藩政時代,西田村新照院の辺り一帯には、上山寺、新昌院、大徳寺、柿本寺というお寺が集まっていました。鹿児島市史によると「新照院町の由来は、この新昌院観音寺の名称である」と記されてあります。慶長6年(1601)に,初代藩主島津家久が鶴丸城を...

歴史・自然(149)

歴史・自然(149) 六月灯の起源となった重宝山上山寺と観音像(2)【R5】7月2号

・ 今の城山はもともと「上山うえやま」と言っていました。鹿児島市の一部を治めていた上山氏のお城があった所です。鎌倉期末に城山に下着した松尾・小原氏が,この地の名を取り上山氏 うえやましと名乗ったことが始まりです。南北朝時代に島津貞久に追われ...