薩摩半島の歴史(42)

薩摩半島の歴史(42) 甑島の歴史《R5》12月11号

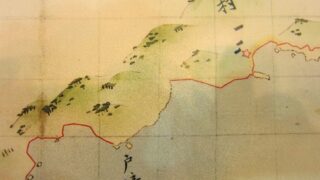

1 甑島の地名 甑島は,古くは「五色島・古敷島・小敷島・子敷島・古志岐島」と呼ばれていました。また,薩摩川内市のホームページによれば,三国名勝図会に「上甑に東西を横切る瀬戸(串瀬戸)があり,その近くに,甑形(米を蒸すせいろ)の巨岩を,島民...

薩摩半島の歴史(42)

薩摩半島の歴史(42)  伊能測量(10)

伊能測量(10)  薩摩半島の歴史(42)

薩摩半島の歴史(42)  薩摩半島の歴史(42)

薩摩半島の歴史(42)  教育(18)

教育(18)  歴史・自然(150)

歴史・自然(150)  歴史・自然(150)

歴史・自然(150)  歴史・自然(150)

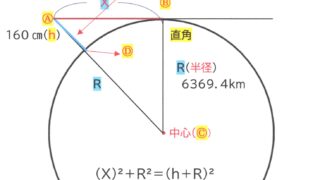

歴史・自然(150)  伊能測量(10)

伊能測量(10)  伊能測量(10)

伊能測量(10)