旅行(17)

旅行(17) 小泉八雲の作品との出会い

父の怪談話 私の父は中学校で社会科や国語を担当しており,休みになると地域の歴史や民話の収集に出かけていました。高齢者や郷土史家,神社の宮司などから話を聞き,資料を集める姿を私は子どもの頃から身近に見てきました。実際,県内の大きな神社の宮司宅...

旅行(17)

旅行(17)  家族の思い出(9)

家族の思い出(9)  地名散策(23)

地名散策(23)  歴史・自然(151)

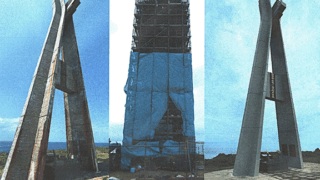

歴史・自然(151)  旅行(17)

旅行(17)  歴史・自然(151)

歴史・自然(151)  歴史・自然(151)

歴史・自然(151)  社会問題(30)

社会問題(30)  社会問題(30)

社会問題(30)  異論・反論~議論・討論(20 )

異論・反論~議論・討論(20 )